Признание в любви: Плотская мудрость Элис Нил

Я бы хотела писать с твоей обезоруживающей прямотой, но не умею. Твои картины всегда заставляли меня застыть в сомнении, которое отдает уверенностью в его необходимости. Каждая твоя работа — это соленая примочка на рану моих собственных слабостей. Каждая из картин написана на хорошо знакомом, но неназываемом языке. Наверное, поэтому я не могу перестать на них смотреть.

Я хочу говорить к тебе напрямую — так, будто бы мы жили в одно время, в одном месте, видели одних и тех же людей. Пока удалось только с местом, и то случайно: я жила недалеко от твоего дома в Бруклине и каждую ночь засыпала возле полки с твоим альбомом. Я так и не попала ни на одну твою выставку, не успела на лекцию, посвященную тебе в книжном Strand, трижды провалила попытку побывать в музее Уитни, куда хотела в большей степени из-за желания увидеть твои картины, которые еще каких-то 30 лет назад лежали немым грузом на полу твоей квартиры.

«Всякий опыт хорош, если ты способен его пережить» — любимая твоя фраза у Петера Шельдаля, которая меня сейчас немного оправдывает. Пусть я почти не увидела музейные последствия твоей жизни, но изо дня в день я переживала жизнь, которую впервые увидела именно в твоих картинах. Это быт, в котором все «1 = 1». Любовь равна любви, похоть равна похоти, ненависть равна ненависти. Без полутонов, без примесей и лишних оттенков. Твоим работам никогда не быть территорией невинности: ты слишком фанатична в фиксировании всего самого болезненного в человеке. Впрочем, у тебя есть оправдание, а именно — твое бесстрашие брать на себя все, что касается человека, и все, что его окружает. Ты даже не пытаешься понять и показать все правильно. Оттенки изображаемых тобой тел подошли бы скорее мертвым, чем живым. Когда ты ставила рядом на картине мужчину и женщину, это было похоже на совместно переживаемый опыт ежедневного умирания.

Твоим работам никогда не быть территорией невинности: ты слишком фанатична в фиксировании всего самого болезненного в человеке.

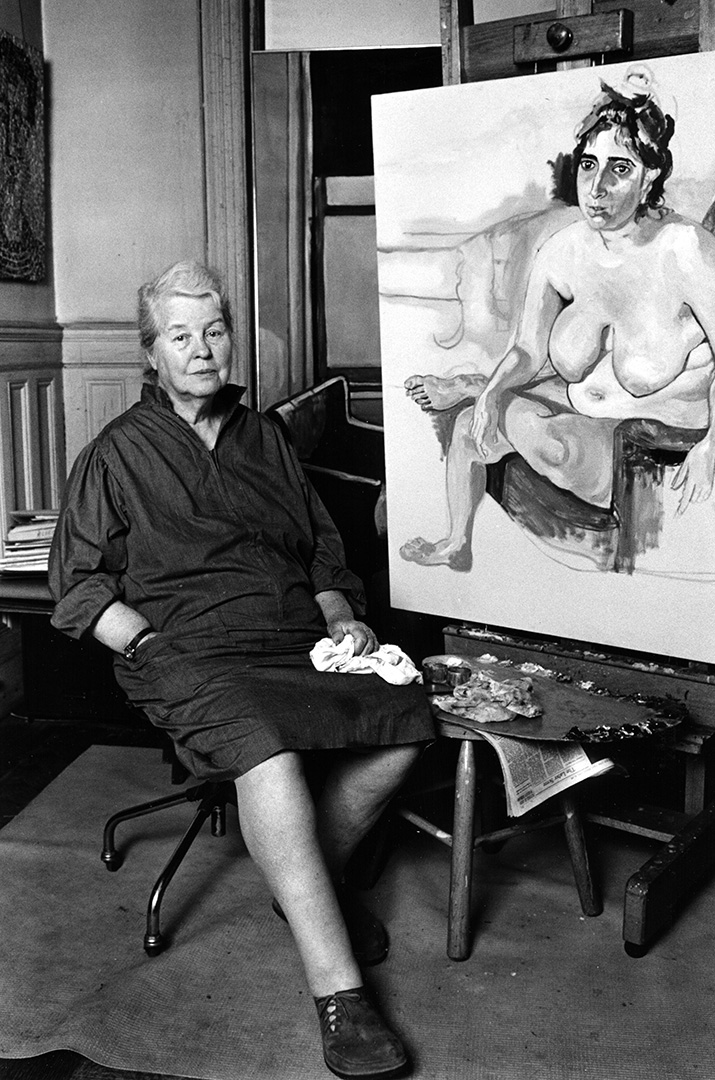

Элис Нил © Линн Гилберт

Отчетливо помню, с чего все началось. Я не смогла узнать о тебе из своих университетских курсов, хоть ты и исключение из правил. Казалось бы, это главный проходной билет в историю искусства, но нет: ты не из тех правил исключение. Американцы не любят нарушения коммерческих традиций в искусстве. А что ты сделала? Правильно — была фигуративной художницей в разгар абстрактного экспрессионизма.

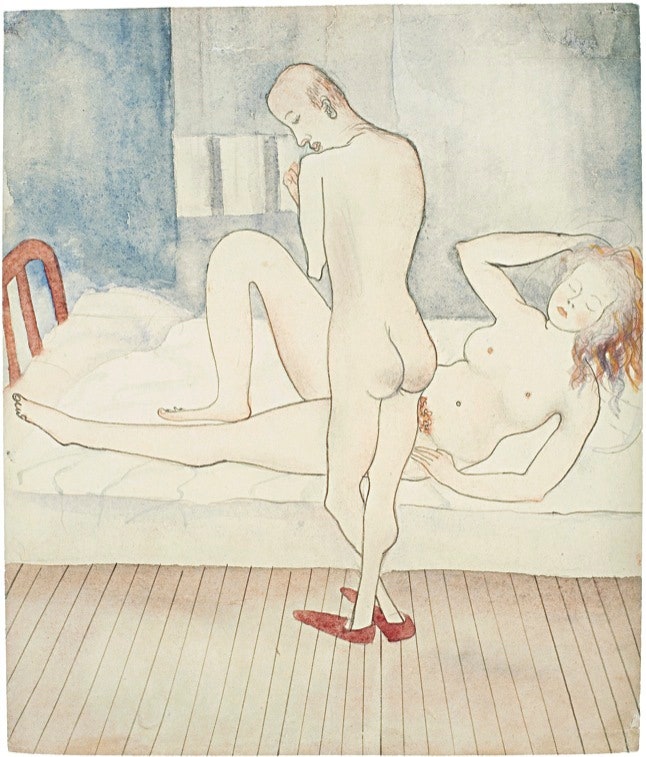

Когда я приехала в Нью-Йорк, я жила в библиотеке-мастерской Михаила Туровского (который тебя, к слову, обожает). В первый же день он сунул мне в руки твой альбом, я открыла его и сразу же попала на две акварели «Отторжение» 1935 года. На них ты с бойфрендом Джоном Ротшильдом после того, как рассталась с художником Карлосом Энрике в Гаване и Кеннетом Дулиттлом, который по доброте душевной уничтожил большинство твоих работ. Кажется, именно время, проведенное с Джоном, ты называла «благостным покоем передышки».

Я не запомнила, что эти работы назывались «Отторжением». Именно поэтому вместо того, чтобы увидеть там в первую очередь запечатленный момент крайней непривязанности мужчины и женщины, я увидела радость обнаженной честности. Ведь такая степень честности — это привилегия. Дело даже не в отсутствии стеснения между фигурами, не в испражнении друг перед другом или наготе. Дело не в мизансценах изображаемого, дело в тебе как художнице.

«Отторжение» © Estate of Alice Neel / David Zwirner, Ny

Ты создала картины не о былом, а о том, что в конце концов осталось с тобой после пережитого. Это особое свойство человеческой памяти, когда воспоминания не мутируют вследствие изменившегося к ним отношения. Это зарисовки прошлого, не тронутые последующими актами психотерапевтического самоуспокоения. Другими словами — они не тронуты памятью. Твой главный талант именно в этом — в умении изобразить прошлое, которому не отказывают в его собственном «здесь и сейчас».

Я не знаю, облегчило ли тебе это чувство жизни, но это изрядно успокоило тогда меня. Прошлое — это одежда, из которой ты вырос. Это ткань, которая на тебе уже не сойдется. Нарисованные фигуры тебя и Джона выглядят так, будто бы вы констатируете: да, жизнь только что разлетелась на куски.

Нарисованные фигуры тебя и Джона выглядят так, будто бы вы констатируете: да, жизнь только что разлетелась на куски.

Тебе нравился писатель Малкольм Коули — он как-то сказал, что твоя главная проблема в том, что ты неромантична.

Будь мы знакомы, я бы тебе понравилась куда меньше: я считаю тебя главным романтиком американской фигуративной живописи. Для Коули ты «неромантична», поскольку слишком зациклена на человеческих дефектах. А как по мне, не существует более очеловечивающего действия, чем рассмотрение недостатков. Возможно, ты несентиментальна, но человеческая обнаженность хороша именно несентиментальной.

«Отторжение» © Estate of Alice Neel / David Zwirner, Ny

Я бы назвала твой автопортрет 1980 года самым эротичным изображением женщины, которое я видела. Это обнажение без позы, с каким-то даже раздражающим достоинством. В тебе нет выпяченного в глаза «стиля» или дизайнерской аранжировки.

Твое главное свойство — точность. Особенно в объявлении диагнозов всем тобой изображенным — от Энди Уорхола до Дана Гордона, — но в первую очередь себе. Хилтон Кремер назвал это «тихой плотской мудростью». (Чуть ли не впервые он сказал что-то умилительно-чувственное, и надо же, сразу в точку).

Твое главное свойство — точность.

Акварели с тобой и Джоном долго не давали мне покоя. Мне хотелось представить, каким был ваш быт до кораблекрушения. Я часами смотрела на ваши отстраненные фигуры. Казалось, что эти два тела когда-то были такой естественной и привычной территорией друг для друга. Ваше совместное нахождение в одном пространстве стало результатом всех предыдущих несостоявшихся союзов, внутренних нарушений и временных махинаций. Проще говоря, засыпать в кровати не в одиночестве в 1930 году — случайная удача для вас.

Именно этот факт случайности придает естественности пребыванию рядом. Каждый из вас — всего лишь тело, оно податливо, в нем нет ничего такого, что может удивить, оно безопасно, оно отзывчиво. Вы достаточно знаете контуры ваших тел, чтобы любить переменчивость. И это мешает мне понять, почему ты назвала эти работы «Отторжением». Мне не слишком приятно отдавать себе отчет в том, что изображения, вокруг которых я выстраивала свое понимание близости мужчины и женщины, на самом деле являются изображением распада. Впрочем, это многое объясняет.

Джон Берджер, которому я так и не могу простить, что он не написал текст о тебе (а ты его портрет — да!), предлагал представить историю, составленную только из того, что описывают камеры видеонаблюдения, «бессмысленный отчет о человеческом существовании». «Это то, на что похож язык, который господствует между нами». Мне хотелось увидеть, какой твоя «коллекция персонажей» была бы сейчас. Как бы ты воспринимала портретирование людей, окружающих тебя? Или думала, что большая часть реальности неописуема? Или что портрет как таковой и вовсе не имеет смысла?

Я говорю к тебе прямо, так, как ты через работы всегда заговаривала со мной. Как и тебя, меня с детства воспитывали тишина и отсутствие. Наверное, поэтому, повзрослев, я полюбила твои картины. Они — тишина, которую можно резать бритвой.