Зона приближения: Чернобыль

Из года в год 26 апреля напоминает о себе чаще всего именно воспроизведением похожих изображений. Фото четвертое десятилетие как опустевшего бассейна в Чернобыле, разбитого абажура посреди класса в школе, раскрытые партитуры, учебник, который не успели прочитать, блюдо в ресторане, где приборы не успели сложить к концу трапезы. Это следы несостоявшейся жизни, которые рождают призраков.

Призраки не способны проникнуть в новую реальность, которая, со своей стороны, рождает новые требования к ним и взгляду на них. В Зоне отчуждения сейчас живет пара сотен людей, которые пытаются поддерживать презентабельность этих призраков: они белят памятник Ленину на постаменте в Чернобыле, собирают свой домашний музей из артефактов «жизни до аварии», выращивают фрукты и овощи. В некогда заколоченный гвоздями мир они почти что возвращают жизнь, но с одной только поправкой: все последующее их пребывание здесь — не заново рожденная история, а хаос воспоминаний. И главный вопрос к ним всем таков: куда на самом деле хотят вернуться люди, которые беспрестанно оборачиваются назад?

Этот же вопрос можно задать и нам всем: что в действительности мы ищем, возвращаясь к памяти о Чернобыле? Первая и самая понятная мотивация — создание «книги свидетельств». И лучший из возможных форматов здесь — фотография, медиум, способный овеществлять событие и превращать его в род риторики.

Куда на самом деле хотят вернуться люди, которые беспрестанно оборачиваются назад?

Так, фотографии Виктории Ивлевой 1990 года, первой журналистки, побывавшей внутри ЧАЭС после аварии, воссоздают мир исследователей, для которых наука и понимание «из чего эта авария состояла» были важнее здоровья и собственной жизни. Фотоистория Ивлевой состоит из пены «Радез», светящихся от софитов пластиковых костюмов дозиметристов и лучей, пробивающихся сквозь дыры в саркофаге.

Начало серии «Чернобыль» Виктора Марущенко было положено в первые дни после аварии, 8—9 мая 1986 года, когда только что произошедшая трагедия воплощается в плоти, воздухе и почве. Серия Виктора — свидетельство о реальности, к принятию, осмыслению которой еще никто не готов. Это воспроизведение рожденного «нового мира» во всех мельчайших, но пока трудно соединяемых между собой деталях: дети в костюмах взрослых, снимки букетов вокруг Софии Ротару, новые «запретные зоны», землянки, пожилые женщины, пока еще не осознающие, что в скором времени им нужно будет оставить свой дом из-за радиации — врага, которого даже не видно.

Хороших историй о трагедиях не бывает. Им и не нужно такими быть. Они дробят культуру на атомы, проявляя все ее наиболее уязвимые места, тем самым превращая трагедию со статусом «мировой» в частное переживание каждого персонажа внутри нее. «Человеческое лицо» этой трагедии зиждется на простом утверждении — мы не способны испытывать одинаковые чувства. Пусть потрясение от реалистичности подобных изображений и служит средством объединения людей, их свидетельства не превращаются в исторический шум.

Хороших историй о трагедиях не бывает. Им и не нужно такими быть.

Движение в искусстве осуществляется от утопии прошлого ко все новым и новым измерениям утопического. От документальных произведений, работающих непосредственно с темой трагедии, до художественных объектов, предлагающих выйти за пределы беспрестанного переосмысления Чернобыля — вплоть до деконструкции самого статуса «катастрофы».

Таким, к примеру, был проект «Чернобыльдорф», показанный в Мистецьком Арсенале в октябре 2020 года. «Чернобыльдорф» — даже не о Чернобыле вовсе, а о семантическом пространстве, возникшем между Цвентендорфом, атомной станцией, которая была построена в 1978 году под Веной, и Чернобыльской АЭС. Первая станция так никогда и не запустилась, вторая же — разделила мир на «до» и «после». Сейчас оба этих объекта — антиутопические археологические монументы, между которыми авторы оперы создавали чернобыльдорфскую культуру до 2600 года. Это проект о новой письменности, исторической, музыкальной и художественной традиции — о выстраивании «археологии будущего». По большому счету «Чернобыльдорф» — о памяти, которой никогда не было.

Такой подход не означает недостаток эмпатии. Это разрыв с режимом жизни в ретроспективе, единственный возможный исход которого — превращение в культуру, разбираемую на сувениры. Борис Буден обозначает такой поворот как «самоосознание искусства после конца тоталитарной утопии».

Искусством в системе координат подобного превращения движет уже не ресентимент и не чувство социальной солидарности. Даже желание воспроизвести невоспроизводимое остается за бортом. Этим подходом движет воля к превращению самой смысловой сетки Чернобыля. Что случится с событием, если забрать у него все ранги «исторической значимости»?

Что случится с событием, если забрать у него все ранги «исторической значимости»?

«Чернобыльдорф» можно соединить в одной линии с книгой 2005 года «Послечернобыльская библиотека. Украинский литературный постмодерн» Тамары Гундоровой. Ее «библиотека» была первым последовательным жестом, призванным расколдовать статус «катастрофы» Чернобыля, чтобы изучить прежде всего символический потенциал этого события.

Что опера «Чернобыльдорф», что «Послечернобыльская библиотека» Гундоровой — это метафорический образ культуры, одновременно защищенной и той, что находится под угрозой. Это культура «как ковчег, музей, библиотека, храм, саркофаг, список, существующий на границе между выдуманным и реальным, между прошлым и будущим, между своим и чужим, между игрой и апокалипсисом, на границе между высокой и массовой культурой».

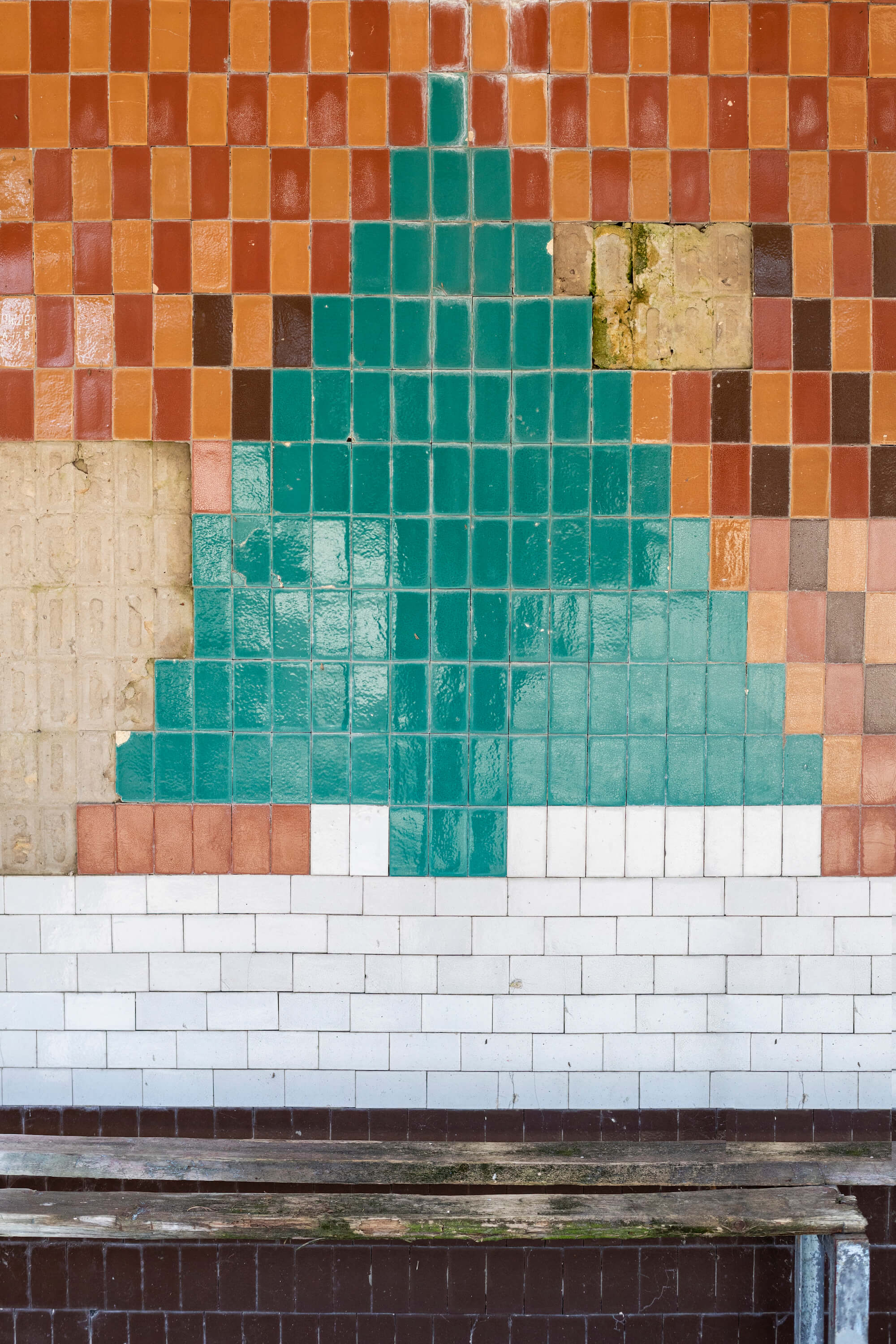

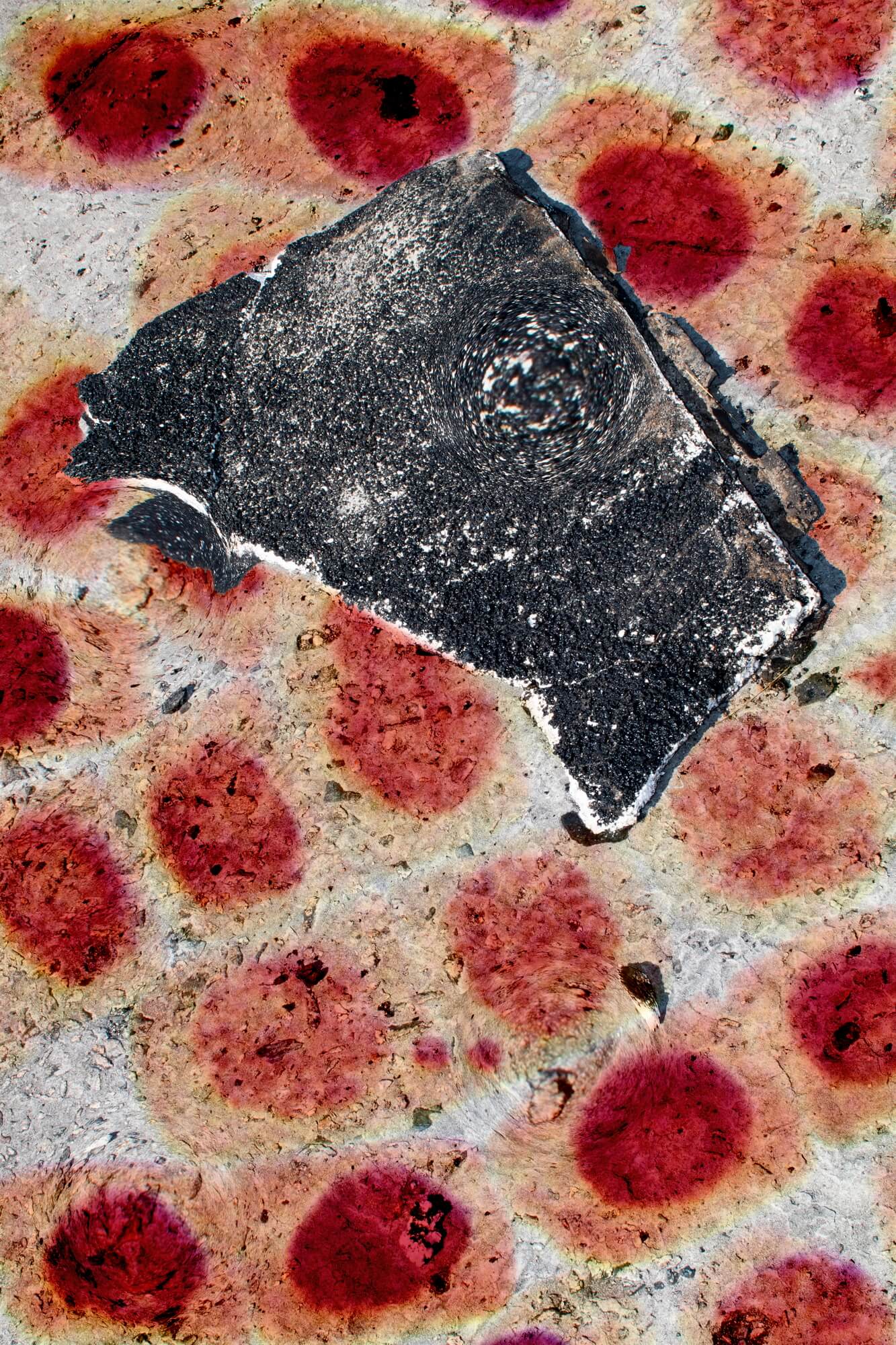

На этой территории «между» находится в том числе серия работ Елены Субач и Вячеслава Полякова. Чернобыль здесь — не грозно нависающая над тобой туча социальной ответственности, взывающей к каждому, а то, что со временем стало привычной и уже совершенно не триггерной почвой. Здесь уже нет следов реальности, которая не может выкарабкаться из своего прошлого. Здесь также и нет следов исповедальности. Авторов интересуют объекты, почти лишенные статуса исторической оригинальности. Такие объекты будто бы из мира «музея современного искусства» Марселя Бротарса: это набор нейтральных, совершенно нериторических предметов, которые интересно разглядывать на самом что ни на есть формальном уровне. Они даже терапевтичны в том, какую память собой производят.

Она же пряма и честна в том, что не противится принципу, — наш взгляд на память больше говорит о нас и нашем настоящем, из которого ее хотят увидеть, нежели о прошлом, в которое мы вглядываемся.

Наш взгляд на память больше говорит о нас и нашем настоящем, нежели о прошлом, в которое мы вглядываемся.

Родилась в Червонограде, живет во Львове. Участник Украинской фотографической альтернативы. Стипендиат Gaude Polonia. Была отмечена Гран-при фотофестиваля в Лодзи, призами Gomma Grant, New East Photo Prize и других. С персональными проектами выставлялась в Украине, Польше, Германии.

— Раньше мы не были в Чернобыле и Припяти, но идея создать визуальный дневник однодневного туристического маршрута в Зону отчуждения показалась нам интересной. Еще интереснее она стала на этапе сбора информации — интернет пестрел предложениями вроде: «Обязательно посетите Зону отчуждения! Она удивительная в любое время года. Если вы давно мечтали посетить не только Чернобыль, но и Национальный парк „Межигорье“, известный как музей коррупции, имение бывшего президента Януковича, то это можно сделать заказав чрезвычайно выгодный и интересный тур „Межигорье — Чернобыль (от величия до забвения)“».

Родился в Херсоне, живет во Львове. Финалист Krakow Photomonth Showoff, Lodz Grand Prix, Prix Levallois, Vienna Photobook Festival Award. Вошел в выборку проектов Foam Talent. Участник групповых выставок в Австрии, Германии, Нидерландах, Грузии, Польше и Украине.

— Модернисты всегда хотели построить город-сад, но почти всегда, особенно в СССР, дальше бетона не доходило. Припять, в ироничной манере, все же вышла модернистским садом. Там действительно уютно. На архивных фотографиях города я вижу знакомые приметы «советскости»: корявые дороги, бессмысленные пустоты площадей, залитый глухим асфальтом пустырь в парке аттракционов. А когда я смотрел сериал HBO, не мог отделаться от мысли, какой все же страшный был советский дизайн.

Когда мы шли от «Дуги» мимо нескольких автокранов, то спросили проводника, новые ли это краны или остались со времен аварии. Оказалось, краны новые, но меня поразило, что такой вопрос вообще возник. Прошло 35 лет, а у нас все те же машины.

Дорога в Зону отчуждения была привычного средне-украинского состояния. Но как только мы пересекли границу, началась новая, свежая, только выложенная к празднованию юбилея и встрече почетных гостей. Деревья вдоль АЭС были побелены — я, наверное, никогда не видел такой плотной побелки. Бабушки в ярких халатах красили бордюр и подметали дорогу самодельными метлами из веток. Поэтому когда говорят, что Зона отчуждения — машина времени, это правда.