Мари Басташевски: «Важно понимание, зачем выискивать секреты о связях государств и корпораций»

Бизнес на государственной безопасности, сотрудничество авторитарных режимов с глобальными корпорациями, делающими деньги на военно-контрактных операциях, продаже оружия и киберслежке — фотограф Мари Басташевски исследует не только эти темы, но и информационный вакуум вокруг них. Каждый её проект — итог многолетнего погружения в тему, это расследовательская журналистика, фотография и современное искусство.

Басташевски объездила десятки стран, изучила не одну сотню документов и отправила бессчётное количество информационных запросов, — и всё это ради фотографий, на которых, казалось бы, почти ничего не происходит. Фотографировать нефотографируемое — так метод Басташевски описал корреспондент американского журнала Time Саймон Шустер. В её проекте о международных конфликтах нет сцен насилия или боевых действий. «Мы можем сделать фото парней в костюмах на выставке вооружений, а можем сфотографировать детей с автоматами Калашникова где-нибудь в Африке. Но многое происходит между двумя этими точками», — поясняет Басташевски.

В интервью Bird In Flight Мари рассказала, почему, освещая конфликты, не работает на линии фронта, как получает разрешения на съёмку от чиновников, которые избегают публичности, и по какой причине украинские спецслужбы не следят за гражданами в интернете.

Родилась в Санкт-Петербурге, живёт в Швейцарии и Украине. Её выставки проходили в Elysée-Musée de l’Elysée, Art Souterrain, Noorderlicht, Le Bal, Open Society Foundations, Polaris Gallery и East Wing. Её работы публиковали Aperture, Wired, Time Magazine, New Forum, The New York Times, Courrier International, Le Monde, VICE. В 2014 году Мари была одним из финалистов премии Prix Elyse, в 2012-м получила грант Magnum. Изучала историю искусства и политические науки в Копенгагене. В 2011-м провела год в резиденции Cite Des Art в Париже.

География твоих исследований — более двадцати стран, но уже который раз ты приезжаешь в Киев. Когда и почему ты начала работать в Украине?

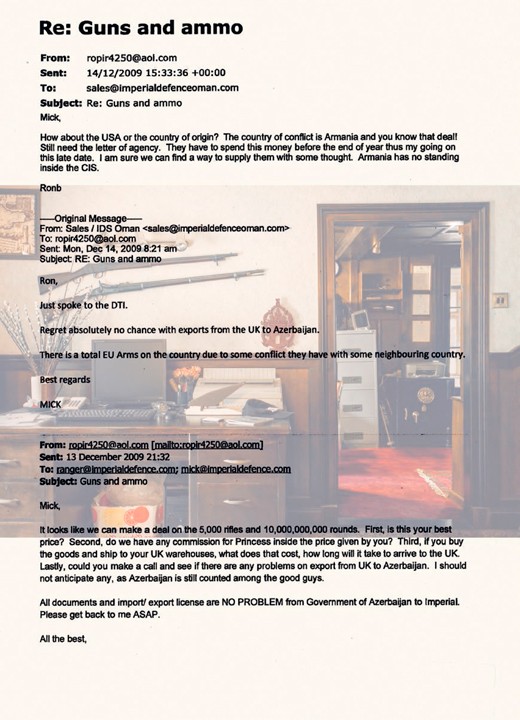

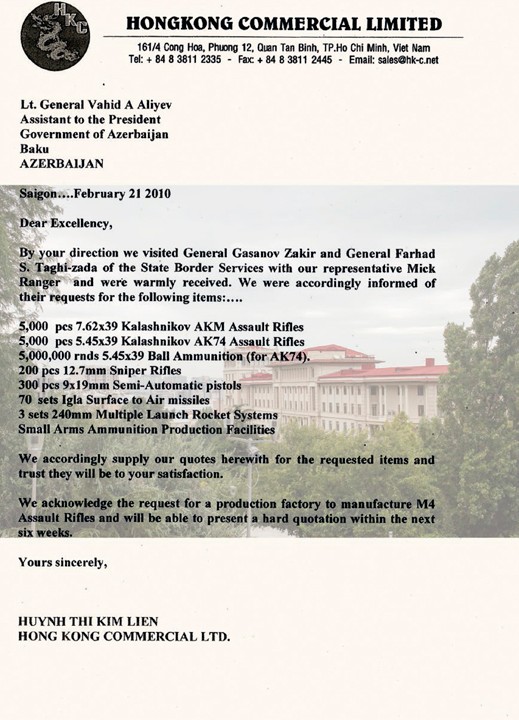

Украинские компании и государственные органы — активные игроки в международной сети военных конфликтов. Поэтому Украина часто оказывается в моём поле зрения. Первый рабочий визит в 2011 году был связан с вооружением обеих сторон конфликта в Нагорном Карабахе. В процессе работы всплыло много подробностей об успешном сотрудничестве европейских стран с режимом Януковича, а также о коммерческом участии целого ряда украинских компаний и госорганов в конфликтах в Ливии, Судане, Сомали, Мали, Сирии.

С тех пор что-то изменилось?

После недавнего посещения Киевской международной ярмарки военно-промышленного комплекса можно с уверенностью сказать: война в Украине пошла бизнесу на пользу.

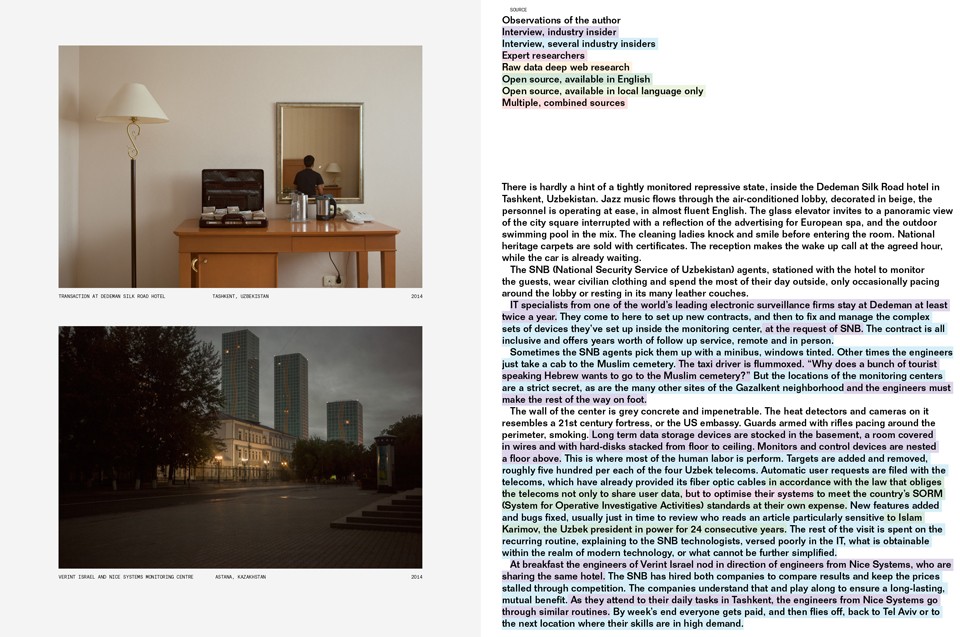

Из серии State Business. Глава 3. Транзакция. Dedeman Silk Road Radisson Blu, Ташкент, Узбекистан, 2014 год.

Концессионная карта газовых и нефтяных клиентов компании Sirte. Комната для международных переговоров. Брега, Ливия, 2011 год.

Твоя серия State Business посвящена войне, но на фотографиях нет привычных образов военных действий. О чём этот проект?

Недавно кто-то, мельком глянув на публикацию, написал в Фейсбуке:

«Просто несколько каких-то военных обедают, какой-то офис с какими-то экземплярами старинного оружия, коридор, бизнес-ланч на крыше и т. д., и т. п. Всё это довольно простые ситуации в местах, которые мы все видели. Без соединения эти образы не очень передают суть».

И нечаянно человек попал в самое яблочко.

И что же ты отвечаешь, когда говорят, что на твоих фотографиях ничего не происходит?

Моя авторская позиция где-то на грани катастроф, в ситуациях, где событие не является происшествием в новостном понимании этого слова. Это событие на поверхности, и всё же оно не бросается в глаза. Фотография даёт возможность оформить невидимое. Это то, мимо чего мы проходим не замечая каждый день. Я не выискиваю такие ситуации специально, просто решающие сделки и встречи происходят именно в этих банальных пространствах.

Из серии Privileged|Confidential. Дипломатическая встреча. Отель Landmark, Баку, Азербайджан, 2012 год.

Из серии State Business. Глава 1. Давид Галстян. Министерство обороны, Ереван, Армения, 2011 год.

Из серии State Business. Глава 2. Главное здание Украинской государственной службы экпортного контроля. Киев, Украина, 2012 год.

Ты сознательно избегаешь съёмок на линии фронта, непосредственных боевых действий?

Линия фронта — устаревшее понятие. Оно может быть применимо только к некоторым отрывкам и эпизодам войны. Где проходит линия фронта, когда беспилотник не видит своей мишени? Многие конфликты сегодня длятся дольше, но менее интенсивно, многие приняли форму спецопераций, а территория контроля почти ритуально переходит из рук в руки, чтобы каждый имел возможность получить свою долю прибыли.

Как тебе удаётся получать разрешение на съёмку людей и структур, которые избегают публичности и предпочитают оставаться в тени?

Очень часто как раз-таки не удаётся. Это интеллектуальный мазохизм. В ответ на каждый отказ я спрашиваю отказывающих о границах их запрета: если нельзя тут, то можно ли у двери? А за дверью? А в 25 метрах от вас? Вопрос часто выбивает собеседника из колеи, отвлекает от официозных реверансов и создаёт возможность для спонтанного диалога. Этот вопрос позволяет героям истории очертить свой периметр власти, будь он воображаемым или законным. Выставляя работы, я рассекречиваю этот процесс, упоминая о типе источника, и о дистанции запрета фотографии.

Из серии State Business. Глава 3. Центр прослушки (на крыше) Службы национальной безопасности Узбекистана. Ташкент, Узбекистан, 2014 год. Место анализа и обработки данных, полученных при использовании технологий Hacking Team, Nice Systems и Verint Technologies.

Из серии It’s Nothing Personal. Запчасти для СОРМ. Офис брокера, Астана, Казахстан, 2014 год.

Процессы, которые ты исследуешь, секретны. Широкой публике действительно нужно всё это знать?

Что нужно или не нужно знать, каждый должен решать самостоятельно. Но кроме пассивного знания конкретных тайн скорее важно понимание, как и зачем выискивать информацию о делах государств и корпораций, их связях. Этот процесс иногда называется culture hacking и может быть задействован в разных сценариях, к примеру для расширения прав и возможностей гражданского общества.

Многие ли сведения под грифом «секретно», о которых ты узнаёшь в процессе работы, в итоге остаются за кадром?

Пару лет назад я завела себе папку предельно искренних писем «не вскрывать до смерти». Это превратилось в целый архив секретов, разделённых на категории: «не вскрывать до смерти А», «не разглашать до иммиграции Б».

Но многое для моих работ я беру из открытых источников. К примеру, частичную информацию о контрактах французской компании Alcatel Lucent по обеспечению СОРМ в Средней Азии можно найти используя базовые команды Google. Все рекламные каталоги из проекта «It’s Nothing Personal» («Ничего личного») также легко найти, используя инструмент «Поиск текстовых файлов» на серверах компаний. Вся эта информация лежит в открытом доступе. И, конечно, многое оседает в соцсетях. Например, европейский консультант крупной американской компании в России, в своё время ответственный за очень важную для Путина сделку между Роснефтью и ТНК-BP, даже оставил в сети несколько своих домашних адресов.

Из серии It’s Nothing Personal. Учебный центр Nokia Siemens Network. Мюнхен, Германия, 2015 год.

Из серии State Business. Глава 3. Центр прослушки Комитета национальной безопасности. Астана, Казахстан, 2014 год. Место анализа и обработки данных, полученных при использовании технологий Hacking Team, Nice Systems и Verint Technologies.

Из серии It’s Nothing Personal. DataFusion, дочерняя компания международного массового поставщика. Trovicor AG. Мюнхен, Германия, 2015 год.

Из серии It’s Nothing Personal. Главный офис Siemens. Мюнхен, Германия, 2015 год.

После твоего проекта о похищениях людей военными и спецслужбами на Северном Кавказе — Чечне, Ингушетии, Дагестане — тебе был запрещён въезд в Россию. Ты ожидала этого?

Нет. В середине 2000-х на Кавказе работали многие журналисты и фотографы, тогда это было чуть проще. Да, периодически задерживали, особенно в Дагестане. Но тогда, ещё при жизни правозащитников Станислава Маркелова, Натальи Эстемировой и Хаджимурада Камалова, было сложно представить, что выставка фотографий пустых комнат в Нью-Йорке и во Франции вызовет такую реакцию со стороны ФСБ. Оглядываясь назад — да, наверное, это было предсказуемо.

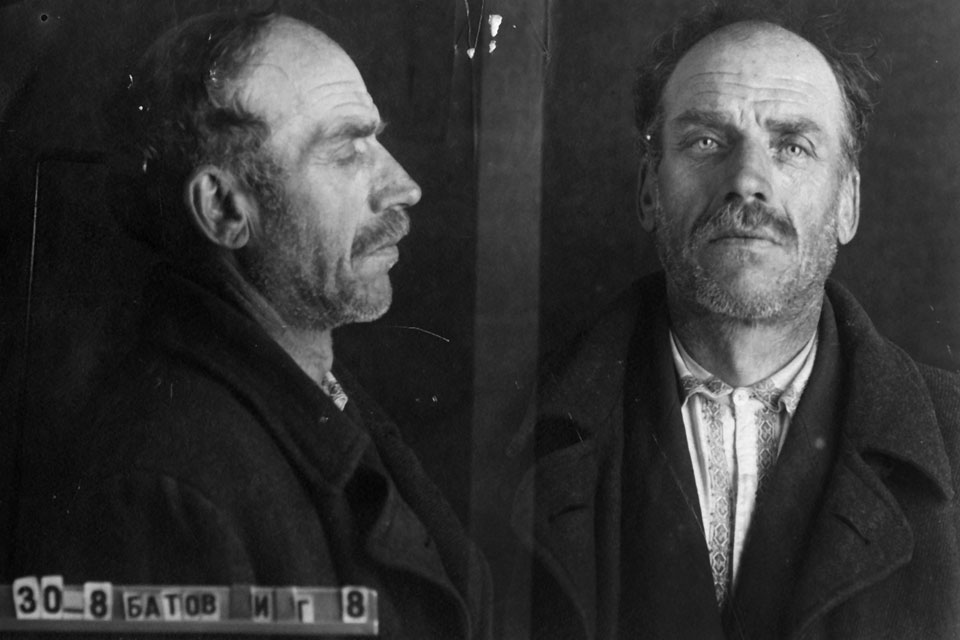

Батыр Албанов арестован милицией в ночь на 10 июня 2009 года. Через две недели поисков родственники обнаружили его тело в морге в Назрани — со следами пыток и изрешеченное пулями. Что инкриминировалось Батыру и что с ним происходило в течение двух недель перед убийством, не выяснено.

Апти Зайналов, похищен из больницы в Ачхой-Мартане. В июне 2009 года общество «Мемориал» получило информацию, что Зайналов, который ранее числился пропавшим, обнаружен в больнице с огнестрельными ранениями. «Мемориал» начало расследование, но военные сразу же увезли Апти, который был без сознания, в неизвестном направлении. Это одно из последних дел, которыми занималась правозащитница Наталья Эстемирова, похищенная и убитая 15 июля 2009 года.

Что ты искала в Ливии, когда рушился режим Каддафи?

В Ливии я оказалась случайно, война, или скорее военный театр там начался сразу после того, как я туда попала. Что до сих пор интересно в контексте Ливии, так это близкие отношения Каддафи с западными политиками, которые вдруг заметили, что у Ливии огромные проблемы с демократией. До падения его режима ЦРУ и MI6 пользовались помощью Каддафи в содержании секретных тюрем, прекрасно зная о пытках в них. В средине нулевых компании BAE и Finmeccanica помогли режиму с установкой центров мониторинга интернета, закупкой оружия. Режим в долгу не остался — во время выборов во Франции в 2007 году Каддафи помог пополнить казну партии «Союз за народное движение», поддерживающей Николя Саркози, и инвестировал в частную недвижимость и бизнес в Италии с помощью государственного инвестиционного фонда Италии LIA.

Из серии Privileged | Confidential. 17 паспортов Бранко Радуловича.

Твои последние работы связаны с освещением деятельности компаний, оказывающих услуги массовой слежки в интернете. Кто является их основными клиентами? И как используются поставляемые ими системы? Об Украине что-то известно?

Их клиенты — ФБР, ФСБ и Ватикан, Европа, а также все диктатуры мира, за исключением, пожалуй, Северной Кореи. Дело даже не в том, кто клиенты, а какой механизм контроля существует над теми, кто использует эти технологии против своих граждан. Украина в прошлом кое-что закупала по минимуму у Verint Israel (компания — производитель ПО для безопасности, наблюдения и бизнес-аналитики. — Прим. ред.), но, насколько я знаю, всеобщая слежка в интернете здесь пока не развита. Скорее всего это не потому, что в Украине уважают личное пространство граждан, а потому, что на работу с большим количеством данных такой немаленькой страны просто нет средств.

Чем занимается кибергруппа Hacking Team?

Hacking Team не изобрели ничего гениального. Они закупают информацию об уязвимости популярных приложений на открытом рынке, минимально её обрабатывают и продают под названием Galileo в качестве вирусов за миллионы долларов. Galileo — это продукт, нацеленный на конкретное устройство (в отличие от систем массовой слежки). Вирус попадает в компьютер пользователя через приманки типа поддельных обновлений iTunes и программ семейства Adobe. Эта система использовалась силовыми структурами для слежки за диссидентами: в Бахрейне, Средней Азии, Эфиопии и многих других странах. 5 июля 2015 года Hacking Team были взломаны хакерами за свою помпезность и наглое враньё активистам и хакерам, пытающимся им противостоять.

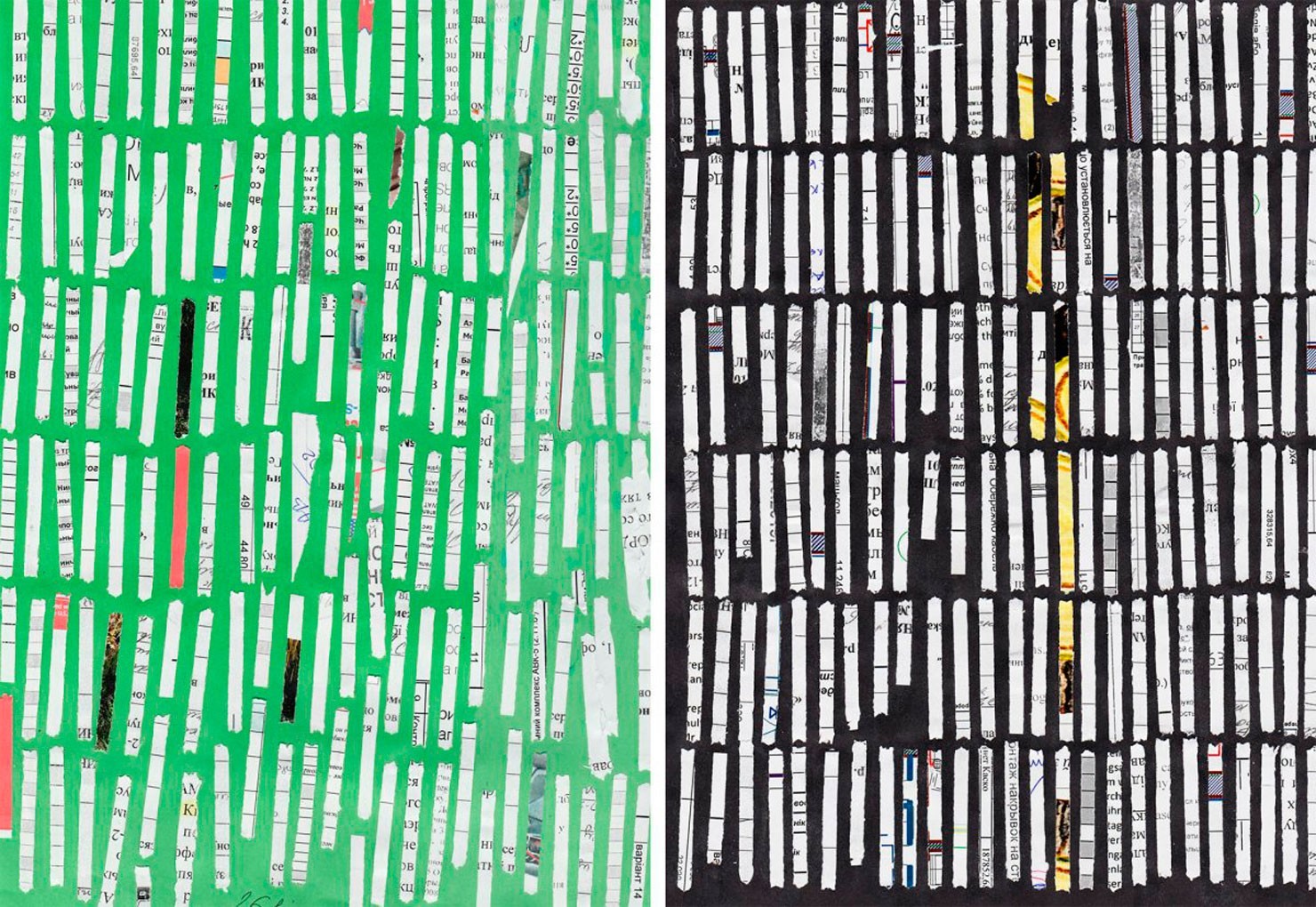

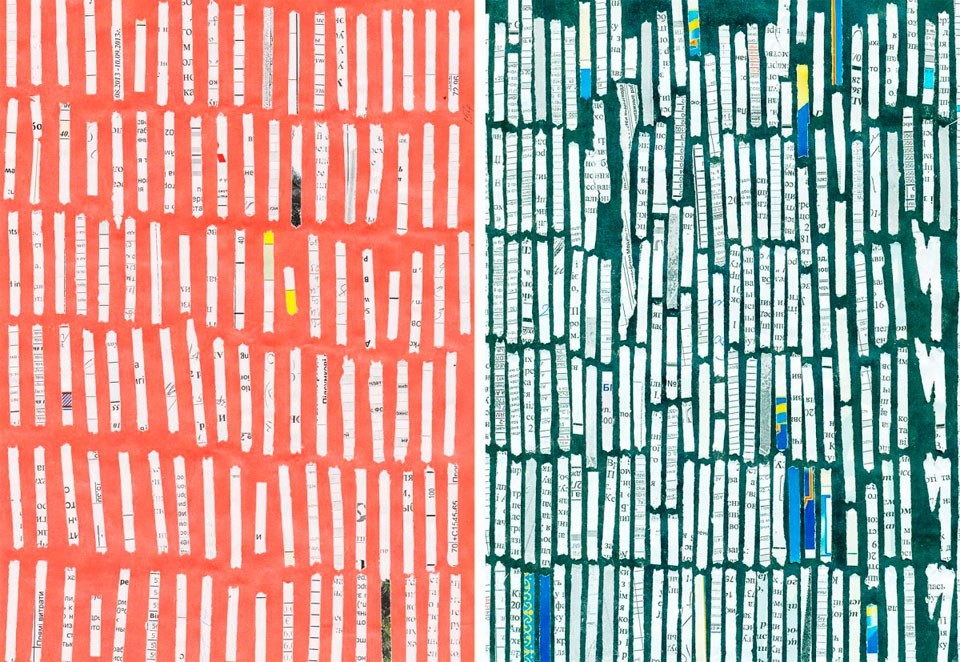

Отчётности, пропущенные через шредер. Украина, 2014 год.

Почему ты так настойчиво прибегаешь именно к документальным практикам?

Не уверена, что я к ним прибегаю. Когда журналисты обрабатывали измельчённые архивы Курченко (украинский бизнесмен Сергей Курченко считается финансистом «семьи Януковича», в феврале 2014 года бежал из страны. — Прим. ред.), они это делали с чётким намерением выяснить правду и восстановить справедливость. Я использую ту же самую кипу документов в своей инсталляции как объект. И мне скорее интересно понять мотивацию труда, который был вложен в реконструкцию этих документов. Почему и те, кто уничтожал документы, и те, кто склеивал их обратно, до сих имеют такую непоколебимую веру в юридическую систему, прекрасно при этом зная, что она не функционирует?

Отчётности, пропущенные через шредер. Украина, 2014 год.

Разворот из книги State Business, глава 3. Издательство Musée de l'Elysée.

Страница из книги State Business, глава 2. Издательство Aperture.

Страница из книги State Business, глава 2. Издательство Aperture.

Украинские художники, фотографы, журналисты — соответствуют ли их работы той планке, которую задают масштаб и сложность происходящих событий?

Масштаб и сложность происходящих событий задаёт, пожалуй, только планку выжить. Что означает выжить — каждый трактует по-разному.

Да, журналистика здесь часто страдает от желания помочь.

Но объективная журналистика невозможна в силу того, что конфликт происходит во дворе у журналиста, иногда буквально.

И требовать от себя отстранённости и объективности в такой ситуации контрпродуктивно. Возможно, в какой-то момент прозрачность сможет заменить объективность.

У художников, и здесь я имею ввиду именно узкий круг людей, работающих в формате современного искусства, совершенно неопределённая ситуация. Кроме полного отсутствия каких-либо гарантий, перспектив профессионального выживания и уверенности, что делать в контексте внешнего конфликта с Россией (предвоенный лексикон потерял смысл, связи тоже), существует ещё и множество внутренних конфронтаций. С одной стороны, это коммерческие организации, которые идентифицируют себя с миром искусства и выживают за счёт измерения вклада в эту сферу то в килограммах, то в километрах (если раньше это можно было как-то игнорировать, то на фоне текущих событий это выглядит гротескно). С другой — реакционный вандализм, иногда переходящий в прямое насилие. Это было и раньше, но в контексте конфликта всё обострилось и сохранение статус-кво стало невозможным.

Инсталляция State Business. Musée de l'Elysée, Лозанна, Швейцария, январь 2015 года.

Ты балансируешь между ролями журналиста-расследователя, художника и фотографа. Не пора ли определиться?

Зачем? В расследованиях я использую журналистскую методику наравне с методикой академического исследования, эти языки мне удобны, и при желании я могу оформить материал в статью или академический доклад. Но то, как я преподношу законченное и какие вопросы пытаюсь этим задать, чаще всего приводит к выставкам в контексте современного искусства. И сама возможность соединять эти роли и обдумывать их границы — привилегия художника. Расследование информирует искусство, искусство информирует расследование. И в этом постоянно текущем процессе они для меня сливаются в единое целое.