Фабрика «кисейных барышень»: Как жили и чему учились в Смольном институте благородных девиц

Первое в России женское учебное заведение, Смольный институт благородных девиц был основан по личному распоряжению Екатерины II. Не питая иллюзий по поводу нравственного и образовательного уровня своих подданных (даже самых привилегированных из них), она понимала: людей нового типа не вырастить в старой среде. Так что девочек забирали из семей в шестилетнем возрасте под расписки от родителей, что те ни при каких обстоятельствах не потребуют дочерей назад, и следующие 12 лет воспитанницы почти безвылазно проводили в стенах института. В результате этого социального эксперимента новый тип людей действительно возник, вот только оказался совсем не таким, о каком мечталось Екатерине. Вместо «полезных членов семьи и общества» Смольный со временем начал выпускать «институток» — это слово, вошедшее в анекдоты, стало синонимом полного отрыва от реальности.

Институт строгого режима

Согласно уставу, в Смольный институт принимали дочерей потомственных дворян и высших чиновников (не ниже полковника и действительного статского советника). Часть девушек училась за казенный счет (обучение оплачивали ведомства, в которых служили их отцы), часть — за ежегодную плату; пребывание некоторых пансионерок оплачивали частные благотворители. Надо сказать, что богатые родители довольно неохотно отдавали дочерей в институт, предпочитая домашнее обучение или частные пансионы, так что Смольный стал считаться учреждением для девочек благородных, но бедных (хотя были, конечно, и исключения). Чуть позже появилось «мещанское» отделение, куда принимали девочек недворянских сословий — дочерей унтер-офицеров, солдат, придворных служителей, мещан и купцов (эти ученицы занимались по другой программе и отдельно от своих «благородных» ровесниц). В екатерининские времена в институте жили около 200 учениц (по 50 в каждой из четырех возрастных групп); впоследствии число воспитанниц доходило до 800.

Хор воспитанниц Смольного института. Выпускной альбом 1889 года

При императрице Марии Федоровне, жене Павла I, возраст абитуриенток увеличили (теперь в институт принимали с 9), а срок обучения сократили до девяти лет, но в остальном Смольный институт сохранил почти монастырскую изолированность. Общение с семьей ограничивалось: смолянкам не позволялось навещать дом ни на каникулах, ни по праздникам. Те ученицы, чьи родные жили в Петербурге, имели редкую возможность с ними видеться — по определенным дням и под присмотром воспитательниц; остальные общались с семьей только посредством писем, причем каждое проходило цензуру классных дам. Тоска по дому и разговоры о семье безжалостно высмеивались — тон задавали воспитательницы, и его охотно подхватывали сами ученицы. В результате воспоминания о родном доме почти полностью стирались из памяти смолянок: институт становился их новой родиной и единственной реальностью.

Контакты, впрочем, пресекались не только с семьей. Если в екатерининские времена воспитанниц нередко вывозили на прогулки, светские приемы, а то и на придворные мероприятия, то с начала XIX века все их перемещения ограничивались ежедневными получасовыми моционами по обнесенному оградой институтскому саду (в строго определенное время, по звонку, колоннами по двое и в сопровождении классных дам). Единственный выход за ограду — раз в год, во время летней прогулки в Таврический сад. Да и то из него предварительно выгоняли посторонних.

Каждая минута жизни институтки была подчинена жесткому регламенту. Подъем — в шесть утра, по звонку: с тех, кто замешкался, дежурные срывали одеяла. В семь — утренняя молитва, потом столовая и скудный завтрак. Все перемещения — строем: «Куда бы мы ни двигались, мы выступали как солдаты — бесшумной стройной колонной. В столовую туда и назад строились восемь раз, по часу тратили, отправляясь на прогулки и в церковь…»

Дортуар. Выпускной альбом 1889 года

Помывочная. Выпускной альбом 1889 года

Столовая. Выпускной альбом 1889 года

Урок гимнастики. Выпускной альбом 1889 года

Медицинский осмотр. Выпускной альбом 1889 года

Воспитанницы носили одинаковую одежду, отличавшуюся по цветам в зависимости от класса. По свидетельствам институток, она была не слишком удобной и к тому же не защищала от холода, который преследовал их везде: в классах, в столовой и особенно в спальнях. «Более всего он давал себя чувствовать, когда нам приходилось раздеваться, чтобы ложиться в кровать, — вспоминает смолянка Елизавета Водовозова в своих мемуарах „На заре жизни“. — В рубашке с воротом, до того вырезанным, что она нередко сползала с плеч, без ночной кофточки, которая допускалась только в экстренных случаях и по требованию врача, мы бросались в постель. Но две простыни и легкое одеяло с вытертым от старости ворсом мало защищали от холода спальни, в которой зимой под утро было не более восьми градусов».

Причесываться ученицы тоже должны были одинаково (младшие — на один манер, старшие — на другой). Главное требование к прическе — гладкие волосы; природные кудри не служили оправданием в глазах воспитательниц.

Телесные наказания в Смольном институте были запрещены, но классные дамы изобретали другие унизительные способы подавить волю нарушительниц. Некоторые сцены, описанные Елизаветой Водовозовой, поразительно напоминают сцены из романа «Джен Эйр». «Когда я в первый раз вошла в столовую, — пишет она, — меня удивило огромное число наказанных. Некоторые из них стояли в простенках, другие сидели за „черным столом“, третьи были без передника, четвертые, вместо того чтобы сидеть у стола, стояли за скамейкой. Но мое любопытство особенно возбудили две девочки: у одной из них к плечу была приколота какая-то бумажка, у другой — чулок. Оказалось, что когда у девочки приколота бумажка, это означает, что она возилась с нею во время урока; прикрепленный чулок показывал, что воспитанница или плохо заштопала его, или не сделала этого вовсе». По такому же принципу наказывали и виновниц в, по выражению Водовозовой, «известном детском ночном грехе».

На катке. Выпускной альбом 1889 года

Превратности любви

Годы затворничества и замкнутость сообщества рождали совсем уж причудливые формы взаимоотношений — к примеру, такой сугубо институтский феномен, как «обожание». Объектом «обожания» для младших девочек чаще всего становились старшие, для старших — учителя, институтский священник и (редко) классные дамы: главное, чтобы он был выше «обожательницы» в школьной иерархии. «Адоратриса» оказывала своему кумиру мелкие услуги (чинила перья, шила и переписывала набело тетрадки), выполняла просьбы, тайком обливала духами его верхнюю одежду и считала за счастье «пострадать» за любимого, причем придумывала для этого самые нелепые и бессмысленные способы. Могла, например, ножиком вырезать инициалы «божества» на запястье, пробраться ночью на церковную паперть, чтобы помолиться за него, или съесть целый кусок мыла. Чувства были сугубо платоническими: так, когда один из объектов обожания объявил поклонницам, что женится, они тут же начали заочно «обожать» его жену.

Общими предметами институтского «обожания» были особы царствующего дома. Изредка царь и члены его семьи навещали институт, и эти визиты становились главными событиями в жизни смолянок. Вот как вспоминает визит Александра II в другой, правда, институт благородных девиц бывшая воспитанница Варвара Гарулли: «Институтки собирали и тщательно хранили кусочки жаркого, огурца, хлеба со стола, за которым обедал государь; выкрадывали платок, который разрезался на маленькие кусочки и распределялся между воспитанницами, носившими эти талисманы у себя на груди». Уже зная об этом, Александр сам отдавал институткам платок с просьбой: «Со мной делайте что хотите, но Милорда (собаку. — Прим. ред.) моего не трогайте, не вздумайте стричь у него шерсть на память, как это было, говорят, в некоторых заведениях».

Это поясняет, откуда взялся стереотип об институтке как об экзальтированной восторженной дурочке, полностью оторванной от жизни. После выпуска эти девушки, по воспоминанию одной из бывших учениц, могли убежать, завидев на улице подвыпившего мастерового, и считали себя помолвленными, если на балу молодой человек пригласил их на мазурку (что порождало множество курьезных ситуаций).

Урок танцев. Выпускной альбом 1889 года. Фото: wikimedia.org

Форма без содержания

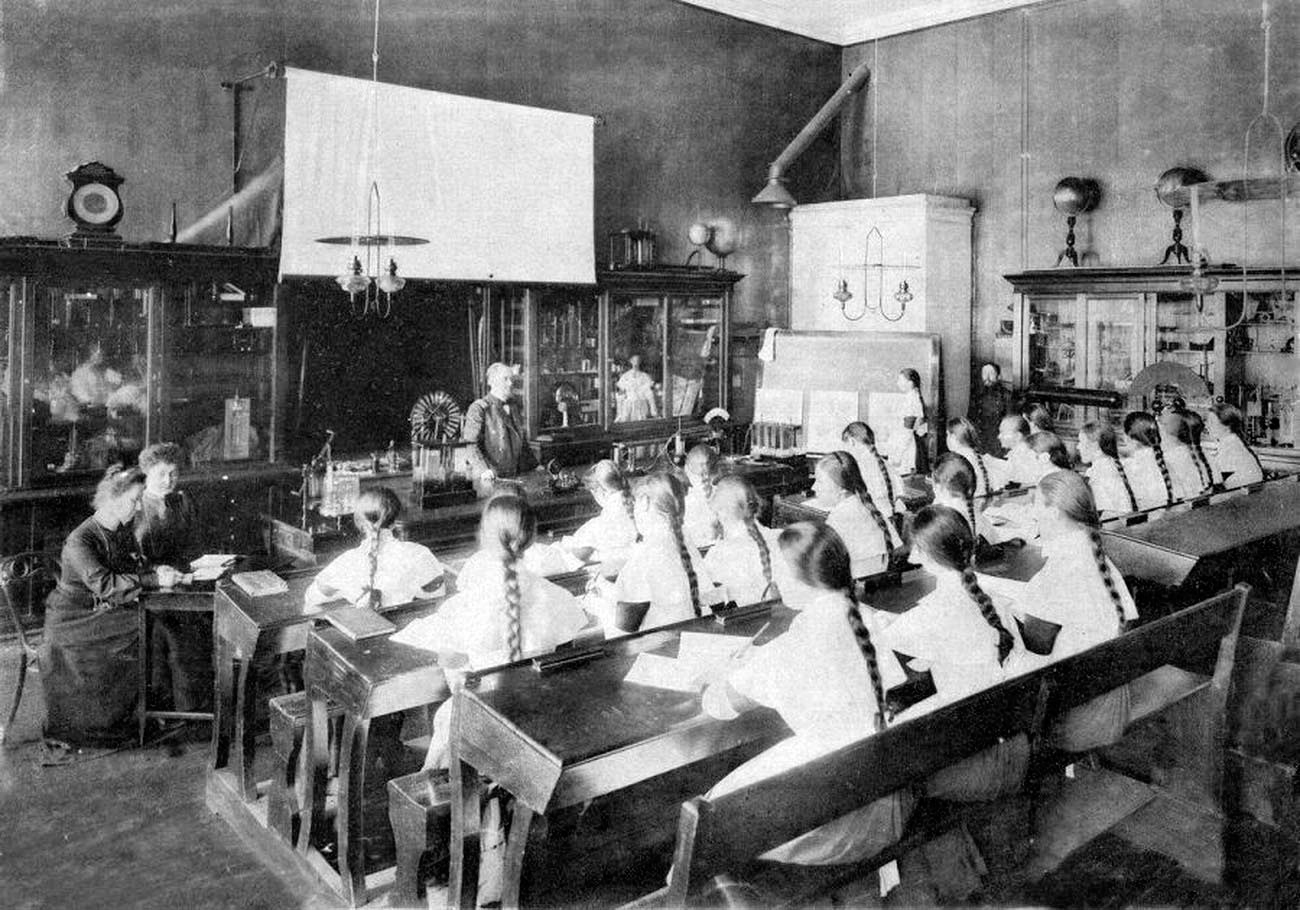

В первые годы, при Екатерине, уровень образования в институте был вполне достойным. Помимо рисования, музыки и рукоделия, смолянки учили иностранные языки, арифметику, историю, географию, словесные науки и опытную физику, стихотворство, знание архитектуры, геральдику — и выходили из учебного заведения действительно образованными для своего времени девушками.

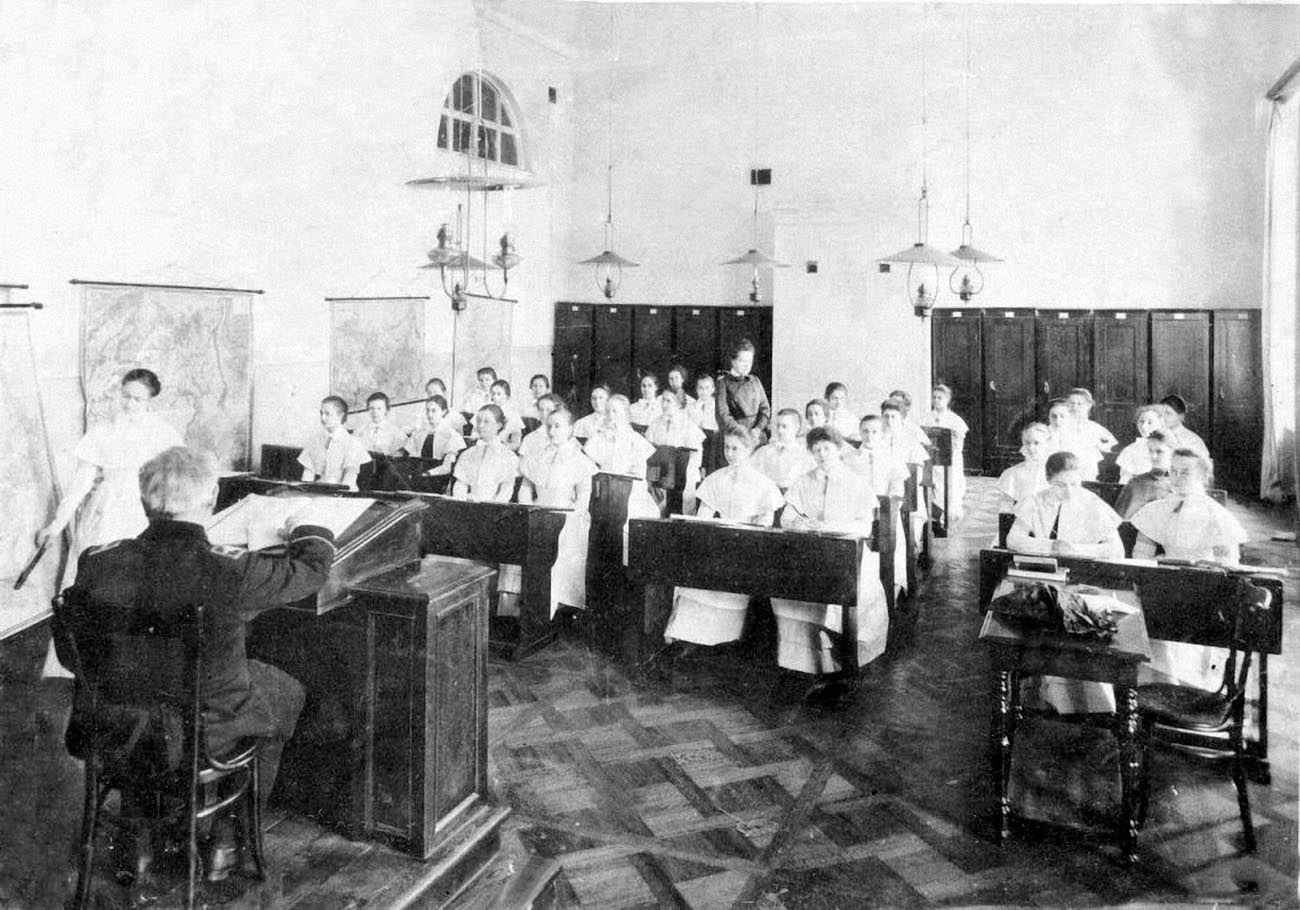

Девочки на занятиях. Выпускной альбом 1889 года

Воспитанницы на уроке. Выпускной альбом 1889 года

Но уже в первой половине XIX века эти начинания были забыты. На первый план вышли «декоративные» умения вроде пения, танцев и музицирования — при этом естественные науки с конца XVIII века до 1860-х годов смолянки не изучали вообще, да и в гуманитарных не слишком преуспели. На занятиях ученицы должны были в основном молчать: задавать учителю вопросы и вступать с ним в дискуссии запрещалось. В институте не было библиотеки, учебников по большинству предметов, продуманных учебных планов: так, один из проверяющих с ужасом обнаружил, что ученицы старших классов знают о Пушкине, Лермонтове и Гоголе только в туманном пересказе учителя литературы, никогда не читали их произведений и не могут даже примерно пересказать, о чем в них идет речь, зато уверенно читают наизусть стихи самого учителя.

Впрочем, по воспоминаниям смолянок, успеваемости от них никто и не требовал. Наставниц интересовали в первую очередь внешние приличия, а то, что они, например, после нескольких лет изучения немецкого не способны даже полстраницы прочесть с листа, никого особенно не волновало. Способствовала этому и специфическая система разделения на классы, каждый из которых длился не год, а три года; с такой же периодичностью происходил набор и выпуск учениц. Неуспевающих институток пришлось бы оставлять на дополнительные три года, что не было выгодно ни родителям девушек, ни руководству школы (последним не хотелось портить показатели и смешивать возрастные группы, первым — лишние три года платить за дочерей, которых к тому же пора было выдавать замуж). Поэтому аттестат им вручали в любом случае, даже если те на экзаменах называли Александра Невского польским королем, а прусского короля Фридриха — основателем Священной Римской империи.

Такими же абстрактными были занятия по домоводству. Вот, к примеру, как выглядел кулинарный урок: к приходу институток на кухню там уже были аккуратно разложены подготовленные кухаркой мясо, овощи, тесто и специи. Кухарка снисходительно позволяла девушкам что-нибудь нарезать или измельчить, а дальше снова брала инициативу в свои руки: к плите воспитанниц не подпускали.

Урок рукоделия. Выпускной альбом 1889 года

В швейной мастерской. Выпускной альбом 1889 года

Урок игры на арфе. Выпускной альбом 1889 года

Урок пения. Выпускной альбом 1889 года

Все могло измениться с приходом в Смольный институт в 1859 году инспектора классов Константина Ушинского. За три года работы он поменял штат преподавателей на молодых и прогрессивных, ввел в программу естественные науки и предметные уроки, полностью изменил методики обучения, сделал переходы в следующий класс ежегодными и даже замахнулся на внутренние распорядки, пытаясь увеличить свободу учениц.

Но чуда не случилось: консервативное руководство Смольного сплотилось против неудобного реформатора, и после серии анонимных доносов Ушинский был отстранен от реорганизации института. Вместе с ним пришлось уйти и новому преподавательскому составу, институт вернулся к штамповке «кисейных барышень». Со временем, конечно, порядки в нем менялись (воспитанницам стало позволено уезжать домой на каникулы и по выходным, а позже появились даже приходящие ученицы), но в целом на фоне развивающейся системы женского образования в стране Смольный оставался крайне консервативным. Так продолжалось вплоть до закрытия заведения, который в октябре 1917 года переехал в Новочеркасск, а в 1919-м выпустил последнюю партию «институток».

Преподаватели Смольного института. Выпускной альбом 1889 года

Внешний вид жилого флигеля Смольного института