Олег Малеваный: «Часто зритель смотрел на мои снимки и не понимал, что видит»

В начале ноября выходит книга «Харківська школа фотографії: гра проти апарату». Первое издание об известном фотографическом течении готовит Музей ХШФ (MOKSOP) при поддержке Украинского культурного фонда. Туда войдут интервью с представителями школы и ее анализ.

Bird in Flight публикует отрывок из этой книги — беседу исследовательницы музея Надежды Бернар-Ковальчук с Олегом Малеваным, участником первой волны Харьковской школы. Он делится воспоминаниями о группе «Время», зарубежных выставках и об источниках информации о фото в советский период. В разговоре также участвовали Светлана Малеваная, жена художника, и исследовательница фотографии Галина Глеба.

Олег Малеваный, из серии «Демонстрации», 1978—1985 годы, серебряно-желатиновая печать, 27 х 27 сантиметров. Коллекция MOKSOP

Галина Глеба: Для группы «Время» было свойственно делать коллективные проекты, групповые серии?

Олег Малеваный: Мы с Рупиным иногда снимали демонстрации. Но действительно последовательно групповые съемки практиковал позже Боб [Борис Михайлов] с [Сергеем] Братковым и [Сергеем] Солонским. Они создали «Группу быстрого реагирования» в 1990-х.

Снимать демонстрации я начал еще при группе «Время». Но в 1979-м все погибло у меня в пожаре в Институте почвоведения, где я работал фотографом, сохранилось совсем немного работ. Сейчас в серии «Демонстрации», которую я представляю, около ста фотографий. В 1983-м мы снимали ноябрьские демонстрации вместе с Рупиным, и нас тогда схватили и отвели в ментовку. Если бы у Юры не было бумаги от издательства, доказывающей, что он снимает для них, нам бы все пленки позасвечивали.

Надя Бернар-Ковальчук: Я бы хотела попробовать восстановить список выставок, где принимала участие группа «Время» как коллектив.

О. М.: Во время первого же официального отправления коллекции в Ленинград она попала к директору того заведения, где был фотоклуб. А мы, группа «Время», были при фотоклубе. В 1975 году мы сделали там революцию, нам надоели все эти кошечки, собачки, цветочки — мы же тогда были за авангардную фотографию, «теорию удара», Рупиным придуманную, и все, что сопутствовало этой теории.

Нам надоели все эти кошечки, собачки, цветочки — мы же тогда были за авангардную фотографию.

Н. Б.-К.: По вашему мнению, это Рупин придумал этот термин? В своем «Дневнике фотографа» он пишет, что не может с точностью определить автора и что, скорее всего, им был Борис Михайлов.

О. М.: Это Рупин придумал эту теорию года через два — два с половиной после основания группы, когда было уже что показывать под эту теорию. То есть это было где-то в 1973-1974 году.

Н. Б.-К.: Принимали ли вы участие в обсуждении и теоретизации этого понятия?

О. М.: Концептуальную часть «теории удара» продумывали Борис и Рупин. Что же касается ее воплощения на практике, то каждый тут находил свой путь: к примеру, эквиденситы я начал делать еще до группы «Время» и «теории удара». Они просто формально легли на эту теорию.

Совок с его документальностью, с его соцреализмом отстранял такие работы, не воспринимал их. Поэтому все делалось в стол и на зарубежные выставки, пока разрешали отправлять. Меня начиная с 1976 года перестали выпускать за рубеж, и я уже не мог участвовать в выставках. В 1976-м еще мои работы пропускали, а потом перестали. Посылки начали возвращаться с сообщением «Для получения разрешения». А по законам Советского Союза гражданин не должен никакого разрешения спрашивать, только организация. У кого получать эти разрешения? У меня были студенты-друзья, которые каждые две недели ездили в Польшу на электричке. И я просил их отсылать мои коллекции из Польши. Естественно, на конверте обратный адрес стоял польский. Как-то я получил диплом и серебряную медаль на выставке в Южной Америке, и все вернулось на имя этого поляка! И диплом, и медаль…

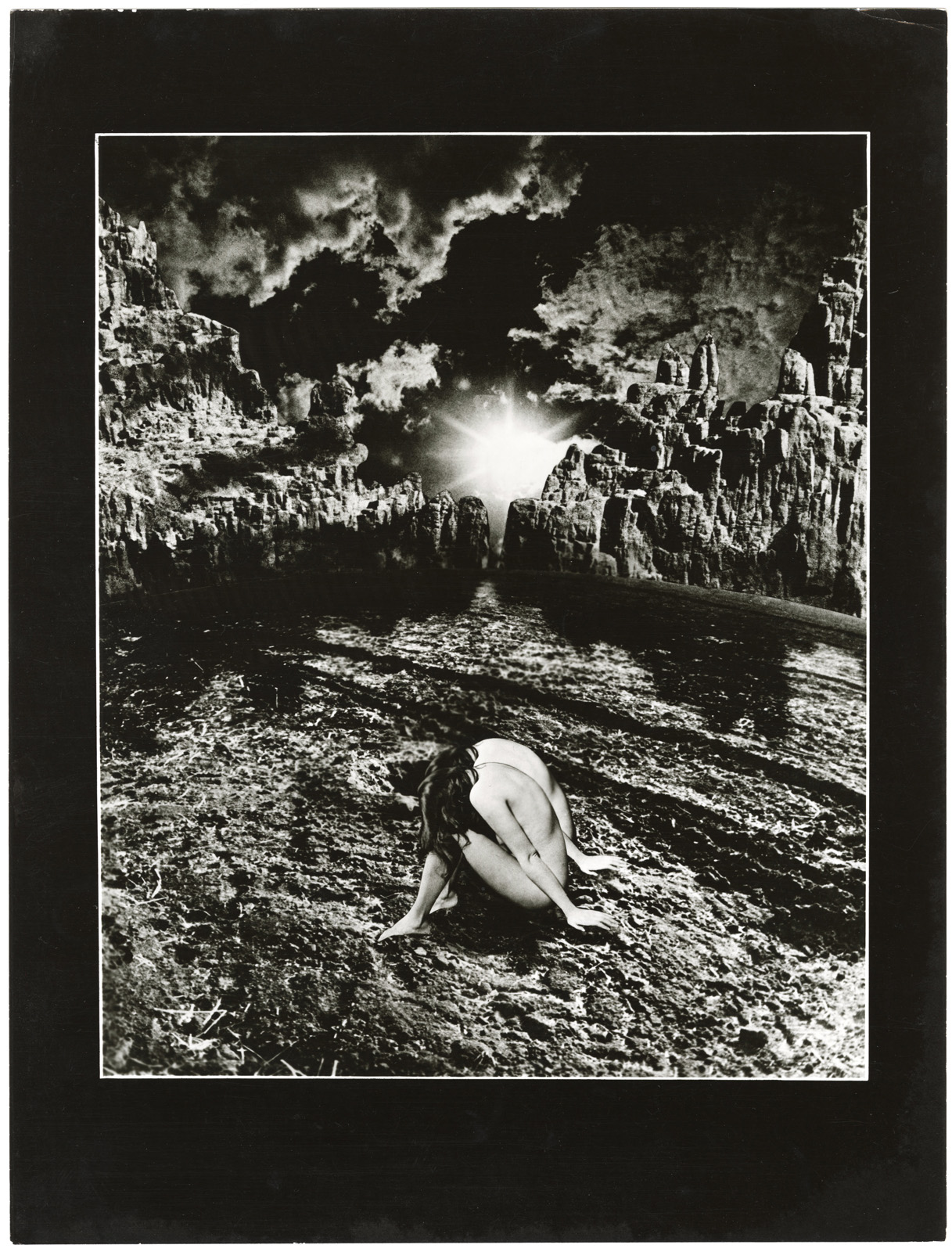

Олег Малеваный, «Жертва», 1973 год, наложение. Фото предоставлено автором

Г. Г.: А что было в той коллекции, которая отправилась в Ленинград?

О. М.: У меня лично были эквиденситы и черно-белая графика. Коллажей еще не было, они появились в 1976 году, уже после того, как клуб разогнали.

Светлана Малеваная: Весь ваш клуб был здесь, за чашкой чая. И начался он здесь же, в этой комнате.

О. М.: Еще у Гены Тубалева мы собирались начиная года так с 1971-1972-го. У Ситниченко были, который жил тогда на ближней Салтовке. Еще и группы «Время» не было, была только «творческая группа».

Вообще-то, группа «Время» образовалась из нескольких группочек. Были Рупин с Павловым, которые в фотоклубе познакомились, они жили в одном районе города, на ХТЗ, и ездили долго на трамвае, тогда метро еще не было. До фотоклуба я познакомился с Геной Тубалевым в 1968 году, а в 1965-м я познакомился с Александром Супруном: мы учились вместе в Харьковском политехническом институте и увлекались фотографией. А в фотоклубе, как только в 1968 году я там появился, я познакомился с Ситниченко. Его взгляды на фотографию мне были близки. Вот так две группы в конце концов объединились, и мы решили организовать группу «Время».

С нашей стороны создавать такую авангардную группу было очень наивно. Хотя мы ничего запрещенного не делали — мы не диссиденты, не ругатели. Мы были за фотографию интересную. Мы не любили слово «художественная фотография», называли ее «авторская», «творческая», может быть. В конце концов мы собрались и решили, что будем группой. Я сейчас очень жалею, что не вел какие-то записи из наших разговоров. Но нам было страшно — за нас и наших родителей, — что какие-либо записи смогут нас скомпрометировать. Рупин единственный вел записи, у него была стопка книжечек. Но он записывал зашифрованно немножко.

Мы ничего запрещенного не делали — мы не диссиденты, не ругатели. Мы были за фотографию интересную.

Осенью 1973 года мы возвращались на поезде из Минска, где участвовали в выставке «Фотографика», — мы там выставлялись как авторы еще, а не как группа. С достоверностью 90% я вам скажу, что Минск — это первая групповая поездка. А когда в 1973-м мы ехали обратно, то думали, как назвать нашу группу, — она еще была безымянной, просто «творческая группа». В итоге мы ни к чему не пришли, я приехал домой и из наших фамилий пытался сочинить аббревиатуру, как в группе СТОДОМ, но ничего толкового не получилось, нас было слишком много. Тогда нас было еще семь. А потом уже, после того как Рупин предложил название «Время», то появился еще и Макиенко Толик, который дружил с Павловым.

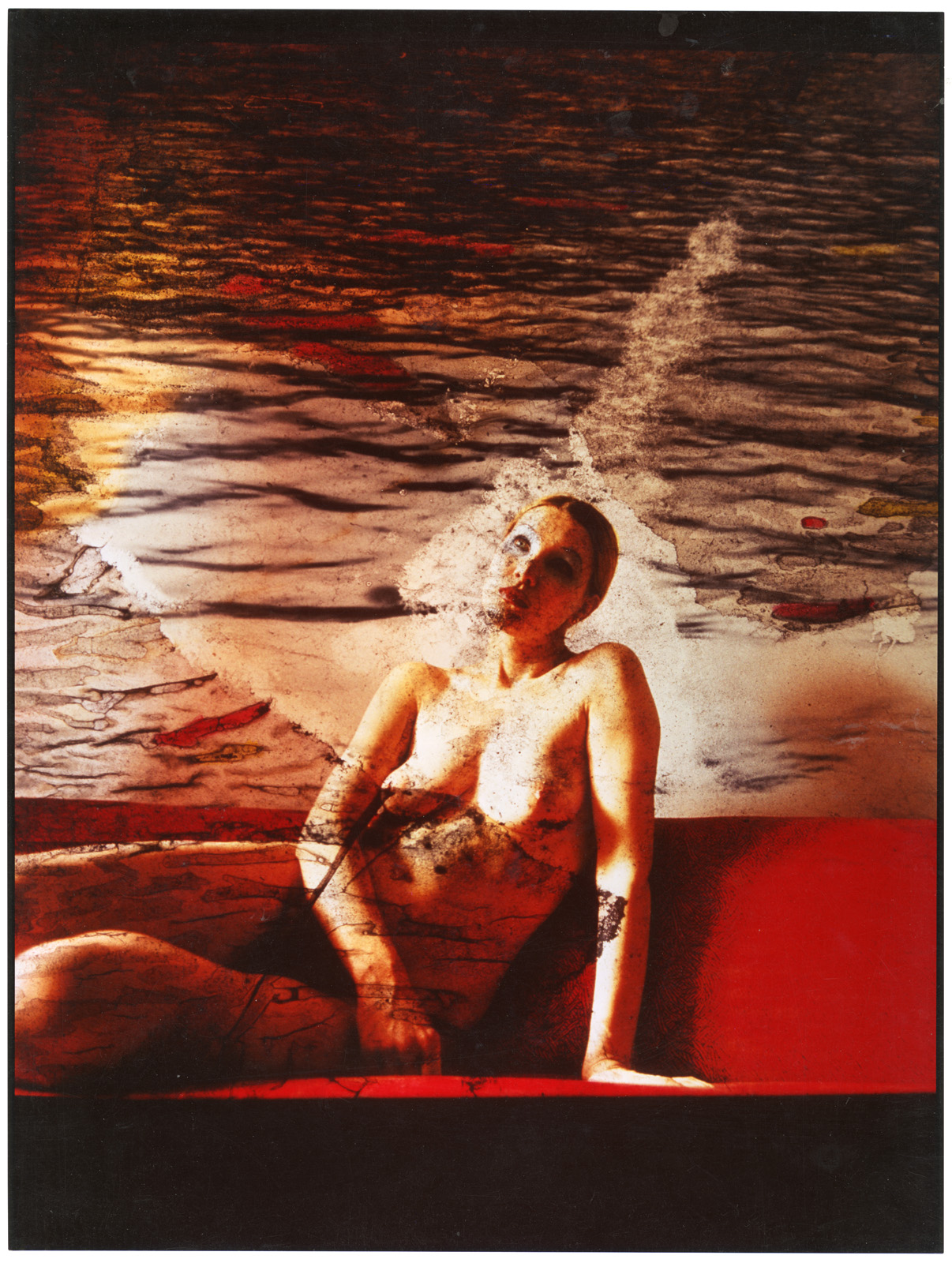

Олег Малеваный, «Фреска», 1973—1974 годы, наложение, 26,5 х 40 сантиметров. Коллекция MOKSOP

В том же 1973-м у нас была поездка вдвоем с Михайловым. Мы были в Армении, и я там сделал работу «Жертвоприношение» (1973) с армянским храмом и жертвенным петухом. В ту поездку мы были еще в Грузии и в Сочи, где я сделал известную свою «Фреску» (1973—1974) с Бобом.

В то время слова «концептуальность» не было, не было понятия, что идея важнее, чем изобразительность. Мы все делали разную фотографию, но мы все считали, что мы делаем интересную фотографию. Я, например, всегда искал новый язык в фотографии, чисто формальный. Иногда эти эксперименты формальные выливались уже в обоснованность вербальную того, что люди видели. Часто, когда зритель смотрел на мои снимки, то не понимал, что он видит. Что это и как это сделано.

В то время слова «концептуальность» не было, не было понятия, что идея важнее, чем изобразительность.

Мы все равно друг к другу относились, не было никакой иерархии внутри группы. Не было никакой зависти. Борис приходил, например, и у него большинство вопросов были технические — как сделать это, как сделать то. И я все объяснял. Я действительно был мастером технического и химического процесса.

С. М.: Он сам составлял растворы, которые использовал для проявления. Кто-то пленку импортную привез, а как ее проявить? Советский проявитель не подходит. В «Польской фотографии», в «Немецкой фотографии» печатали рецептуры для фотомастеров.

О. М.: Мы искали эти журналы, переводили, я доставал реактивы, иногда очень сложным путем — в Москве на «Мосфильме», в типографиях…

Олег Малеваный, «Акт трио», 1973 год, эквиденсит. Любезно предоставлено автором

Олег Малеваный, «Предчувствие стиля панк», 1971 год, цветная изогелия. Коллекция MOKSOP

Г. Г.: То есть, по сути, вы объединились как творческая группа на почве желания уйти от стереотипности советской фотографии, хотели найти авторство в фотографии?

О. М.: Внутри каждый из нас ужасно не любил соцреализм — не потому, что он плохой, а потому, что это диктат. К примеру, в январе 1971 года мой приятель в старом районе Харькова снимает парафраз на «Завтрак» Мане, но не на траве, а на снегу. В фотографии. Мы туда притащили аксессуары, освещение… Вдруг приходит какой-то мужчина крепкого сложения и спрашивает: «Что это вы тут делаете, что вы тут снимаете? Милицию вызвать? Вы что, не знаете, где можно снимать, а где нельзя?» Нас это сильно поразило — оказалось, есть места, где можно снимать, а есть, где нельзя. «Идите в сквер или в парк Горького, там и фотографируйтесь». В конце концов съемка произошла, мужчина все-таки был один, а нас много. Но осадок от этого «нельзя» остался.

Внутри каждый из нас ужасно не любил соцреализм — не потому, что он плохой, а потому, что это диктат.

Г. Г.: Какие еще были выставки у группы «Время»?

О. М.: Как группа мы участвовали в «Украинском кольце», и не в одном. В нем принимали участие серьезные союзные фотоклубы, в основном Украины. Мы переписывались и созванивались с их членами. Договор был в том, что в «Кольце» состояло 12 фотоклубов и коллекция отправлялась каждый месяц в новый фотоклуб, а потом она возвращалась к своим авторам. У каждого фотоклуба была своя книга. Вот попала наша коллекция в Запорожье, например, — они там собираются, развешивают работы в клубе или устраивают квартирник, смотрят фотографии, ругают или хвалят, пишут свое мнение, кто по авторам, кто в целом. И так заполняется тетрадка. Мы так же смотрели на чужие фотографии и высказывали свое мнение. По-моему, два раза мы участвовали в таких «Кольцах», в 1975 и 1976 годах, два года подряд, сначала как клуб, а потом как группа. Иногда нам приходили очень резкие ответы. Про мой эквиденсит «Акт трио» (1972) сказали, что это разлагающиеся трупы в холодильнике. Там, между прочим, на переднем плане бывшая супруга Ситниченко — Таня. К сожалению, с печатями фотоклубов у меня этих работ не осталось, я участвовал почти всегда эквиденситами.

Как группа «Время» мы также участвовали в фестивале в Канепи, Эстония, в 1978 году, «Канепи-78». Я возил туда всю коллекцию группы «Время». У меня даже сохранился вымпел, которым они наградили группу. Я там показывал свои коллажи, эквиденситы и наложения, которые тогда еще единичные были, потому что напечатать со слайда в Советском Союзе было большой проблемой.

Олег Малеваный, «Витас Луцкус моет голову», 1971 год, серебряно-желатиновая печать, 24 х 30 сантиметров. Коллекция MOKSOP

Н. Б.-К.: А Витас Луцкус с вами в этих фестивалях не участвовал?

О. М.: Луцкуса там не было, потому что он не был таким фотографом, как мы. Он не участвовал в этих выставках, салонах, он был серьезным профессионалом. Когда я с ним познакомился в 1971 году, он был корреспондентом журнала «Культура и жизнь», по-моему. И фотография была у него только черно-белая. У него был большой проект «Мимы» и куча публикаций на обложке этого журнала. У нас же газеты даже к рассмотрению не принимали наши фотографии. В Литве журналы позволяли себе, конечно, гораздо большую свободу по отношению к соцреализму. У них уже было Литовское фотообщество, Луцкус был его членом, это было первое общество в Союзе, которое образовалось в 1960-х годах.

Н. Б.-К.: В Прибалтике в то время была самая сильная фотографическая школа?

О. М.: Да, в 1971 году я был в Литве и как раз познакомился с Витасом Луцкусом. Я просто нахально к нему пришел со своей коллекцией. Так что я был знаком с ним еще до Рупина. С ним сперва познакомился один харьковский фотолюбитель, Эрик Рабичкин, и умудрился в 1970 году привезти коллекцию Луцкуса в Харьков. Штук пятьдесят работ в ней было, я их все переснял на черно-белые слайды. Группы «Время» еще не существовало, это был конец 1970 года. Я помню, что испортил тогда Новый год, потому что мы не встречали его в этих стенах, а смотрели коллекцию Луцкуса на экране через проектор.

Так, в 1971-м я поехал в Литву и познакомился с Луцкусом. После этого я поехал в Каунас и там познакомился с Виталием Бутыриным, мастером коллажей, а в 1974-м в том же Каунасе — с Римантасом Дихавичюсом. Это все с подачи Луцкуса, он мне давал адреса. Потом я полетел в Таллин и познакомился там с эстонскими ребятами из группы СТОДОМ. […] Я с ними дружил, и мы жили иногда у Суура, который мне пачку фотографий подарил. Штук восемь у меня есть Тооминга фотографий, две фотографии Луцкуса.

Потом, в 1980-х годах, это общение затухло. Меньше перезванивались, меньше переписывались. Я перестал делать новогодние открытки. Мы все тогда делали самодельные новогодние открытки — «пээфки», как мы их называли. Юрий Рупин еще до начала 2000-х их делал.

Олег Малеваный, «Фонтан», 1978 год, наложение. Любезно предоставлено автором

Олег Малеваный, «В танце», 1979 год, наложение. Любезно предоставлено автором

Олег Малеваный, «Окно», 1975 год, наложение. Любезно предоставлено автором

Олег Малеваный, «Окно II», 1974 год, наложение. Любезно предоставлено автором

Н. Б.-К.: А откуда вы черпали информацию о той же фотографии Прибалтики? Был ли у вас в то время доступ к иностранным фотографическим журналам?

О. М.: Доступными были только журналы соцстран и все. «Советское фото», «Польская фотография», «Чешская», «Словацкая», «Венгерская», «Болгарская». Самым прогрессивным тогда считался квартальный чешский журнал Revue Fotografie. Он выпускался четыре раза в год, подписки на него не было, он появлялся в киосках.

С. М.: Эти журналы были в розничной продаже. Поэтому нужно было искать знакомства с газетным киоскером и платить двойную цену — тогда ты получал этот журнал.

О. М.: Вацлав Йиру был главным редактором Revue Fotografie в то время. Но в 1960-е годы там все-таки было очень мало «той» зарубежной современной фотографии. Зато редакторы более свободно смотрели на обнаженное женское тело. Какие-то запрещенные или полузапрещенные изыски формы — не соцреалистические — легко проходили там. В то время как здесь, когда я делал персональную выставку в Доме архитекторов в 1977 году, 60-70 % всех работ сами архитекторы не дали выставить.

Г. Г.: А чем они это аргументировали?

О. М.: Говорили: «Это похоже на Дали, это похоже на Пикассо». То есть все, что похоже, по их мнению, на западное искусство, было опасно выставлять. Мне были очень приятны эти сравнения, но выставить работы я не смог. В результате вместо кучи фотографий я выставил до тридцати. […] Я не мог даже коллажи там показать, потому что у меня они все связаны с ню, а это запрещено как порнография.

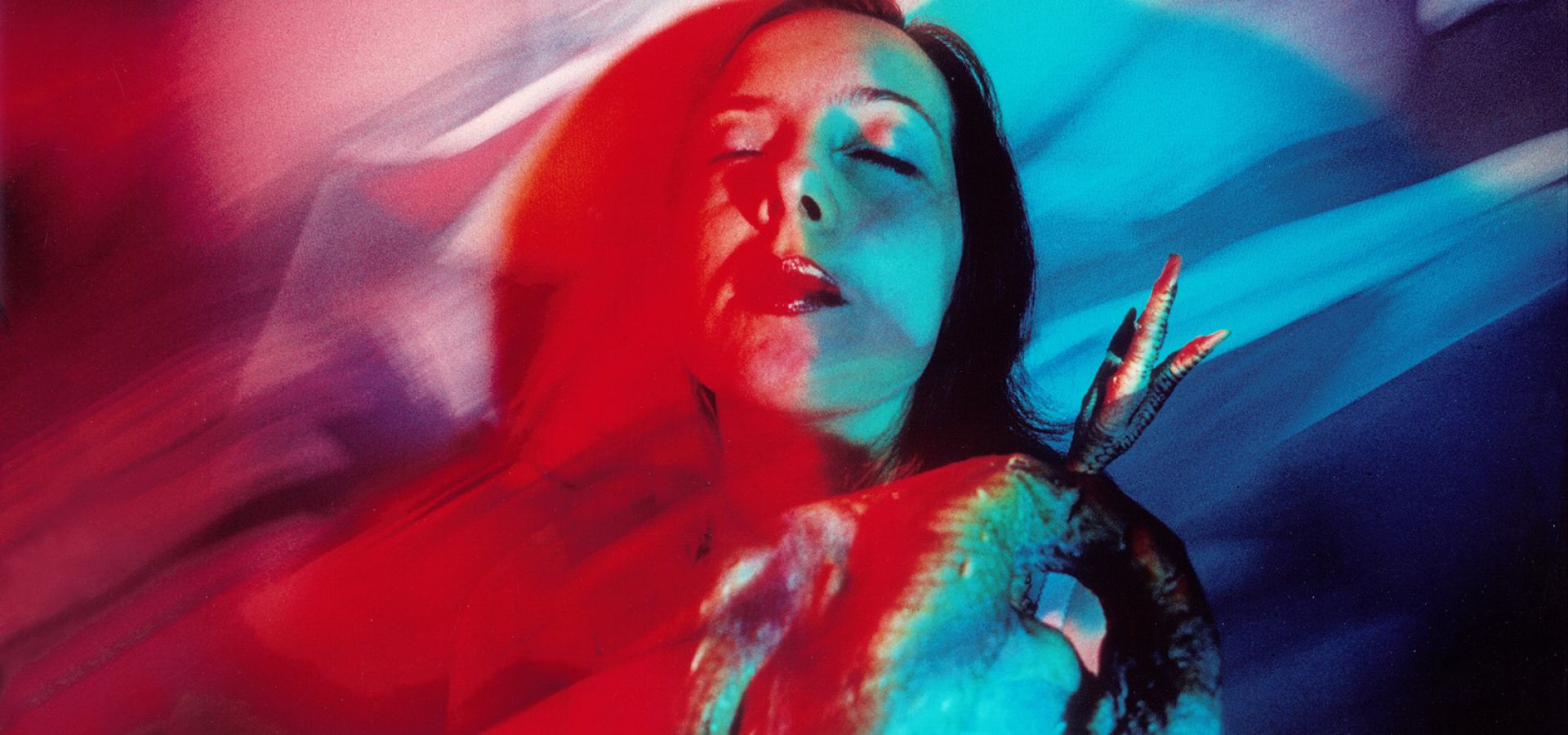

Олег Малеваный, из серии «Сгоревшее время», 1970—1979 годы, смешанная техника, цветная печать на Cibachrome. Коллекция MOKSOP

Н. Б.-К.: А расскажите, пожалуйста, больше об этой серии «Эквиденситы». Как вы узнали об этой технике?

О. М.: Я в 1965 году о ней прочитал в одном из журналов и решил восстановить технологию. Она трудно объяснима словами. В основе эквиденсит — черно-белый негатив. С разной экспозицией делаются позитивы — от очень светлых до почти черного. Четыре варианта было. С них уже в рамочке делаются опять негативы. А потом все совмещается: первый негатив, допустим, со вторым позитивом. И для теней какой-то отдельный. В сборке каждая светлая часть должна оказаться на своем месте. Когда мы это получили, мы должны представить, какую часть каким цветом должны покрасить светофильтром. Потом в эту рамку вставляется уже цветная пленка. Получаем дубль-негатив, из которого мы все это печатаем… говорим «Плохо!» и начинаем все с начала.

Г. Г.: Вы на самом деле никогда не представляли, каким будет финальный результат?

О. М.: Никогда! Самую первую работу в технике эквиденсит я сделал в 1969 году, а потом перестал и через несколько лет к ним вернулся. Нужных материалов не было, пленки специальной.

Все продолжилось в 1971 году, когда ко мне обратился преподаватель в ХИСИ [Харьковский инженерно-строительный институт]. Ему нужны были хорошие фотографии для цветоведения. Это при тех-то материалах, которые были доступны! В итоге мы с ним разговорились о восприятии цвета, о том, как сделать цветовую композицию нераспадающейся. Он придумал, как графически решить проблему гармонии цветовой. Я как раз занимался этими эквиденситами, и у меня не получалось найти то, что я искал. Сделал — выкинул, сделал — выкинул. А поговорив с ним, я сделал это его цветовое «кольцо» и дальше в цвете работал по этому принципу.

Г. Г.: Сколько же у вас примерно времени занимало изготовление одного эквиденсита?

О. М.: Неделю, работал каждый день по восемь часов.

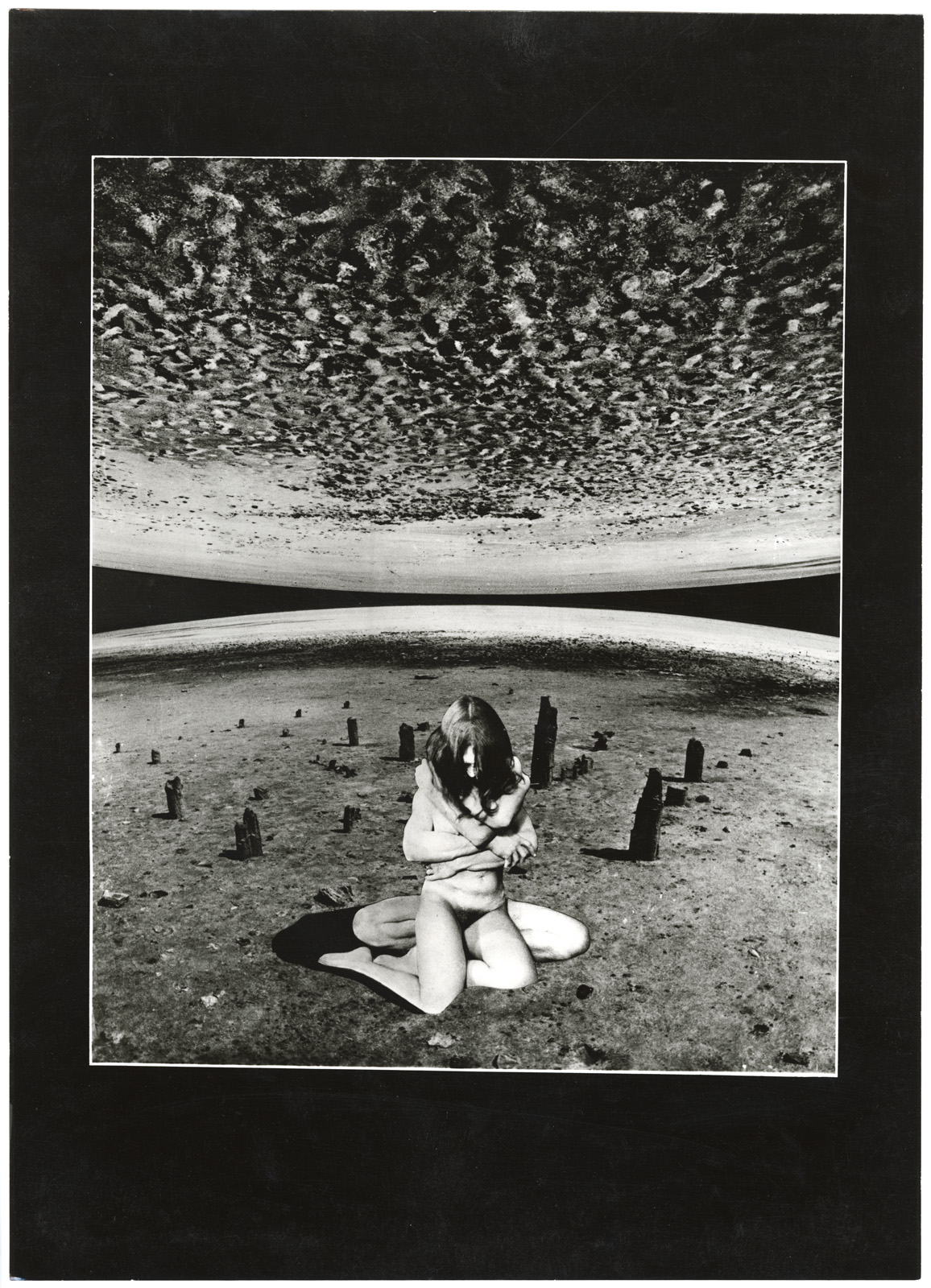

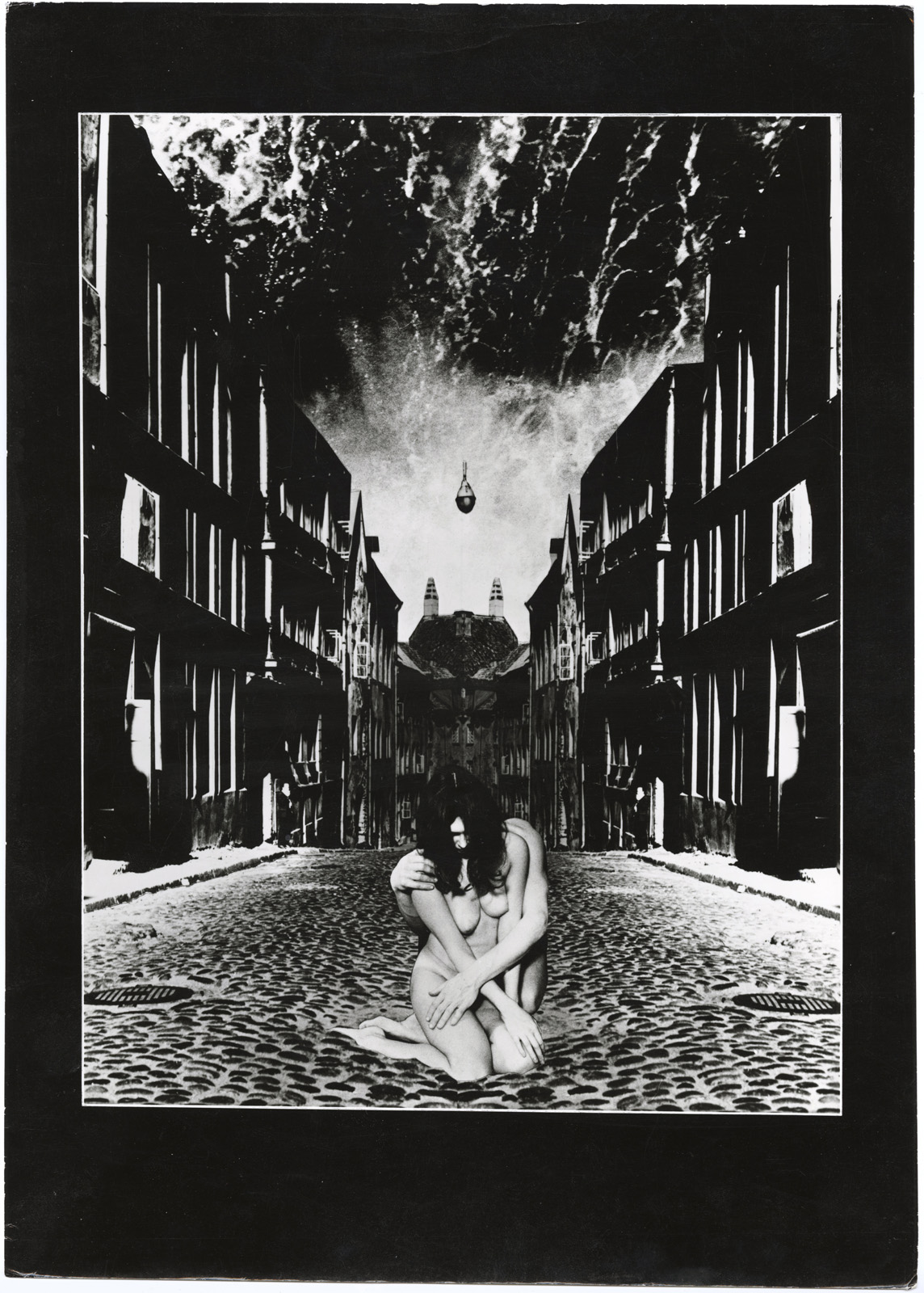

Г. Г.: А как делались коллажи из серии «Гравитация»?

О. М.: Сначала печатались большие фотографии, они становились фрагментами. Из них делался аппликационный коллаж размером 50 на 60 сантиметров. Затем большой камерой переснималось все на неконтрастную пленку. Потом аккуратно вырезались края, по краям черной тушью с сахаром, чтоб не трескалась, делалась миллиметровая белая полосочка. То же делал и Александр Супрун. Многие фрагменты снимались на панорамный фотоаппарат «Горизонт», а обнаженные фигуры — все в студии.

Олег Малеваный, серия «Гравитация», 1976 год, фотоколлаж. Коллекция MOKSOP

Олег Малеваный, серия «Гравитация», 1976 год, фотоколлаж. Коллекция MOKSOP

Олег Малеваный, серия «Гравитация», 1976 год, фотоколлаж. Коллекция MOKSOP

Олег Малеваный, серия «Гравитация», 1976 год, фотоколлаж. Коллекция MOKSOP

Н. Б.-К.: Пейзаж, который окружает фигуры, — это вы тоже снимали или находили где-то?

О. М.: Все я снимал. Вот на «Исходе» из «Гравитации» (1976) — Карадаг. Я ехал по морю на катере, сфотографировал, а потом обрезал по контуру. Для «Гравитации» же я единственный раз использовал служебное положение, чтобы составить художественную работу. В Институте почвоведения нас, как работников, послали готовить лунки под будущий сад. Я там числился инженером, должности фотографа как таковой не было. И фотография этой земли тоже вошла в работу «Исход». В «Бумеранге» часть была снята «Горизонтом». В «Бумеранге-2» сталактиты сделаны из зимних бурулек, а земля — это Сиваш, «Мертвое море» между полуостровом Крым и материковой Украиной. В «Гравитации» небо сделано с моря, а земля — это тоже Сиваш, где рельеф как на Арале, где погубили море для производства хлопка: реку, которая его питала, использовали для полива. Александр Ситниченко, когда второй раз поехал на Арал и увидел весь этот ужас, сошел с ума. Он поехал снимать это сам, но не думал, что это так страшно.

Если взять мои коллажи и коллажи Супруна, самое главное отличие между нами состоит в том, что я помещаю все в другой мир, а Супрун строит возможную реальность этого мира. Он ходил с сумкой и широкоугольным фотоаппаратом и снимал многое скрытой камерой. Самоцензура в поведении людей ведь всегда была очень высокая. У него, как и у меня, из-за коллажей началось фрагментарное мышление, и это очень плохо. Я уже начал снимать кусочек, который мне пригодится потом, может быть, для какой-то идеи, которая еще не очень-то и оформилась.

Самоцензура в поведении людей ведь всегда была очень высокая.

[…] …Фундамент — это наши детские восприятия. Для меня это послевоенное детство: все разрушено, ужасно одетые, замученные, несчастные люди. Родился я на Алтае, под Барнаулом, в эвакуации, а рос на ХТЗ. Я помню этот район и поездки в город с мамой. Когда «дом со шпилем» построили в 1954 году, то частью двора был разрушенный дом, где мы играли в войнушки. Все детство на развалинах.

Олег Малеваный, «Куда», 1977 год, фотоколлаж. Любезно предоставлено автором

Г. Г.: Это напряженное отношение с миром чувствуется и в вашей серии «Гравитация». Какая была ее изначальная идея?

О. М.: …Идея состоит в том, что мы живем в мире и, будучи его частью, не понимаем этого. Мы думаем, что мы чем-то защищены перед планетой. А на самом деле мы хрупкие, голые и беззащитные. В «Предчувствии» городской пейзаж был снят в Вильнюсе, а то, что подвешено, — это ужас. То, что может упасть на всех нас. Так оно и упало — «Гравитация» была сделана ровно за 10 лет до Чернобыля.

Н. Б.-К.: Как так получилось? Было какое-то общее ощущение тревоги?

О. М.: Я живу на пятом этаже, окна выходят на восток, на тот район, где в Харькове заводы, раньше их там было очень много. Дальше чем на 500-600 метров город не было видно никогда. Дышать было нечем, ничего не было видно от смога, который выпускали заводы. Только по праздникам, когда были выходные, мы видели, что за смогом, оказывается, что-то есть.

Н. Б.-К.: В одной из ваших «послепожарных» серий, «За чертой» (1994), вы снова возвращаетесь к монохромной фотографии. Почему?

О. М.: Эта серия состоит из инфракрасной фотографии. «За чертой» нужно понимать и иносказательно, и прямолинейно: за чертой видимого света, ведь она снималась через черный фильтр, непрозрачный для зрения, который пропускает только инфракрасные лучи. А пленка, она чувствительная к инфракрасным лучам. В этой технологии небо становится драматичным, а летние деревья получаются как в снегу, прозрачные, белоснежные, а трава — серебряной. Деревья, они работают как зеркала для инфракрасных лучей, отражают их. В этой серии есть снимки красоты, а есть за чертой бедности, за чертой разума. Дворики там такие встречались, что там только фильмы ужасов снимать. Но инфракрасная фотография уводит от ужасности и приводит к некоторой сказочности. Она уравновешивает окружающую убогость.

Инфракрасная фотография уводит от ужасности и приводит к некоторой сказочности. Она уравновешивает окружающую убогость.