Гунар Бинде: «Современное искусство полагается на ум, а не на чувства — там больше надо мыслить. В фотографии стало наоборот»

Один из самых знаменитых фотографов Латвии. Работы Бинде уже стали классикой фотографии. Окончил Приекульский сельскохозяйственный техникум. Начал заниматься фотографией с 1957 года. Принимал участие в выставках в Латвии, Литве, Эстонии, Чехословакии, Аргентине, России, Бельгии, Польше, Югославии, США, Германии, Австрии, Словакии, Турции. Имеет почётное звание «выдающийся художник Международной федерации фотографического искусства».

У латышской фотографии всегда был свой путь. Она особенная. Почему?

Да, свой путь у неё был, потому что, когда фотография бурно начала развиваться в начале прошлого века, Латвия, пережившая Первую мировую войну, осталась на Западе. А в Советском Союзе образовался Советский строй, там всё пошло по-другому.

Латвия долго жила на Западе. До 39-го года она находилась под влиянием искусства и культуры абсолютно другой, чем в Советском Союзе в то время. И поэтому после войны, когда Латвия опять стала Советским Союзом, она совсем по-другому мыслила, думала. Искусство здесь больше понималось как духовная ценность, а не как просто способ информации и пропаганды, что было главным в Советском Союзе. Конечно, там тоже были хорошие и великие художники, но они были сильно подавлены или даже уничтожены. Вот почему так сложилось.

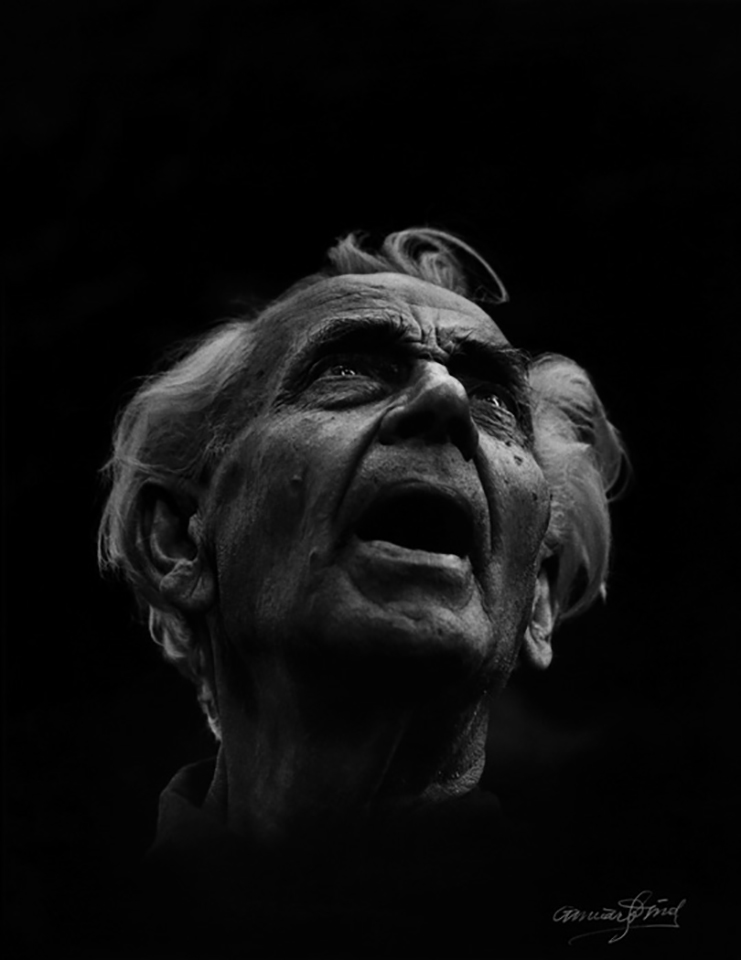

Вашей визитной карточкой считается портрет Эдуарда Смильгиса. А если бы вы могли сейчас выбрать снимок, который лучше всего рассказал о вас как о фотографе, какая бы это была фотография?

В принципе это не портрет. Это, конечно, тот самый Смильгис, но это не портрет — это образ. Точнее, это трагичный конец старого человека. Когда делали документальные буклеты о его театре, тогда было очень сложно мой портрет туда положить. Так и не положили, потому что он абсолютно «выпрыгивал»: он был настолько приземлённый, в отличие от всех фотографий, которые там были: на сцене, во фраке, среди актёров.

Но в другое время я бы выбирал другие работы. Было время, когда я занимался преподавательской работой и был близок к пикториальной фотографии: меня интересовала сама фотография, а не то, что на ней изображено.

У меня была работа «Сидящая у кресла», вот это была бы моя визитная карточка. Она как раз помещена в английскую энциклопедию. Ну, потом что-то ещё менялось. Потом был период «мужчина — женщина». Одно время была даже эротика. Потом, в конце восьмидесятых, мне посчастливилось познакомиться с актрисой Татьяной Ольховской, которая, кстати, из Харькова приехала в Ригу, и с ней связать свою судьбу. Опять всё менялось. Менялось так, что в девяностые годы я начал думать, что надо вообще изменить отношение к фотографии. Думал, что соцреализм как таковой кончился и реальные вещи уже не интересуют меня. У меня появилась серия «Полёт». Это фантасмагорическая идея. Человек всегда мечтал о полёте, и не только мечтал, но и летал, побывал в космосе. Но дело не в этом, а в мечтах человека летать.

Тяжело ли было работать в советское время?

Для меня не тяжело, потому что я работал по собственному убеждению, снимал то, что мне нравилось и как хотелось, а зарабатывал чем-то другим. В принципе, я тоже зарабатывал искусством, но это был небольшой заработок, ниже среднего советского человека. Но всё равно прожил и, в общем, занимался тем, чем сам хотел. Я не касался политических тем, я копался в гуманных проблемах, в сущности человека, его бытия, но больше оторванного от социума. У меня не было на фотографиях советского человека. У меня был просто человек. Когда спрашивали: «Чей психологический портрет у вас?» — я отвечал: «Психологический портрет — это жанр фотографии». Но всё равно человек не понимал, чей это портрет. Я говорю — это не важно. Это женщина, моя первая супруга, она поёт по профессии, но она позирует как человек. И это меня больше интересует, а не то, кто она и чем занимается.

Каково было работать в жанре ню, когда известно, что в СССР секса не было?

Ну, секс был, и он был такой своеобразный. Во-первых, это был секс, который был опечатан, как что-то нехорошее. Но я о своих ню могу сказать, что сексом я в них не занимался. Это то же самое, что я сказал только что про человека. Меня интересовала обнажённость человека в чистом виде, без конкретизирования. Я много снимал на природе. Мои ню связаны с реальной природой и той природой, в которой человек живёт, не определяя конкретно. Если человек идёт купаться, это не значит, что это море, или река, или озеро. Он идёт наслаждаться, быть в природе, быть самим собой. И вот ню как предмет искусства. Я, конечно, поздно спохватился, что надо было обратить внимание на живопись, которая занималась античным изображением, которая изображала библейские, мифологические сказки. Там обнажённое тело использовалось более глубоко. «Рождение Венеры» — это то же самое, что рождение человека, его становление. Работу «Даная» я старался делать под Иосифа и жену Потифара. «Рождение Венеры» я тоже интерпретировал. Я думаю, что в таком контексте это ещё более интересно и шире смотрится, чем просто обнажённое тело женщины или мужчины.

Вы говорили в своих интервью, что документальная фотография не даёт вам выразиться, а постановочная позволяет. Почему? Вы совсем не любите документальную фотографию?

Нет, я всё люблю, что касается фотографии, но мне кажется, что я свои мысли, своё мировоззрение могу высказать именно тогда, когда я сам господин положения. Когда я могу делать так, как я хочу. Ходить на документальной основе и долго и нудно искать отзвуки своих мыслей и своих ощущений — это трата ресурсов. Но документальные фотографии я использовал в своих работах. Я довольно много работал последние годы в военной сфере, и там нужно было только документальной фотографией заниматься. Но тянуть такую стилистику под документальностью — такое я не очень люблю. Это суррогат. Это вроде бы неестественная область искусства.

Когда я выставлялся в Польше в 1975 году, я встретил одного польского автора, который очень хорошо охарактеризовал сущность документальности фотографии. Я постараюсь быстренько рассказать, как это было. Я его не понял, пока не встретился с ним. Было так. Группа фотографов, так называемый польский авангард, собрались вместе и решили делать выставку. Руководитель группы тогда постарался, чтоб они все честно свои творческие работы делали. И когда все принесли свои работы, один пришёл с фотоаппаратом и без работ и спрашивал, где будет выставка. Сказали: «В этом зале». И он пошёл и заснял самые забавные углы: угол, где висит паутина, потом подоконник, ручку от дверей. Детальные куски задокументировал и ушёл. В тот день, когда надо было свои работы вывешивать, он принёс их в натуральную величину. Возле дверей повесил работу, где была изображена ручка от этих дверей. И зрители так смотрели, что было ясно, что они считают это бессмыслицей. То есть он показал, как бессмысленно документировать то, что имеет свою конкретную цель. Если бы он интерпретировал, что двери не открываются без ручки, это была бы совсем другая фотография, но он просто задокументировал эту ручку. Такой примерно мысли я придерживаюсь о документальности. Например, бежала моя соседка мимо забора, засняла дощечки на свой телефон. Я спрашиваю: «Зачем?» Она говорит: «Я пойду сейчас в магазин, покажу, чтоб купить себе тоже такие дощечки». Вот для чего нужна документальная фотография.

Если бы вы не стали фотографом, кем бы вы стали?

Ну, я многое перепробовал. В детстве мне подарили аккордеон, мы играли вместе с братом на сельских балах. Даже сегодня я пою в хоре. Кто его знает — может быть, музыкантом. Потом, когда учился в техникуме электрификации, я писал стихи, увлекался кино, смотрел итальянские фильмы и мечтал быть режиссёром. В 1966 году я снял документальный фильм Hell Moscow по заказу для заграничного телевидения. Потом я работал в театре. Благодаря театру я изучил свет. Я работал в двух театрах мастером по свету, в одном был даже художником по свету — несмотря на то, что я сам участвовал в самодеятельности и играл на сцене Дома культуры. Кем бы я не стал точно, так это порядочным рабочим. Как говорится, ничего не хочется делать — наверное, буду поэтом.

В каком-то интервью вы сказали, что цифра делает фотографа ленивым. Вы по-прежнему считаете, что труд — это только плёночная фотография?

Цифру я снимаю последнее время, потому что стал ленивым. Я даже приобрёл широкоформатную камеру Rolleiflex и с удовольствием бы с этим работал, если бы не был в таком возрасте. Но когда я уже серьёзно задумываюсь, тогда я заряжаю плёнку. Но это очень редко в последнее время. В последнее время я занимаюсь тем, что свои плёнки перегоняю в цифру, а потом — на жёсткий диск.

Вы понимаете современное искусство? За кем из фотографов следите?

Современное искусство, конечно, отличается от предыдущего. Да и всё время искусство менялось. И так должно быть. Но меня немного смущает, что искусство становится непредметным. Больше всего оно живёт в концепции, художник придумывает что-то, а потом это искусство невозможно никак сохранить. В одной передаче по радио я услышал, как спрашивают, где тогда искать этого человека, который уже погиб, который пел и что-то изображал. Но договорились, что надо найти архивы, что искать надо везде, вплоть до мусорных ям. И возник вопрос: искусство — это мусорная яма? Конечно, современное искусство полагается больше на ум, а не на чувства. Там больше надо додумывать, мыслить. А в фотографии, как я вижу, стало наоборот: там вообще не надо думать. Фотография сейчас довольно плоская. Очень редко бывает, когда смотришь на фотографию и она тебя заставляет задуматься. Вот такие у меня странные ощущения. Я не стараюсь быть современным, но я тоже то соляризирую свои работы, то абстракции делаю.

Вас называют знатоком человеческих душ. Как вы считаете, фотограф должен быть психологом? Или ему не обязательно налаживать контакт с объектом съёмки? И вообще, для вас модели — это объекты или это люди в первую очередь?

Ну, я не претендую на знатока человеческих душ. Я думаю, что психология у меня не как у психолога. Я не могу определить болезнь человека по фотографии, его психологическую черту. Но как внешнее, как форма, такое меня, конечно, волнует. Я по полуоткрытому рту своего режиссёра подумал, что это его последний вздох. Но он прожил ещё целый год после этого.

Насчёт моделей. Конечно, в первую очередь модель — это не модель, это человек. Когда снимаю даже обнажённую модель, я стараюсь, чтоб она сама делала позу. Я только чуть-чуть поправляю. Я стараюсь изобразить органически человеческое тело, потому что я считаю, что пантомима актрисы может много рассказать формами своего тела. Если снимаю не модель, а простого человека, я ловлю в нём что-то фотографическое — или это его черты, или походка. Меня волнуют больше другие вопросы, нежели сам человек. Никогда не думаю, что профессия этого человека играет какую-то роль для меня. Если для журналиста, для документалиста это очень важно, для меня это просто форма. Я считаю, что я формалист. Многие фотографы замечают, что у меня нет жизненной правды, что она какая-то придуманная. Но я вижу эти истории замечательных авторов, их работы, я вижу, что я ничем не грешу перед ними.

Вы до сих пор выдумываете новые художественные приёмы?

Конечно. Я один раз выступал на лекции, я продемонстрировал свои приёмы, как я делаю. Ученикам своим я говорю, что важно снимать не что, а как. И вот «как» — это и есть приёмы. Эти приёмы для меня очень близки. Если посмотреть на мои работы, можно заметить, что я не так одинаков, как многие. Мне всегда хотелось сделать что-то по-новому.

Ваши фотографии задают вопросы или скорее отвечают на них?

Они задают и отвечают. Думаю, что не очень-то и задают и не очень-то и отвечают. Я думаю, что очень важно, чтоб зритель был таким же ищущим человеком. Я думаю, что мои работы заставляют зрителя поднимать брови то ли от восторга, то ли от испуга, то ли от непонимания. То есть что-то странное есть в этих работах. Я сам иногда удивляюсь, что так получилось.

Что делать, если не хватает таланта?

Талант — это странная вещь. Но талант можно развить, если зачатки есть. Но большую часть жизни я замечаю, что таланты как раз не развиваются, а деградируют. Пропивают и прокуривают свои таланты. Но если можно пользу принести себе и обществу, то есть смысл подумать. Я помню такой случай: когда набирались молодые актёры для кино, я снимал их портреты. Женщина, которая набирала этот класс новых актёров, одному молодому очень талантливому парню сказала, что не будет брать. Я удивился, почему же она не хочет его брать, он же такой талантливый, такой красивый. Она говорит: «Нет, он более ценный, он должен учиться на критика, потому что критик нам нужнее, чем простой актёр». И так и случилось. Он уехал Москву, это было давно, около 40 лет назад. К сожалению, он недавно умер. Он был очень талантливым человеком, который писал о кино, об искусстве, о театре. Значит, талант надо регулировать и повернуть, куда надо. Если бы меня направили родители, как Моцарта усадили за рояль, может быть, и вышло что-то более серьёзное.

Как к вам приходят образы?

Это очень важный вопрос. Важно, чтоб эти образы приходили. Если смотришь на обыкновенную собаку, которая бежит по дороге, вместе с собакой бежит образ. Этот образ сочетается с моим забором, с вороной, которая пролетает мимо неё. Образ приходит тогда, когда есть внутреннее состояние задуматься над этой собакой. Собака сама по себе, но я как творец тоже сам по себе. Этот образ только в намёках, в запахах, в явлениях ветра. Очень часто то, что ты видишь, не изображает этот образ, это совсем другое. Иногда я анализирую и рассказываю: если ты делал так, у тебя вышел образ того, что ты делал. Но если ты вдруг споткнулся, тогда у тебя получился другой образ. Случай — это тоже интересное дело. Сам случай по себе уже заявляет на образ. Очень много раз именно благодаря случаю и образуются эти образы. Яркие случайности, даже очень реальные и прагматические вещи становятся образами. Образами становятся очень коренные и поворотные моменты, как образ войны – это снимок Бальтерманца, где старухи на поле битвы высматривают трупы. Так что сложно объяснить, как конкретно приходят образы. Когда образы приходят, иногда есть тяга фотографировать, а иногда есть тяга просто наслаждаться. Один художник сказал, что он сейчас наслаждается образами. Это тоже, наверно, очень хорошее время. Я думаю, что Мюнхгаузен, когда рассказывал свои небылицы, он наслаждался этим.