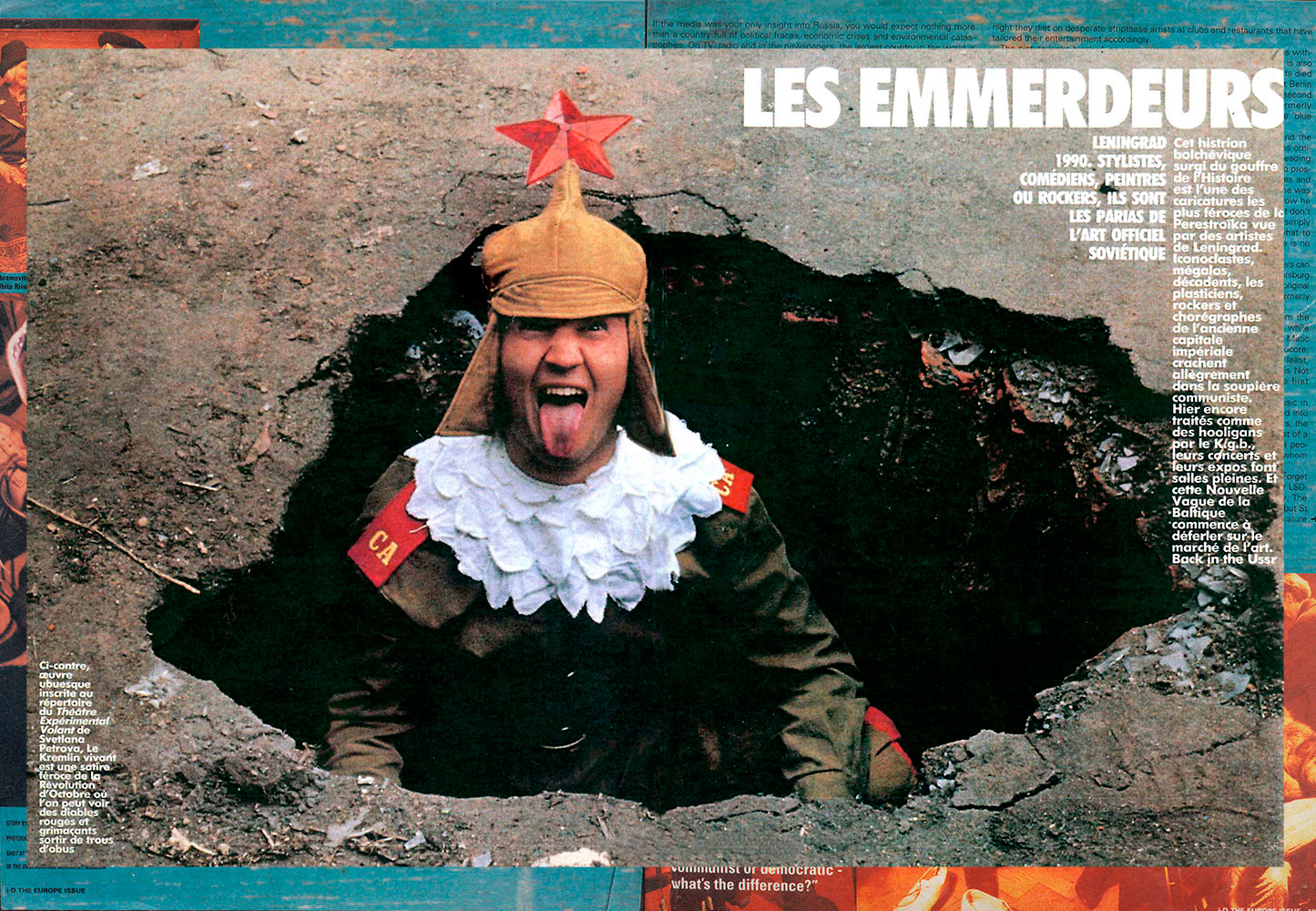

Такая разная Асса: Радикальная мода перестроечных времен

Художник-график, архивист, куратор субкультурных проектов kompost.ru и soviethooligans.ru. Курировал выставки в России, Хорватии, Латвии, Бельгии, Голландии. Сейчас готовит к изданию монографию «Перестройка моды» о субкультурах 1980-х и 1990-х.

— Термин «альтернативная мода» впервые появился на страницах польского журнала «Młodość» в 1988 году. Альтернативная мода возникла внезапно и балансировала на грани перформанса и дизайнерского шоу. Новые модельеры отвоевали собственное пространство на рок-сцене, в сквотах и на официальных подиумах.

Во всем мире формировалось первое поколение дизайнеров, которые вынесли формат модных показов на новый уровень: Жан-Поль Готье и Тьерри Мюглер стали делать шоу про нечто большее, чем просто одежда. И в их модной повестке дня стояли кириллица и советский символизм — Советский Союз времен перестройки с его неформальными трендсеттерами стал моден.

Модели братьев Полушкиных, 1996 год. Фото Глеба Косорукова

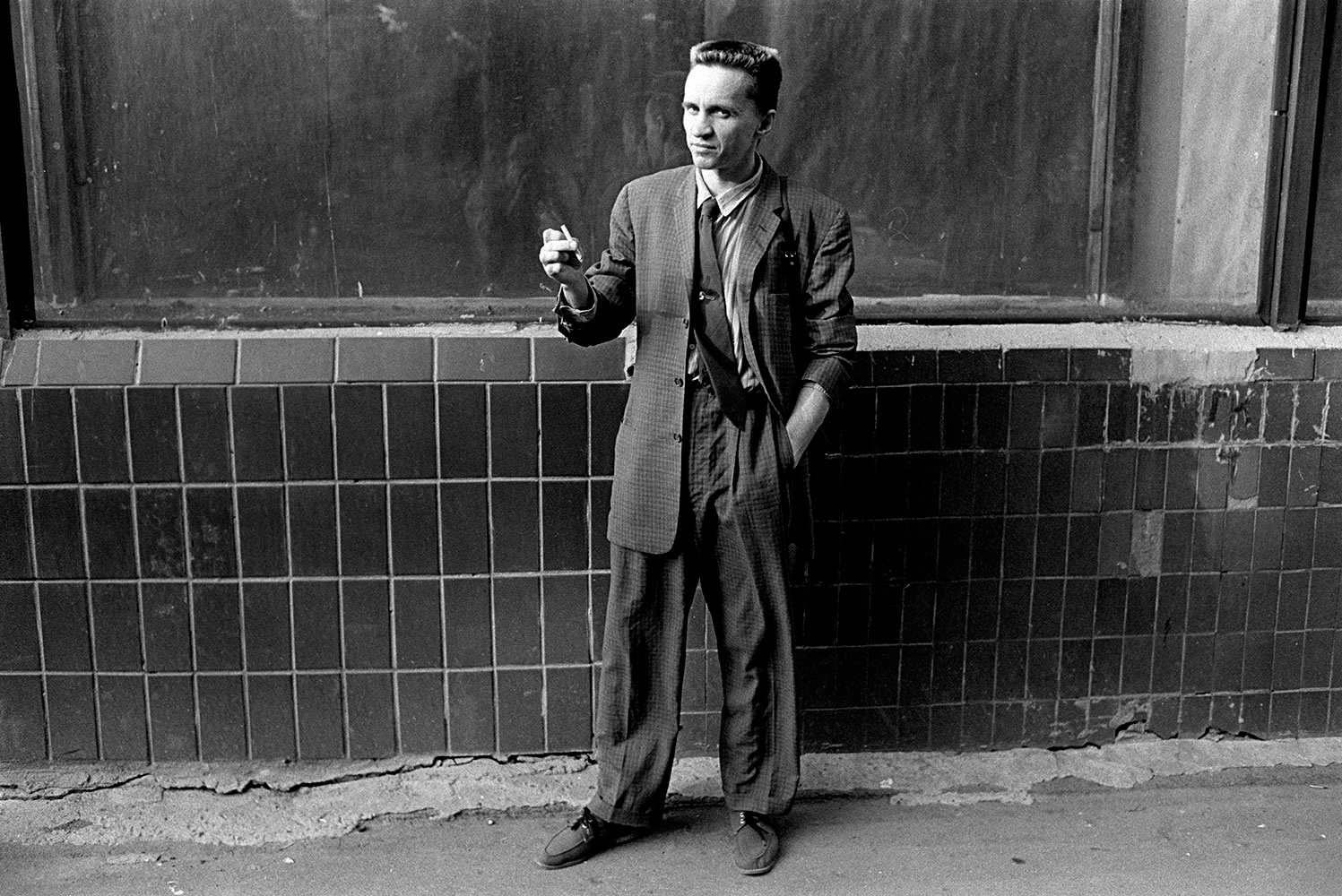

Гарри и Николай Филатовы, 1989 год. Фото Евгения Волкова

За железным занавесом отношение к представителям субкультур постепенно менялось — от откровенно негативного к ироничному и заинтересованному. Хотя модников с их вызывающим дресс-кодом обычные советские граждане еще долго воспринимали приблизительно так же, как инопланетян.

Самодеятельность в области моды активно процветала и в студенческой среде 1980-х. Из студенческой художественной вольницы в основном и вышли новые, альтернативные дизайнеры. Часть из них ориентировалась на художников-авангардистов 1920-х, не принимая в расчет реальную моду и сооружая архитектурные конструкции из нетрадиционных материалов вроде целлофана и поролона. При этом многие модельеры были достаточно образованными в плане дизайна и пошива, способными не только генерировать новые идеи, но и профессионально воплощать их технически. С приходом перестройки перемены коснулись и официальной моды, но роль ледокола общественного вкуса и сознания выпала юным бунтарям от рок-н-ролла и альтернативной моды.

Первый всплеск новомодного движения возник на так называемых парадах «Ассы» — андеграундного движения. Оно появилось в Петербурге и вскоре вылилось сразу в несколько проектов, известных в настоящий момент как «советский ньювейв», «Red Wave» и «Асса». «Ассой» называлась не только галерея в квартире Тимура Новикова, где проходили выставки и импровизированные показы мод, но и массовые хеппенинги на выступлениях «Популярной механики» Сергея Курехина.

В рок-н-ролльных

общее произведение искусства

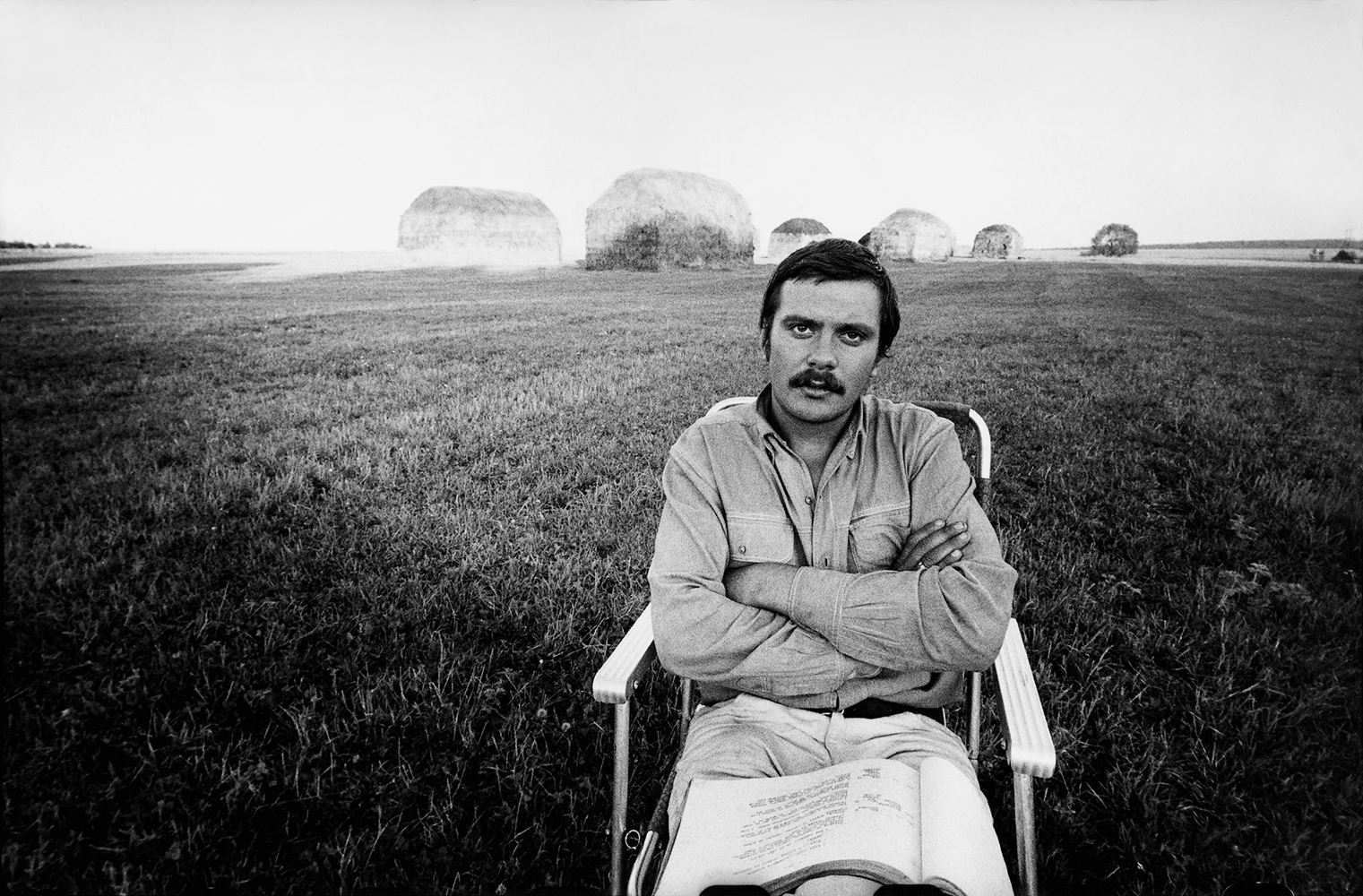

Гарри Асса, 1987 год. Фото Осы Кари Франк

Гарик привез традицию асса-парадов с собой в Москву, и ее поддержали московские художники и субкультурные модники. Позднее эта модная история, в которой было больше лозунгов и пропаганды, чем самих костюмов, достигла апогея в виде одноименного фильма. Кроме того, она разделилась на множество отдельных проектов и групп, собрав вокруг себя не только рядовых модников, но и художников, дизайнеров и режиссеров кино.

Очередь на премьеру фильма «Асса» в Доме культуры Московского электролампового завода, 1988 год. Фото Виктора Грицюка

Движение альтернативной моды развивалось стихийно, в духе времени: рушился на глазах старый мир и во вселенском хаосе появлялся новый. Опьяненные воздухом свободы художники делали скорее искусство, чем моду, и творили без оглядки на западные бренды. Выросшая, как дикий цветок, в сквотах и на улицах, альтернативная мода разрушала образ «советского человека», иронизировала по поводу всех святынь государства. Вместе с рок-музыкой, визуальным и перформативным искусством альтернативная мода была частью культуры андеграунда.

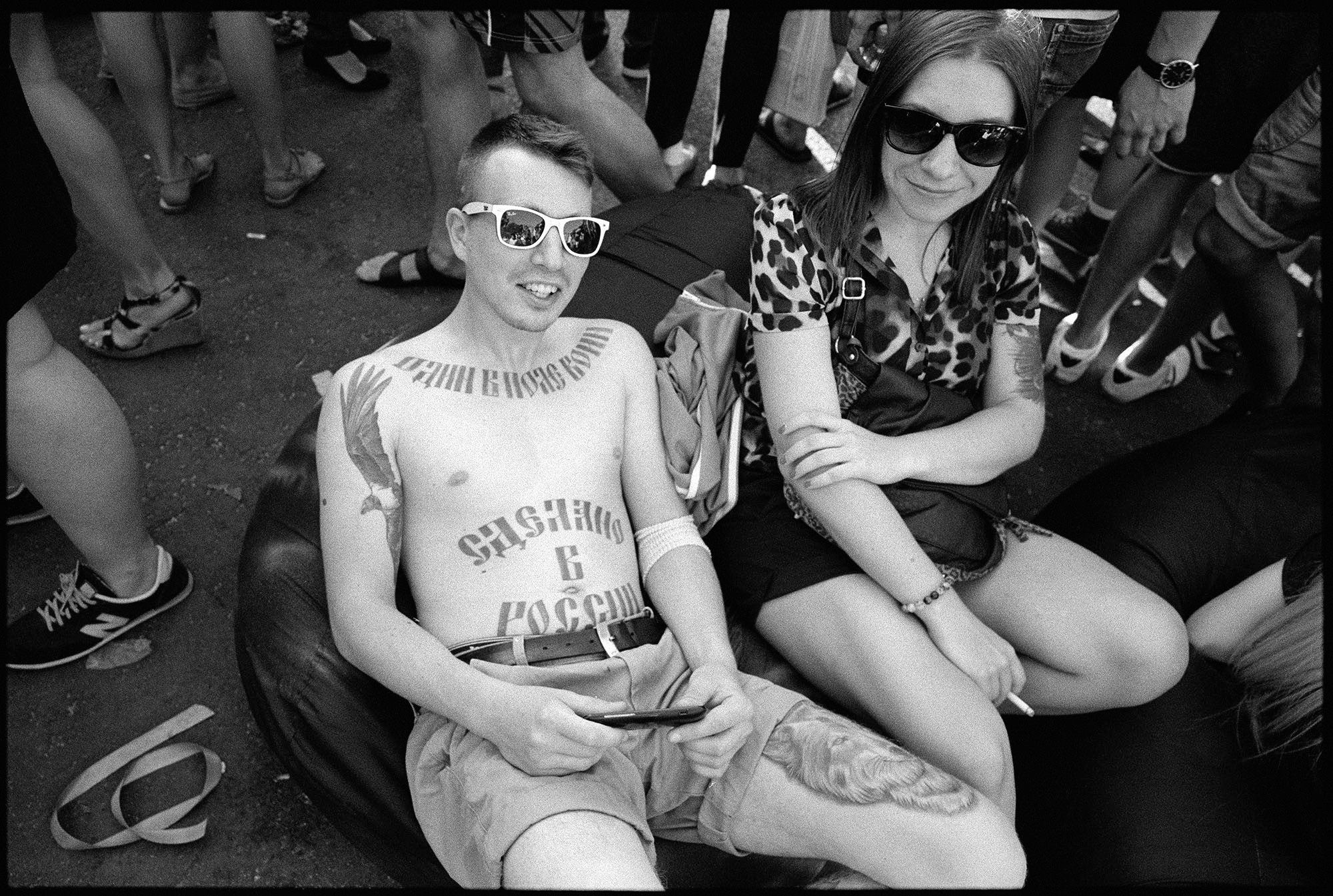

Молодые модельеры работали со стилями панк и ньювейв, вводили модную тему соц-арта через военную форму, обращались к русскому стилю и даже к русскому авангарду.

Студентка Московского архитектурного института Елена Худякова, начав с реконструкции костюмов Надежды Ламановой и Варвары Степановой, стала адаптировать функциональную одежду под современные реалии. Худякова одной из первых коснулась запретного на тот момент плода — интерпретации сталинского неоклассицизма, государственной атрибутики и армейской формы. После дизайнер Катя Мосина-Микульская прославилась гламурным вариантом военного стиля, превращая дореволюционные солдатские гимнастерки с Тишинки в коктейльные наряды. Из красного знамени шились юбки, фалдами напоминавшие портьеры в советских колонных залах. Шапка-пирожок силой дизайнерской мысли превращалась в бюстгальтер.

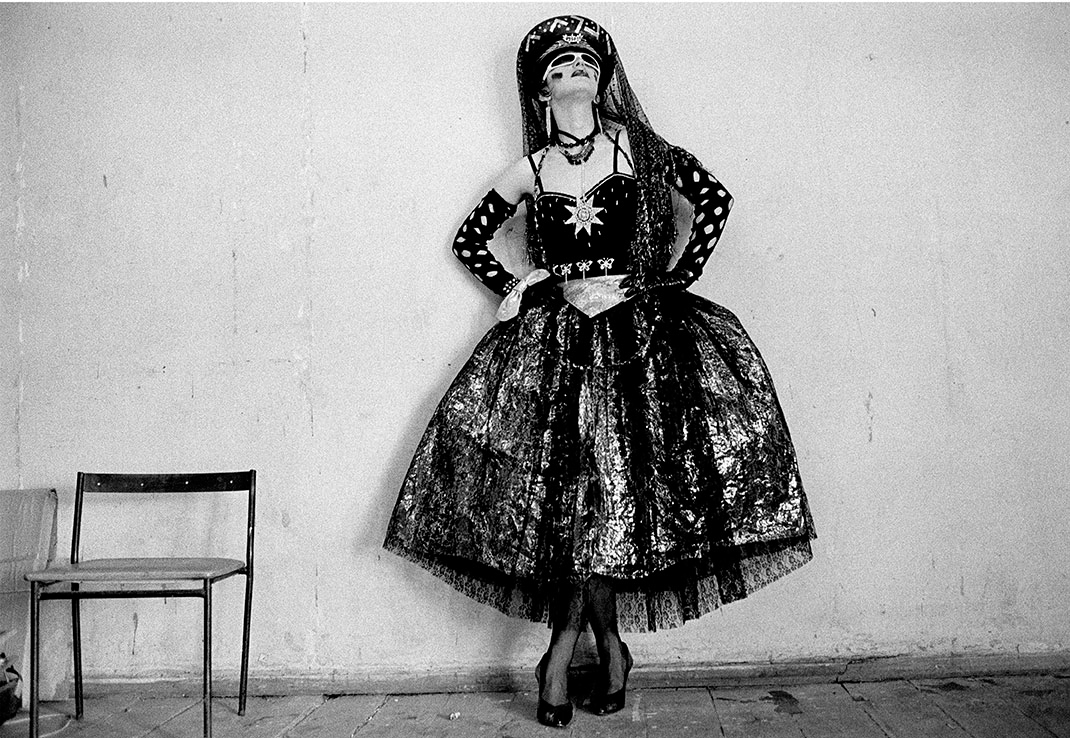

Одной из ярких звезд альтернативной моды 1980-х стала Катя Филиппова. Ее эстетический канон был построен на сочетании русского стиля с панком и милитари, что в целом можно назвать «русской готикой». Сама Катя нарекла свой стиль «царизмом». Ее царицы — это панк-царицы в изгнании. Сама же Катя Филиппова царила на российских подиумах вплоть до конца 1990-х.

Катя Филиппова, 1987 год. Фото Осы Кари Франк

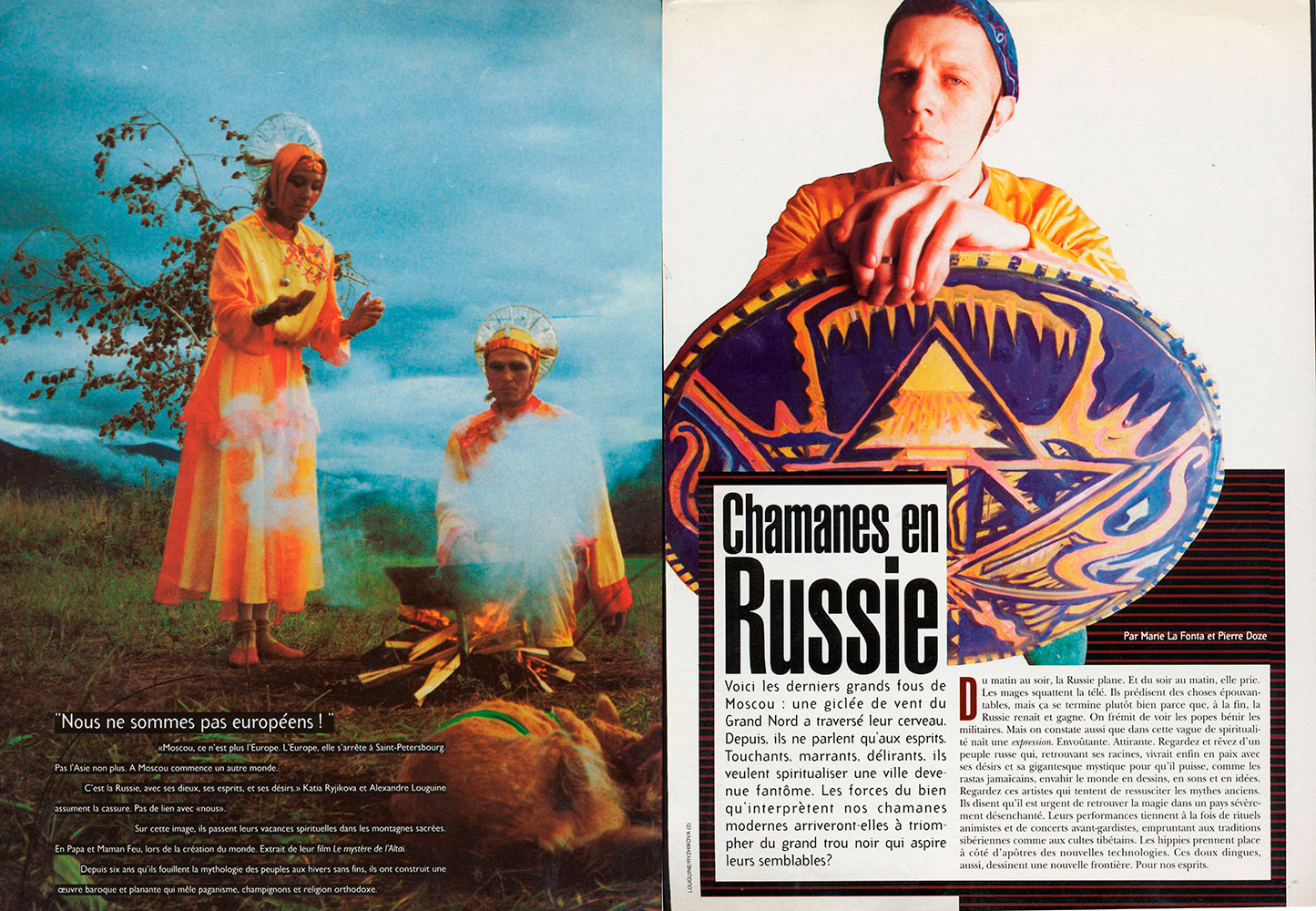

Для художников 1980-е стали периодом перехода от индивидуальных стратегий к коллективным и групповым. В андеграунде появились арт-группировки, объединенные общей эстетикой и целью пробить брешь в застойном социокультурном пласте. «Мухоморы», «Чемпионы мира», «Новые и дикие», «Театр Театр», «Детский сад», «Митьки», «Медгерменевты», «Север» — вот неполный список групп, представлявших «новую волну» перестроечного искусства.

Доминирующую роль в этом арт-процессе во второй половине 1980-х стали играть «Новые художники» с Тимуром Новиковым, организовавшим в 1983 году галерею «Асса». Часть «новых» при этом являлась основным составом группы «Кино» и «Новых композиторов», часть впоследствии стала еще одной арт-группой «Инженеры искусств». Ограничения, которые наложила власть, только способствовали объединению художественных, музыкальных и модных кругов и стимулировали мультидисциплинарные практики. Художник-ньювейвер рисовал, конструировал, музицировал, снимал кино и делал анимацию, и все это — в условиях минимального комфорта и организованности жизни. Музыканты, вошедшие в «новую волну» советской рок-музыки, охотно пускали на сцену друзей-художников, поэтов и перформеров. Подобные шоу стали визитной карточкой того, что в музыкальном мире с подачи Джоанны Стингрей известно как «красная волна» — «Red Wave» и было издано в одноименном виниловом альбоме.

Костюмы Светланы Петровой (театр L.E.M.) из коллекции «От политики до эротики», 1990 год. Фото Андрея Рейзера

«Все на старт», 1987 год. Фото Сергея Борисова

«Все на старт», 1987 год. Фото Сергея Борисова

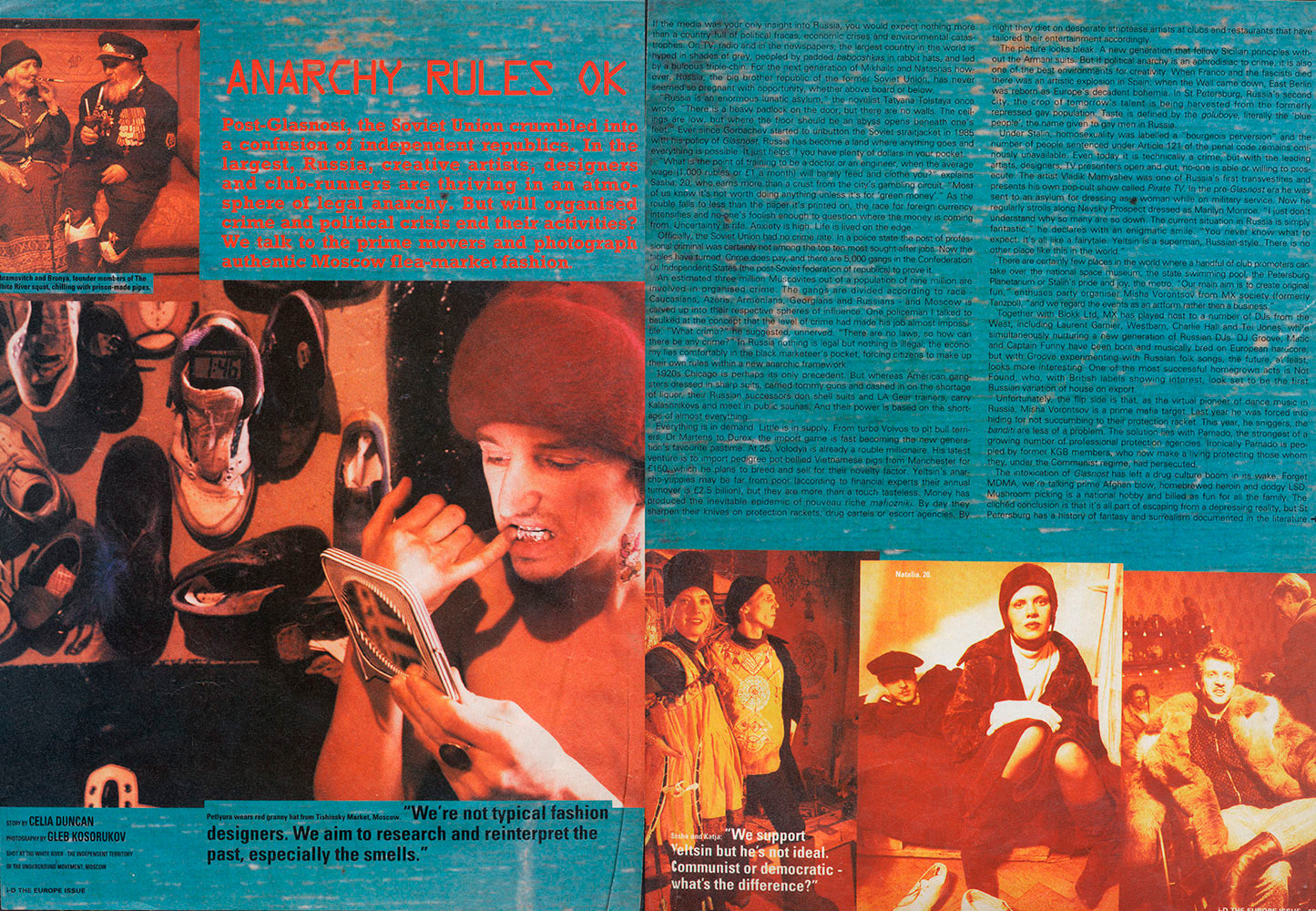

С распадом СССР и наступлением 1990-х изменилась парадигма альтернативной моды. Если в 1980-е она противопоставляла себя замшелому стилю советской официальной моды, то после разрушения государственных институтов новые условия диктовали поиск иной мишени. Дизайнеры 1990-х направляли свою энергию на противостояние китайскому ширпотребу, постсоветскому кооперативному китчу и первым проблескам гламура. Агрессивную рок-стилистику сменила эстетика декаданса и рейв-культуры. Сквоты и клубы стали ареной показов новой моды, в которой проявились и винтажная линия, и «кислотная», пришедшая вместе с рейвами. Ренессанс винтажной моды обогатил клубную и сквоттерскую культуру новыми персонажами, одетыми в стиле советского наива: помимо предметов советского шика большим спросом пользовались советские детские вещи — шапочки, варежки.

В конце 1980-х сложился дуэт «Ла-Ре» (Лариса Лазарева и Регина Козырева), продолживший футуристическую линию альтернативы. Несмотря на использование в костюмах необычных материалов — чашечек от купальников или опилок ДСП, дуэт тяготел к утонченности и женственности форм. Он принимал участие в многочисленных показах — на фестивалях мод, клубных сценах, подмостках Петровского бульвара — и прекратил существование в конце 1990-х.

В истории альтернативной моды 1990-х вместе с клубами и сквотами появились новые имена: Ольга Солдатова, Маша Цигаль, Катя Леанович, Светлана Тегин, братья Полушкины и другие.

0013. Модель дуэта «Ла-Ре», 1993 год. Фото Юрия Козырева

0010. Показ Пако Рабана в Риге, 1993 год. Фото Глеба Косорукова

Андрей Бартенев влился в альтернативное модное движение уже на излете 1980-х. Как и Гоша Острецов, Бартенев не занимался модой как таковой, а работал в жанре костюмированного перформанса. Вдохновившись выставкой удивительных конструкций Жана Тэнгли, он создал свой тип костюма-объекта. После успеха первого спектакля Бартенев принял участие в Ассамблее неукрощенной моды в Риге в 1992 году с постановкой «Ботанический балет». Она произвела настоящий фурор, а Андрей влился в историю «о моде до прихода моды». Историю наивную, некоммерческую и фантомную, ведь уже в 1990-х альтернативные дизайнеры, пытавшиеся создавать носибельную одежду и аксессуары, столкнулись с той же проблемой, что и советские модельеры. А именно — с невозможностью воплотить в жизнь свои модели, требующие технического мастерства и современных технологий в отечественном производстве. Тем не менее рукодельные мимолетные образы были активно востребованы в новых российских изданиях, претендующих на трендсеттерство в клубной и молодежной среде, таких как «Птюч» и «Ом».