Раскрашенная Япония

Фотография эпохи Мэйдзи (1868—1912) — крайне интересное явление: в это время фотография использует приемы традиционных японских видов искусства, в частности гравюры на дереве — укиё-э.

Гравюры и фотографии чаще всего служили сувенирами для туристов. Снимки продавали в виде отдельных отпечатков, открыток или стеклянных диапозитивов для проекционного фонаря, но чаще всего объединяли в альбомы. Они имели лаковые, расписные или инкрустированные обложки, могли быть большого (примерно с обычный печатный лист) или меньшего формата; фотографии наклеивали на картонные листы с обеих сторон и перекладывали папиросной бумагой или калькой. Каждый снимок мог быть подписан от руки на листе, но чаще подписи размещали на негативе и печатали вместе с фотографией.

О самых интересных раскрашенных снимках из коллекции Мультимедиа Арт Музея в Москве (МАММ) рассказывает искусствовед и хранитель музея Игорь Волков.

Вид на гору Фудзи c озера Аси в районе Хаконэ. Неизвестный автор, 1880—1890-е. Альбуминовый отпечаток, раскраска. 20 x 26,5 сантиметра. Из собрания МАММ

Когда говоришь о Японии, в памяти сразу всплывает гора Фудзи — одна из основных достопримечательностей страны и синтоистская святыня. В гравюре каноническим стал образ, созданный Кацусикой Хокусаем в серии «36 видов Фудзи» (начало 1830-х годов): все последующие изображения горы так или иначе отсылали зрителя к этой прославленной серии.

Этот вид вполне можно назвать «открыточным»: справа и слева от горы видны лучи закатного солнца — с помощью ручной раскраски можно было менять время суток и время года на фотографии. Слева виднеется роща знаменитого синтоистского святилища Хаконэ Гонгэн.

Порт Моги, Нагасаки. Неизвестный автор, 1880—1890-е. Альбуминовый отпечаток, раскраска. 20 x 26,5 сантиметра. Из собрания МАММ

Здесь особенно интересна композиция, где соединены очень близкий и очень дальний планы — такое совмещение делает пространство плоскостным. Плоскостное пространство с разными планами через японскую гравюру перешло в работы художников-постимпрессионистов, потом стало использоваться в символизме и модерне на рубеже XIX и XX веков и оттуда попало в пикториальную (ориентирующуюся на живопись) фотографию.

Скала Эбоси у острова Эносима. Неизвестный автор, 1880—1890-е. Альбуминовый отпечаток, раскраска. 20 x 26,5 сантиметра. Из собрания МАММ

Небольшой остров в заливе Сагами с древних времен был местом паломничества японцев. В эпоху Мэйдзи англичанин итальянского происхождения Феличе Беато (1832—1909) запечатлел его на множестве снимков и рекомендовал его иностранным путешественникам и простолюдинам. Он назвал его «островом картин».

Подобные изображения могли стать источником вдохновения для художников-импрессионистов, которые писали пейзажи с живописными скалами на французском побережье.

Сад Сатакэ (Хотта) в Мукодзиме, Токио. Тамамура Кодзабуро (?), Огава Кадзумаса (?), 1880—1887. Альбуминовый отпечаток, раскраска. 20 x 25,5 сантиметра. Из собрания МАММ

Известно огромное количество копий этого снимка, который приписывают разным авторам: Адальфо Фарсари, Огаве Кадзумасе, Тамамуре Кодзабуро и Судзуки Синити II. Можно предположить, что фотография стала такой популярной благодаря образу японского сада каюсики — «сада для прогулок» со сложной закольцованной системой дорожек вокруг пруда. Сад семьи Хотта, феодалов из клана Сакуры, считался одним из лучших в Токио. Он принадлежал ей с 1868 по 1887 год. Возможно, люди, позирующие на фото, и есть представители этой семьи.

Игра в жмурки в парке Ногэяма, Йокогама. Кусакабэ Кимбэй (?), 1880—1890-е. Альбуминовый отпечаток, раскраска. 20 x 26,5 сантиметра. Из собрания МАММ

На этом постановочном фото люди, играющие в жмурки, кажутся застывшими в неестественных позах, но сам снимок стал прекрасным поводом показать туристам колоритные особенности японской культуры — женские наряды и цветение сакуры. Сценка разыгрывается в одном из мест, выделенных для любования цветением: с эпохи Эдо (1603—1868) в период цветения сакуры выделяли специальные места, где можно было удобно устроиться и насладиться окружающими видами, а также выпить и потанцевать.

Бронзовая статуя лошади во дворе синтоистского храма Сува, Нагасаки. Тамамура Кодзабуро, 1883—1897. Альбуминовый отпечаток, раскраска. 19,7 x 24,4 сантиметра. Из собрания МАММ

Несмотря на важные нововведения в фотографии, в последней четверти XIX века выдержка на открытом воздухе в пасмурный день могла достигать нескольких десятков секунд, а то и минуты. Поэтому неудивительно, что у мальчика на снимке, как будто непринужденно сидящего на постаменте бронзовой статуи лошади, смазаны голова и ноги: видимо, он пошевелился. Но, похоже, фотограф не посчитал это дефектом — наоборот, именно это придает изображению особую живость. А то, что считалось ошибкой в XIX веке, в XX станет художественным приемом.

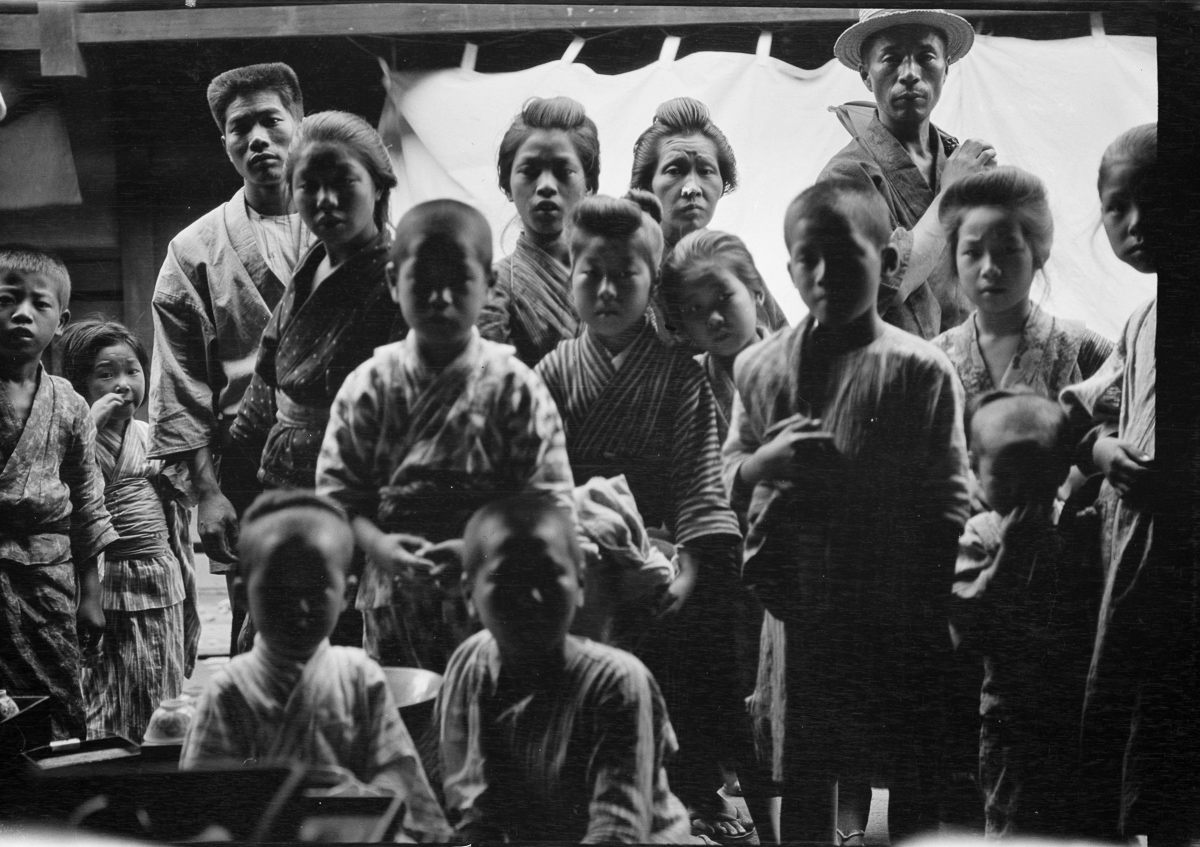

Преступники. Усуи Сюдзабуро, 1880-е. Альбуминовый отпечаток, раскраска. 15,3 x 20,5 сантиметра. Из собрания МАММ

На этом студийном фото изображена сцена со связанными заключенными преступниками или пленными. Здесь особенно заметно угасание изображения и пожелтение бумаги. А раскраска, наоборот, не бросается в глаза. Можно сказать, что для японской фотографии эпохи Мэйдзи характерна довольно деликатная раскраска, особенно если сравнивать с Европой или Россией, где часто за обильной раскраской невозможно увидеть фотографическую основу изображения.

Из искусства художественного связывания ходзёдзюцу в середине XX века родилось искусство эротического связывания сибари, известное, в частности, по работам японского фотографа Нобуёси Араки.

Девушки, рассматривающие альбом. Неизвестный автор, 1880—1890-е. Альбуминовый отпечаток, раскраска. 22 x 27,7 сантиметра. Из собрания МАММ

На этом изображении — ателье жарким летним вечером, когда японки могли отдыхать полуобнаженными. Они разглядывают один из фотографических альбомов — довольно редкий случай фотографии, которая показывает, как могли распространяться подобные снимки в эпоху своего создания.

Японка в европейском костюме. Усуи Сюдзабуро, 1880-е. Альбуминовый отпечаток, раскраска. 21,3 x 15 сантиметров. Из собрания МАММ

Русские путешественники того времени сравнивали эпоху императора-реформатора Муцухито с петровскими временами в России. В этот период Япония после долгой изоляции стала ориентироваться на западную культуру. В частности, японцы начали носить европейские костюмы, что говорило о приобщении к цивилизованному миру. Однако японские женщины не спешили отказываться от традиционной одежды.

17 января 1887 года императрица Харуко выступила с призывом «освоения европейской одежды», хотя давалось ей это с большим трудом (император переоделся в европейский костюм значительно раньше). За ней последовали и остальные.

«Смеющаяся гейша» Токимацу. Тамамура Кодзабуро (?), 1890-е. Альбуминовый отпечаток, раскраска. 14 x 9 сантиметров. Из собрания МАММ

В западной традиции студийного фотопортрета XIX века редко можно встретить проявление эмоций. В портрете не допускалось ничего мимолетного или случайного, искажающего облик заказчика, а проявление эмоций считалось именно таковым.

Исключение составляли представители «фривольных» профессий — например, актеры. На фото изображена популярная модель того времени Токимацу. Она прославилась тем, что на всех своих снимках непринужденно улыбается. Впоследствии ее стали называть «смеющейся гейшей». Здесь она одета в летнее распахнутое кимоно и держит в руках веер.

Театрализованная сцена сэппуку — ритуального самоубийства самурая путем вспарывания живота. Адольфо Фарсари (?), 1880—1890-е. Альбуминовый отпечаток, раскраска. 20 x 26,5 сантиметра. Из собрания МАММ

Знаменитый кадр, приписываемый разным авторам, изображает театрализованную сцену ритуального самоубийства самурая. В белых траурных одеждах — самурай, вонзивший себе в живот меч; едва видны нарисованные брызги крови. За его спиной стоит помощник, кайсякунин, — ему предстоит одним ударом отсечь голову обреченного, чтобы избавить его от мучений. Слева другой самурай склонился в глубоком почтении; справа сидят два свидетеля в официальных одеждах, с двумя мечами за поясом и веером в руках. Нарочитый театральный грим и стерильная атмосфера ателье говорят о том, что сцена была разыграна специально для фотографирования.

Выставку «Старинная японская фотография и гравюра» можно посмотреть в Мультимедиа Арт Музее в Москве до 30 июля.