Он снимал цесаревичей

Несостоявшийся дипломат

Сергей Левицкий был внебрачным сыном Льва Алексеевича Яковлева — представителя одного из старейших русских дворянских родов, дипломата, сенатора и действительного тайного советника. Лев Алексеевич никогда не был женат, но успел завести четверых детей, которые хоть и не носили его фамилию, тем не менее жили в его доме в статусе «воспитанников». (Похоже, у Яковлевых это было чем-то вроде семейной традиции: родной брат сенатора, Иван Алексеевич, растил внебрачного сына Александра, которому сам придумал фамилию — Герцен.)

Лев Алексеевич позаботился о том, чтобы «воспитанники» получили блестящее образование и ни в чем не нуждались. Так что в 1839 году 20-летний Сергей Левицкий, только что окончивший юридический факультет Московского университета, не без протекции отца получил престижную должность в канцелярии министра внутренних дел. В том же году была изобретена фотография, и молодой человек начинает изучать этот процесс — сначала в качестве хобби.

Император Александр II и императрица Мария Александровна

Императрица Мария Александровна

А в 1844 году во время командировки на Кавказ Левицкий знакомится с Юлием Фрицше — известным химиком, первым в России человеком, получившим собственные фотографические изображения и представившим в Академии наук доклад на эту тему. Под руководством Фрицше Левицкий делает свои первые дагеротипные снимки — виды Пятигорска, Кисловодска и окрестных гор. Занятие настолько увлекло его, что он решительно подает в отставку и уезжает в Европу изучать фотоискусство. В Париже он знакомится с Луи Дагером, наблюдает за опытами цветной фотографии Ньепса де Сент-Виктора, учится у известных фотографов своего времени, записывается на лекции по физике и химии в Сорбонне.

Папарацци для Гоголя

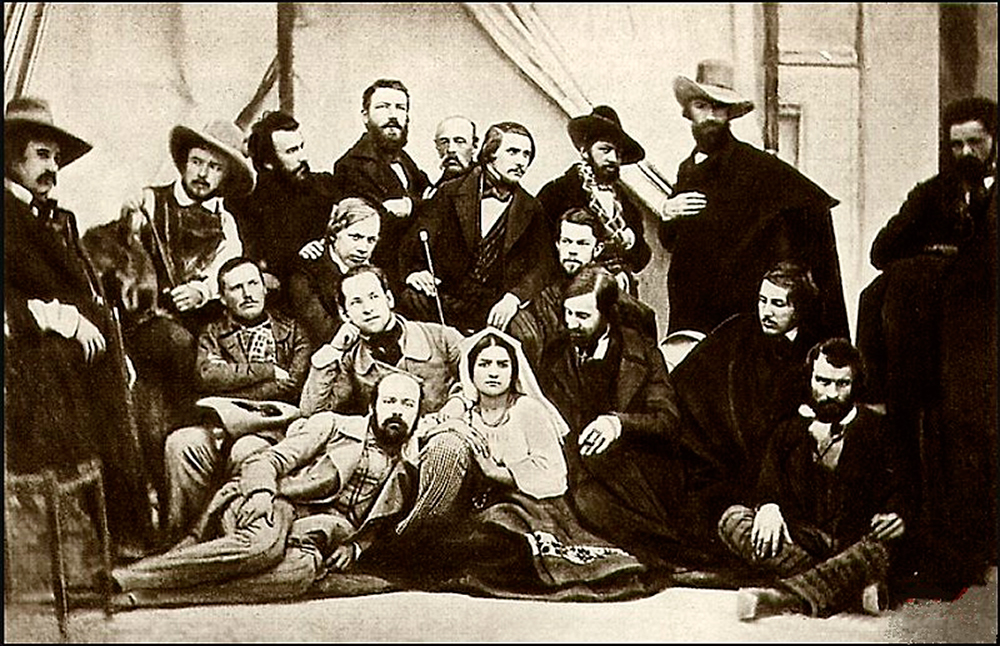

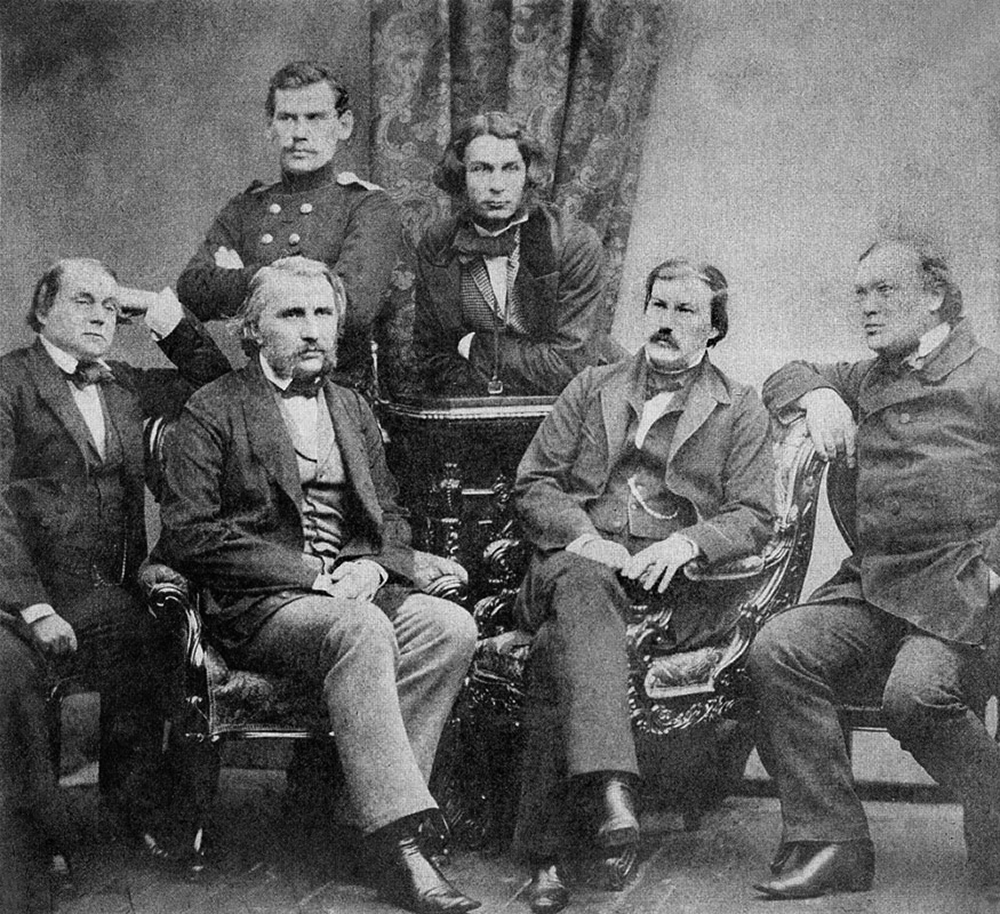

Первую из своих самых знаменитых фотографий Левицкий сделал в Риме, где тогда была целая «русская колония» художников, скульпторов и архитекторов. Приехав в Рим, Левицкий быстро сдружился с ними и однажды снял групповой портрет всей компании — портрет, в центре которого был сам Гоголь. Гоголь, который всю жизнь ненавидел фотографироваться и при любых попытках сделать снимок отворачивался или закрывал лицо цилиндром! Неизвестно, почему в тот раз он сделал исключение, но факт остается фактом: снимок Левицкого — единственная дошедшая до нас фотография писателя. Впоследствии это изображение увеличили и растиражировали в виде «одиночного» портрета, и именно на него ориентировался Репин при работе над живописными портретами Гоголя.

Николай Гоголь в группе русских художников в Риме, 1845 год. Среди изображенных — архитекторы Федор Эппингер, Карл Бейне, Павел Нотбек, Ипполит Монигетти, скульпторы Петр Ставассер, Николай Рамазанов, Михаил Шурупов, живописцы Пимен Орлов, Аполлон Мокрицкий, Михаил Михайлов, Василий Штернберг

Портрет Николая Гоголя, выкадрованный из группового дагеротипа Сергея Левицкого 1845 года

Федор Тютчев в Париже, 1865 год

Левицкий не раз пытался уговорить Гоголя попозировать ему отдельно, но тот и слышать об этом не хотел. Фотограф признавался, что однажды даже попытался снять писателя тайком, когда тот задремал после обеда в доме графа Чернышева-Кругликова. «Он ужасно рассердился и настоятельно требовал, чтобы я стер пластинку, — вспоминал Левицкий, — но ею завладела графиня, и я с тех пор даже не видел ее».

Между Петербургом и Парижем

Изучив все, что на тот момент было известно о фотографии, Левицкий начинает собственные изыскания. В 1847 году по его рисункам была сконструирована камера с мехами, позволявшая делать изображения разного формата. В 1849-м его дагеротипы получили золотую медаль на промышленной выставке в Париже. Но самого Левицкого в Париже тогда уже не было: годом ранее во Франции началась революция, и он предпочел вернуться на родину.

В 1849-м фотограф открывает на Невском проспекте «Дагеротипное заведение Сергея Левицкого» (позже он перейдет на мокроколлодионный процесс и переименует ателье в «Светопись Левицкого»). Место пользуется огромной популярностью. Левицкому позируют Тургенев, Григорович, Толстой, Островский, Гончаров. Его клиентами становятся члены царской семьи.

Иван Гончаров, Иван Тургенев, Лев Толстой, Дмитрий Григорович, Александр Дружинин и Александр Островский

В 1858 году Левицкий неожиданно возвращается во Францию, где тоже открывает фотостудию. «Сергей Львович, владеющий ныне в Париже лучшим фотографическим заведением, вполне артистическим, завален и там работою, — писал о нем журнал „Фотограф“. — В этом заведении приготовляется ежедневно до 1 500 карточек, и все же далеко не все заказы удовлетворяются».

А в 1865-м, как мы узнаем из того же журнала «Фотограф», Левицкий опять обосновывается в Петербурге — на этот раз навсегда. «С. Л. Левицкий в Петербурге — вот новость, недавно наделавшая много шума в здешнем фотографическом мире. Г. Левицкий действительно приехал, окончательно оставив Париж, где заслужил такую огромную известность, приобрел здесь дом (между Полицейским и Певческим мостами, по набережной Мойки, на углу Волынского переулка) и устраивает здесь великолепный павильон с особым отделением для увеличения портретов; отведено также место для снимания желающих на лошадях, в экипаже и пр.».

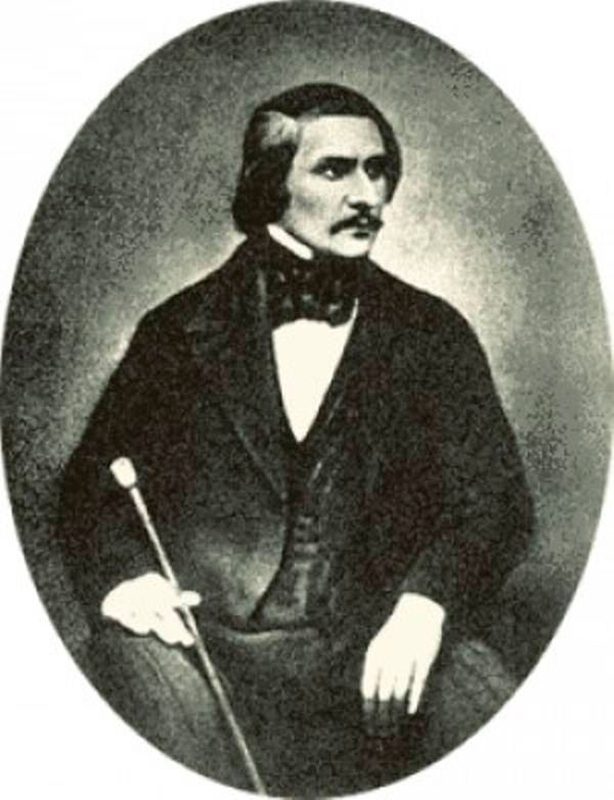

Александр Герцен

Он постоянно экспериментирует: осваивает ретушь, с помощью которой исправляет дефекты негативов; придумывает забавные коллажи, на которых герой «раздваивается»: к примеру, играет на пианино и слушает свою игру или сам себе пожимает руку. Самый известный из таких коллажей — «Герцен против Герцена», где кузен фотографа ведет драматичный спор со своей копией. Эти двойные портреты требовали проворства и от модели, и от фотографа: надо было успеть переодеться, поменять позу и сделать второй снимок на пластину, пока раствор на ней не успел высохнуть.

Во времена, когда фотографы снимали только при дневном свете (а в Петербурге это фактически означало вынужденный отпуск с ноября по март), Левицкий на протяжении многих лет пытался найти способ фотографировать при электрическом освещении. Нетривиальная задача, учитывая уровень тогдашних осветительных приборов! «Милостивый государь, Дмитрий Иванович! — делился он своими неудачами с Менделеевым, с которым состоял в переписке. — Несмотря на полную готовность и самое искреннее желание исполнить трудную задачу, я пришел к убеждению, что мы затеяли дело почти невыполнимое, по крайней мере, настолько, чтобы удовлетворить требованиям качества. При освещении свечами Яблочкова с расстояния восьми аршин короткофокусный объектив едва освещает полпластинки. Нужно держать от 75 до 120 секунд и сильное напряжение искр, но и при этом отчетливо выходит только центр». Однако Левицкий не оставлял попыток и в конце концов добился своего.

Личный фотограф Романовых

В 1864 году Левицкого впервые приглашают в резиденцию Наполеона III, где он делает целую фотосессию с участием императора и членов его семьи: отдельно и группами, стоя и сидя, верхом и в экипажах… Снимки так понравились, что он становится придворным фотографом французского императора. А потом и русского.

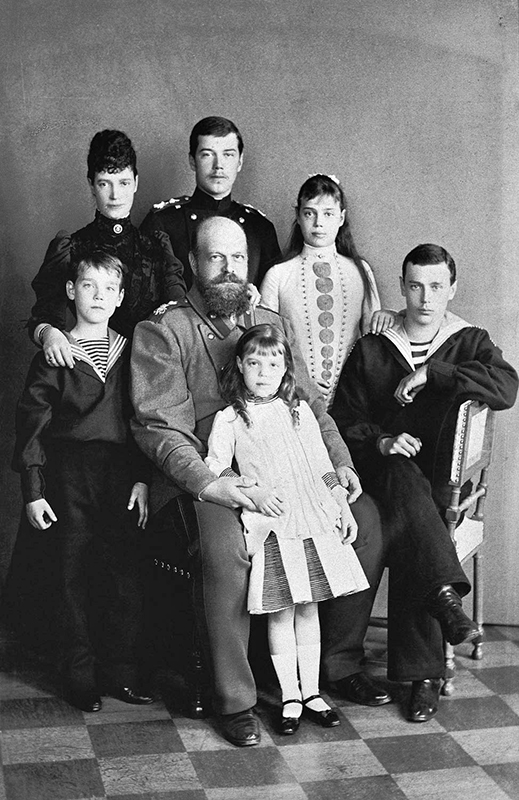

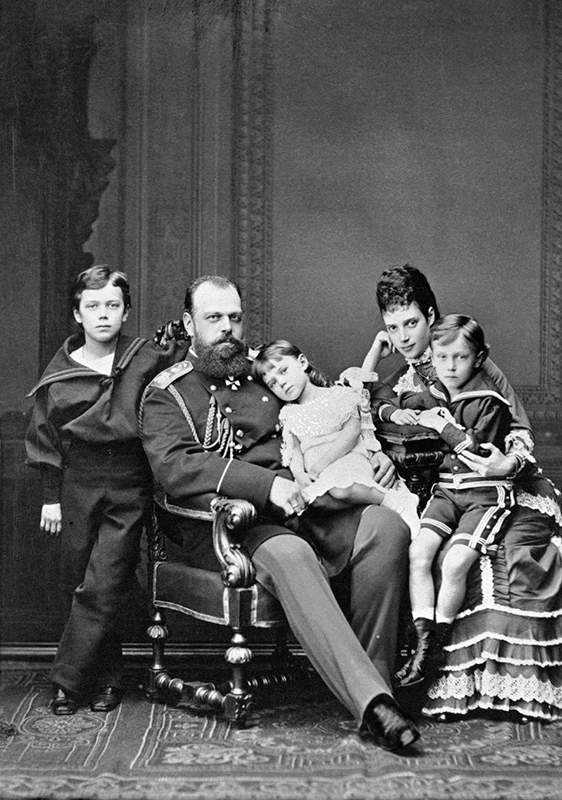

Александр III с женой и тремя старшими детьми, 1878 год

Левицкий — единственный фотограф, которому позировали четыре поколения семьи Романовых: в начале 1850-х он делал дагеротипы Николая I и Александры Федоровны, потом на протяжении десятилетий снимал Александра II, Александра III и Николая II.

Больше всего хлопот, по воспоминаниям современников, доставляли Левицкому снимки молодого Александра II: внешность будущего царя-освободителя мало подходила для парадных портретов. «Вид наследника не выражал той узкой строгости, как вид его отца; черты его скорее показывали добродушие и вялость. Ему было около двадцати лет, но он уже начинал толстеть», — писал Герцен. «Он был красивый мужчина, но страдал некоторой полнотой, — подтверждала А. Тютчева. — Черты лица его были правильны, но вялы и недостаточно четки; словом, его лицо было маловыразительно и даже чем-то неприятно в тех случаях, когда он при публике считал себя обязанным принимать торжественный вид. Это выражение он перенял от отца, у которого оно было природное, но на его лице оно производило впечатление неудачной маски. Наоборот, когда великий князь находился в кругу семьи и позволял себе быть самим собой, все лицо его освещалось добротой, которая делала его на самом деле симпатичным». К счастью, у Левицкого был талант подчеркивать выигрышные стороны внешности и сглаживать недостатки. Невыразительный взгляд императора он старался увести в сторону (вот почему на его портретах Александр так часто задумчиво смотрит вдаль), а правильный ракурс позволял сделать черты лица более четкими.

Цесаревич Александр Александрович, 1865 год

Александр II со своей собакой, 1870 год

Левицкий не только имел фактическую монополию на фотографирование Романовых — даже живописные портреты императора зачастую писали именно с его снимков. Причем фотограф сам выбирал подходящие для этого кадры и сопровождал их подробными указаниями: «Считаю обязанностью предупредить художника, что волосы у Государя последнее время заметно поседели, так что на большом портрете они темнее, чем теперь в натуре, в прическе же надобно держаться большого портрета, потому что он снят зимою, а на кабинетном, снятом летом, — волосы, по летнему военному положению, пострижены. Мундир или красный, или голубой с серебром, но можно сделать и темно-зеленый с золотом, тогда он будет Стрелковый Императорской фамилии — только надобно будет уничтожить перевязь для лядунки».

Левицкий нотариально заверял авторские права на снимки императорской семьи и имел личное разрешение Романовых на использование этих фотографий в коммерческих целях «на правах художественной собственности». А когда в 1877 году он обратился к Александру II с просьбой «об исходатайствовании мне с сыном звания фотографов Их императорских Величеств», он почти сразу получил это звание — «с правом иметь на вывеске изображение государственного герба». Конкурентам о таких привилегиях можно было только мечтать.