Александр Чекменёв: «Мне интересно собирать осколки прошлого»

Родился в Луганске. Карьеру фотографа начал в местной фотомастерской. В свободное время снимал жизнь вокруг — людей на улице, будни работников скорой помощи, быт донбасских шахтёров и другие серии, ставшие в итоге уникальным документом уходящей эпохи. Обладатель многочисленных наград, среди которых гран-при «Фотограф года Украины 2013», автор монографий «Donbass» и «Чoрно-бiла фотографiя». Работы выставлялись на персональных и групповых выставках в Украине, Литве, Польше, Словакии и Германии; публиковались в New York Times Lens Blog, TIME Lightbox, The New Yorker Photo Booth, MSNBC.

Год назад в интервью Bird In Flight двукратный лауреат World Press Photo Дональд Вебер признался, что считает Александра Чекменёва лучшим фотографом на постсоветском пространстве. «Говорят, что Пушкин — величайший летописец жизни в России, потому что нашёл способ раскрывать социальные темы через трагедию и комедию в литературе. Фотограф Саша Чекменёв видится мне современным Пушкиным с „Роллейфлексом“. Он летописец современного украинского общества, документирующий экзистенциальный раскол между трагедией и комедией», — объясняет Вебер.

Многие из молодых фотографов, которых Bird In Flight интервьюировал для рубрики «Портфолио», говорили, что вдохновляются работами Чекменёва. «Саша — один из величайших фотографов современности, — комментирует британский фотограф Анастасия Тейлор-Линд. — Его труд многих воодушевляет. Что лично меня трогает в его фотографиях — это то человеколюбие, та нежность, с которой он подходит к своим героям. Он снимает безжалостный конец жизни, но с такой чуткостью и состраданием».

«Александр Чекменёв ввёл уличную фотографию в ранг культового действия и ритуала, — добавляет главный редактор сайта Foto.ua Александр Ляпин. — У него это не фиксирование различных забавных сценок уличной жизни. Для Чекменёва улица — это повод для поиска тотального характера человека. В чекменёвской фотографии документальный образ – жертва, которую приносит автор своей идее, своим чувствам, своим внутренним богам».

Сам Чекменёв, говоря о своих работах, обходится без эпитетов. На Левом берегу, в его однокомнатной квартире, мы усаживаемся за кухонный стол, где уже разложены стопки фотографий. Чекменёв — как всегда, аккуратно причёсанный, в выглаженном поло — заливает кипяток в кружки с молотым кофе, сверху обжимает их фольгой и, пока кофе заваривается, показывает снимки.

Все отзывы о твоём творчестве сводятся к тому, что ты документируешь время, которое мы переживаем…

Время, которое мы переживали. То есть я понимал, что живу в конце столетия, даже в конце тысячелетия, и для меня были важны именно вот эти годы, девяностые. И снимать я начал в начале девяностых, в девяносто третьем были первые снимки…

Но ты ведь и сейчас тоже снимаешь.

Верно. Но главное нужно было понять тогда. Потому что девяностые прошли — что осталось? Если нет снимков — лишь воспоминания.

И как ты тогда, в свои двадцать пять, это понял?

Знаешь, мне всегда было интересно взглянуть на то, как люди жили сто лет назад. Точно так же людям через пятьдесят, через сто лет будет интересно посмотреть на нас. И я понял, что создать для них этот документ — это и есть моё предназначение. Это единственное, зачем я нужен на этой земле. Деревья свои я посадил, детей — двое, дом — ну, вот он. И что дальше? Всё проходит, те же дети меняются... Всё вокруг меняется. Остаётся документ. Считаю, что я на своём месте. Выполняю предназначение. Вот сейчас начал печатать на бумаге — музейной, которая будет храниться до двухсот лет.

Ты когда-нибудь думал, как будут восприниматься твои снимки через сто лет? Какие будут комментарии у людей?

Думаю, они бы удивились.

Чему?

Тому, каким было это время. Какие персонажи были.

Давай тогда о персонажах. У всех твоих героев есть что-то неуловимо общее. Во взгляде, возможно. Такой... доверительный проникновенный взгляд. И ещё ощущение тожественности момента — в их позах, приподнятом подбородке... Будто все они понимают твою цель, знают, что ты снимаешь для истории, помогают тебе создавать этот документ.

Один пример. Это было на Майдане. Я снимал нищего. Ну и попросил его убрать стакан — хотел снять его без стакана. И чтобы попросить, мне нужно было объяснить ему, зачем я это делаю, зачем снимаю. Все ж боятся, что это пойдёт в газету, будут смеяться над ними. А я говорю: «Слушай! Ну, нас не будет, а снимок-то останется». Он: «О! Это ты правильно сказал — память останется!» Я попросил его не смотреть в объектив, поснимал, получился кадр. А через несколько недель прихожу на это же место — стоит его «коллега». Я достаю камеру. Он: «Зачем снимаешь?» А тот, первый — он там рядом был — узнал меня и говорит приятелю: «Ты что, это ж память будет! Тебя не будет — фото будет. Давай!» Я был удивлён, что этот человек — казалось бы, мог бухнуть да забыть, а он запомнил мои слова. То есть он-то и сам понимает, почему он сейчас на улице со стаканом. Но это не опустившиеся люди. И в них есть эта гордость. Если подойдёшь и пообщаешься, то поймёшь, что у него проблемы в жизни такие, что нам просто не стоит жаловаться.

И всё-таки почему маргиналы? Почему нищие, люди с увечьями? Какие-то такие... нелепые люди?

Вот! Нелепые — ты хорошо сказал. Потому что они, знаешь, не лепятся в эту современность. Вот обычные люди идут по улице, их много таких, мне неинтересно их снимать. Нелепость я и хочу найти, наверное. Это люди, о которых все забыли. Может, они даже намеренно такие нелепые — чтобы на них обратили внимание. И вообще, если есть такие люди, значит, что-то у нас не так. Я недавно в Братиславе побывал — ну, за день пару нищих увидел. Там низкий процент безработицы...

Бомжи везде есть. Просто в Париже, например, это такие люди с чемоданчиками на колёсиках, попивающие винцо в переходах.

Да, это образ жизни, вот! Кстати, в девяностых их не называли бомжами. Может, уже только в конце девяностых.

Кажется, бродягами называли.

Да-да. Люди улицы. Это больше подходило. А вот бомж — уже оскорбительно звучало. Обидно слышать, когда говорят, что Боб Михайлов бомжей снимает. Может, кто-то из них и был бомжом, то есть без определённого места жительства. Но у многих-то — тех, кого я снимал — жильё было. Просто такой образ жизни у этих людей. Понимаешь, как по телевизору тебе показывают — всё красиво, сытые люди в костюмах. А ты выходишь на улицу и видишь, скажем, дядю Володю, у которого восемь судимостей. А за что? За тунеядство. Полгода на свободе, потом опять сажали на год. Потому что он принципиально не работал.

Вот фотография: этот маленький — у него кличка Ленин. Скорее всего, из-за кепки, пиджачка. Он сам по себе интересный, вокруг него постоянно дети крутились. Подошёл второй тип, я его попросил присесть, чтоб они чуть выровнялись по росту. А Ленин уже начал играть, вошёл в роль.

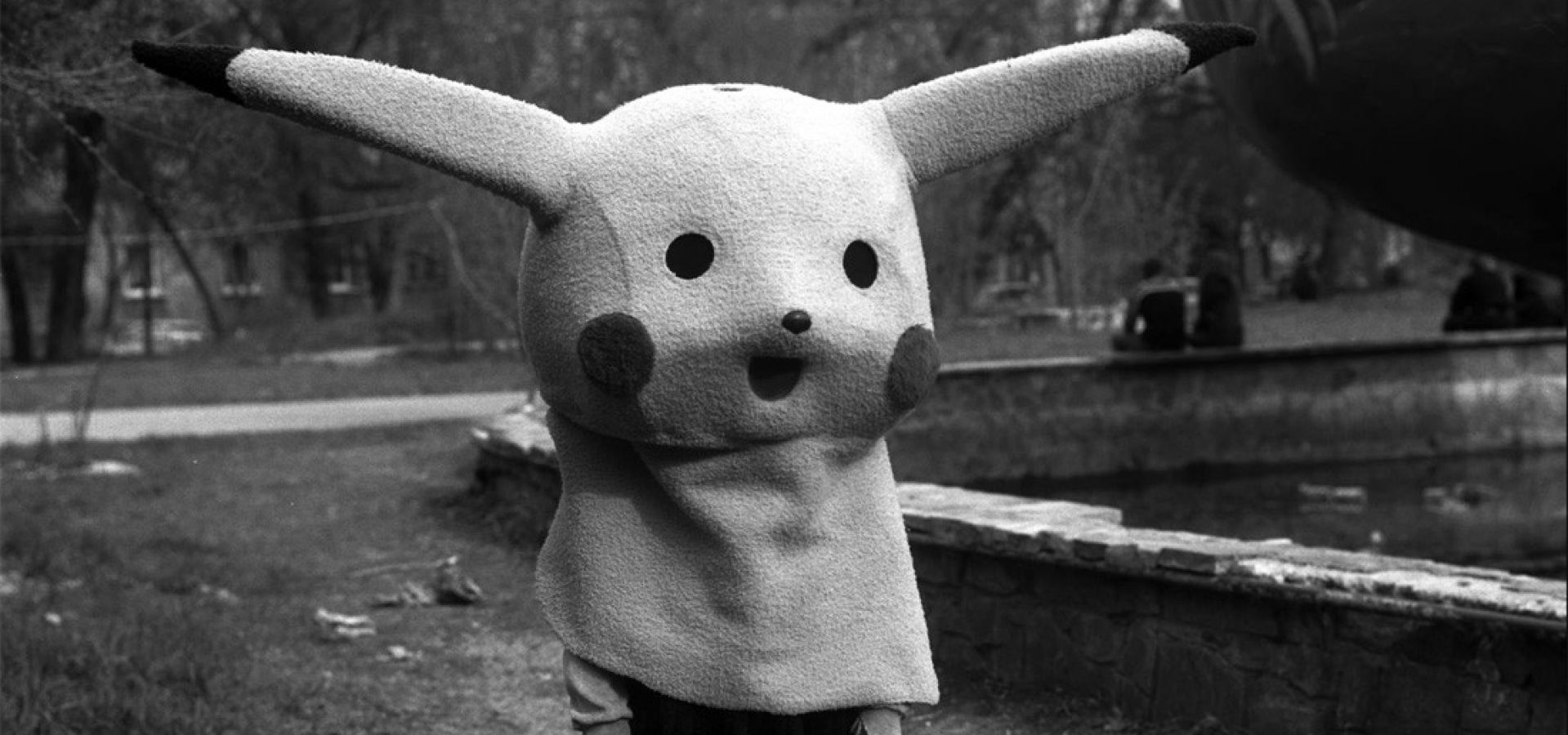

Это Луганск. Парк культуры и отдыха имени Первого мая. Там встретил знакомого фотографа, с ним товарищ в костюме Покемона — дети с ним фотографировались. Уже вечер, решили выпить коньячку. Разлили по пластиковым колбочкам из-под фотоплёнки, этот товарищ только голову снял, и тут девочка подошла — попросила с Покемоном её снять. Взяла эту голову и надела на себя. Мы это увидели и замолчали — какой-то особенный, печальный был момент.

Как ты их находишь? Это всегда случайность или целенаправленный поиск?

Могу в Одессу поехать, во Львов. Живя в Киеве, уезжал в Луганск. Здесь нужно на вокзал выходить, на «Птичку», вокруг неё. Ну, бывает, и не находишь ничего. В этом году и в прошлом мало снимал. Война, Майдан... Всё это отвлекло. То есть я отошёл от своих типажей. А не так давно в один день увидел двух человек, кого хотел бы снять. Подумал: «Фух, глаза открылись».

А это как вообще? Как ты понимаешь: вот он?

Ну вот с девушкой ты как? Вот эту ты хочешь, а эту — нет. Ты же не объясняешь себе, почему. Какие-то флюиды... Вот она прошла — всё, вот эта! Образ срабатывает. Так и эти люди: мы ещё не пообщались, а я уже чувствую, что с этим человеком будет интересно. Если он не опустившийся, не пьяный в доску, не агрессивный.

У тебя на снимках и агрессивные встречаются.

Ну, я ошибаюсь, бывает. И в людях ошибаюсь. Бывает агрессия со стороны наблюдающих. Поэтому в процессе я смотрю на сто восемьдесят градусов. Могу ещё спиной почувствовать, что кто-то смотрит. Ты достаёшь камеру, привлекаешь внимание — становишься уязвимым.

Поясни.

Ну, когда ты снимаешь этих людей, к тебе подходят и говорят: «Зачем ты это снимаешь?» Очень часто. Очень!

Думают, что издеваешься?

Да. И я объясняю, что над ними уже поиздевались. А я подошёл, хотя бы кусок хлеба дал. Или бутылку пива. Потому что он с бодунища. «А ты чего подошёл? Ты с ним общался? Знаешь, что у него дом сгорел?» После этого обычно уже не мешают. Если кто-то слишком агрессивный, просто посылаешь на х...й. И всё.

Я знаю, что ты интересуешься историями тех, кого снимаешь, а потом следишь за их судьбой. Как ты их находишь?

Они сами меня находят. У меня есть снимок женщины, которая спит под прилавком на одесском Привозе. Эта фотография понравилась режиссёру Саше Балагуре и послужила основой для сценария, который у него в голове сложился. Он сказал, мол, это же центр вселенной, и в этом центре спит эта женщина, её практически никто не видит, давай поедем и разыщем её! И он повёз за собой съёмочную группу в Одессу. И на Привозе два человека по фотографии опознали эту женщину. Она была бездомной, на рынке — принеси-подай, потом с кем-то познакомилась, исчезла, и спустя время её мёртвой нашли. И я, честно говоря, предчувствовал печальный конец той истории.

И был ещё один случай. Паша Гудимов выпускал альбомы, первый был с моими фотографиями. И вот мы едем из Донецка в Киев, в купе заходят две девушки, садятся напротив, видят на столике альбом. «Можно посмотреть?» — «Можно». Она листает, и вдруг слёзы на глазах. На снимке парень бомбу разминирует. Спрашивает: «Откуда у вас эта фотография? Это мой брат родной». И плачет. Оказалось, он умер два года назад. Задолго до того они поссорились, и у них не то что связи не было — фотографий не было никаких! Вот умер он, двадцать шесть лет, а фото — только из школьного выпускного альбома.

У тебя прямо интуиция на драму.

Ну... (Пауза.) Не хотел бы говорить, что на драму. Всё-таки хотелось бы думать, что у меня лёгкая рука. Но если человек уходит и я его перед тем запечатлел — значит, так нужно было, чтоб остался его образ. У меня ещё была такая история, совсем мистическая. Девушка погибла, я был знаком с ней и за три недели до этого сделал её последние снимки. И когда я из цвета перевёл снимки в ч/б, то за её плечом проявился череп. Вот чётко. И я не придал бы этому значения, если бы не знал, что происходило с человеком, — она чувствовала смерть. Эта смерть сильно меня изменила, заставила поверить всё-таки в Бога. Серьёзно. Очень серьёзно. Может, повзрослел просто. Это было в девяносто пятом году.

Мне нужно было отойти от этой смерти, и вот эти люди, которых я снимал, они помогли... Вот ты выходишь, у тебя нет настроения, ничего не хочется, алкоголь не помогает, ничего. А с этими людьми пообщался и говоришь себе: «Чувак, успокойся, вот там у человека было...»

А мне, знаешь, твои персонажи настроение не поднимают. Вот эта серия, где люди, которые на кладбище позируют... Прямо «Левиафан» сплошной.

Это в Луганске, да. Кстати, там на кладбище именно в Пасху ходили. Нарушая обычаи. Просто не знали их, может быть. Гробки там назывались праздником Красной горки. Не знаю, почему так. Им просто никто не рассказывал, что ходить нужно в другие дни. Что на могилах лучше б вообще не обедать. А там такие поляны накрываются! В конце концов и дерутся там, иногда и любят друг друга. Ну, всякое случалось. Я специально туда ездил.

На самом деле я тоже удивлялся. Вот есть у меня снимок: поле, человек пять в кадре, гроб, и вот люди позируют, и лежит покойник. Я смотрел и думал: что не так на этом снимке? Потом понял: покойник тоже позирует. Люди ему голову повернули, чтоб он в кадр смотрел.

Бл...ь.

Да это п...ц. И я их понимаю. Они за всю жизнь не сделали ни одного снимка, не успели. И я вспоминаю, когда в восемьдесят девятом в фотоателье работал — получил специальность фотографа перед тем, как в армию пойти: меня посылали же не только на свадьбы, но и на похороны. Свадьба, похороны... Это те моменты, когда близкие собираются. В горе и в радости — вот эти пограничные состояния, они сближают. Но я не сохранил ничего из того, что снимал... Тогда ещё не соображал.

Недавно появилась группа во «ВКонтакте». Собирают там селфи с покойниками.

Я бы этого не делал. У меня есть несколько снимков из судебной экспертизы. Я их не показываю. Не потому, что неэтично. К херам эти понятия! Этично — неэтично. У меня другие понятия. Здесь дело в другом. Честно, я боюсь, что они могут нести отрицательную энергию.

Я вот, будучи молодым, в судебку попал и в скорой помощи ездил, а там и утопленники, и повешенные, и подрезы, огнестрелы, всякое было. И я где-то людей расставлял в кадре, потом снимки показывал. Это же жареное. Неосознанно так поступал... Хотел привлечь внимание, наверное, поэтому пошёл туда, на самое дно. Но считаю, что не нужно вот этого делать. Потом придётся и там перед судом отвечать — и за свои поступки, и за фотографии в том числе.

И всё-таки много фотографий сохранилось с того периода. С них всё начиналось. Сколько тебе тогда было?

Двадцать четыре — двадцать семь. Это был период становления меня как фотографа. Я тогда жил в фотомастерской. Буквально — на полу там. И действительно жил фотографией. Был влюблён в это дело.

Чем зарабатывал?

На комбинате художественно-промышленном платили какие-то копейки. Там у художников были мастерские, и я для них снимал скульптуры, картины. Ну, ходил ещё в кафе — поснимать девчонок, официанток, да полно знакомых было. Пошёл, проявил, в этот же день фотки отдал — дали деньги, всё, гуляем. Помню, как первый раз попал в вытрезвитель. Потом, спустя время, вызывает главный на комбинате. Секретарша меня предупредила, что пришло письмо из милиции, а разговор вообще о другом, про письмо даже не вспомнил. Мне потом объяснили, что тут к таким письмам все привыкшие: люди-то творческие.

Вот, кстати, снимок того периода. Мужик сторожем в женской бане работал. А я там день рождения снимал. Меня ж все знали — Саня, фотограф, — вот и позвали. Понятно, что у сторожа этого в женской бане слюнки текут. Я это увидел. Говорю, мол, хочешь? Он кивнул. Ну и прихватил.

Но у тебя-то у самого образование не художественное.

Техник-технолог литейного производства. Сталь-цех.

Что лил?

Пули! (Смеётся.) Шучу. Колеса для тепловозов.

Мог бы и пули. В Луганске есть ведь патронный завод.

Есть. Отец всю жизнь там отработал. С пятнадцати лет и до пенсии. А я поработал недолго. И в техникум-то ходил уже с сумкой с фотоаппаратом. Техникум был возле фотокружка. Камера всегда была с собой. Выпускные альбомы снимал. Потом в армии — дембельские всем.

Вот фотография: парни в бане. Я им говорю: «Давайте картину сфотографируем. Потом уведут же». А через полгода встречаю их, рассказывают: «Саня, там не то что картину — баню увели!»

А это автопортрет в мастерской, снятый со штатива. Мне там нужно было стену покрасить. Художники дали синий цвет. А он ядовитый. Я говорю: «Ну, хреново ж вышло! Что вы мне подсунули!» И эта стена на меня давила. Однажды бухнули, и я говорю: «Сейчас перекрашу!» Как влепил банку с белилами об стену. А пацаны говорят: «Слушай, так намного лучше». И потом я с этим фоном ещё долго снимал.

А в скорой помощи как оказался?

Бывали такие вечера, когда свободен, а снимать нечего. А тут во дворе — центральная станция скорой помощи. Прихожу к главврачу, мол, так и так, давайте для газеты какой-нибудь материал сделаем. Он согласился. Мне разрешили дежурить с 48-й бригадой. В первую же ночь меня разбудили — выезд, ножевое. Они говорят: Вот ты везучий какой! И начали вместе ездить. Полгода где-то.

Полгода. Для газеты, значит...

Да на хрена мне эта газета? Я знаю вот эту жизнь, а вон ту не знаю — хочу туда. Меня уже другие вещи волновали. Скажем, как они могут так спокойно смотреть на смерть, на боль? И я сам начал становиться таким же. Вот 9 Мая, бабушка с дедушкой что-то не поделили, дед её обухом по голове, кровь, перемотали, везут её в скорой, а тут салют, 9 Мая. Врачи уссыкаются, я — щёлк! Есть картинка. Они на самом деле смеялись над всем, что происходило. Это ведь и защитная реакция.

Ещё случай был на Пасху: на мосту две «жиги» — лоб в лоб. В одной бандиты, в другой оперативники. И вот тогда я снимал и уже понимал, что скорые помощи такие уйдут, милицейские машины будут другие. Мне кажется, вот это очень важно — фиксировать, что уйдёт. Автоматы эти с газ-водой.

А сейчас ты снимаешь какие-то такие черты, характерные для нашего времени?

Мне это неинтересно. Меня, наоборот, даже передёргивает, когда пластик, блестящие поверхности попадают в кадр. Я бы лучше собирал ещё осколки истории, осколки прошлого. Вот пошёл на шахту, по мастерским, там сидит дед, ему за семьдесят, а он какую-то микросхему паяет с лампами. Что это? Зачем?! Как в музей попадаешь. Я по-прежнему ищу людей в шляпах, в костюмах прошлого века.

Как ты учился снимать?

Я снимал, никого не слушал. Вот как с «Паспортом». Так бы мне подсказали — светить отражённым светом, я не знал тогда, что вспышкой можно в потолок бить. Бил в лоб, чтобы не было теней, чтобы освещённое было лицо. Потому что эти фотографии могли пойти людям в паспорта — а кому-то и пошли, — они там чётко, три на четыре. Это девяносто четвертый — девяносто пятый год. Сейчас я снял бы очередь, и сами паспорта, и крупные портреты.

Эту серию сейчас в галереях хотят показать, в Штатах и в Канаде. А я многие негативы тогда сжёг. Потому что двадцать лет назад сидел в этой своей мастерской и понимал, что я никто. Всё. Сельский фотограф. Снимаю год, два, три, а это никому не надо. Бывало, как перемкнёт — оставлял со всей съёмки один негатив, остальное — на х...й! И сейчас чувствую себя как двадцать лет назад. А что, если не будет признания? Если не будут покупать снимки? Одни в галерее выставят, другие, и на этом всё. Что, если не будет рецензий? И я опять отдаю все свои последние деньги, чтобы сделали макет для книги («Паспорт». — Прим. ред.). К концу месяца должен быть готов.

Мне рассказывали, что ты, чтобы выпустить книгу про Донбасс, продал квартиру.

Земельный участок. Сначала продал всю свою технику, кроме «Роллейфлекса», потом участок. Это дорогое удовольствие. Но книга вышла, и после неё у меня второе дыхание открылось. Я это делал, чтоб себя за волосы поднять, как Мюнхгаузен.

Тебе признания не хватает? У меня в гостях был координатор World Press Photo Микаэл Бройнвелс. Увидел твои снимки на стенах, говорил, что, если бы ты подался на конкурс, наверняка выиграл бы.

А я в этом году не успел. На сайте конкурса залил снимки за минуту до окончания приёма заявок и не успел отправить.

Чего ж ты в последний момент?

Ну, как всегда. (Смеётся.) Хрен его знает — а может, так надо было. Может, их не на World Press Photo нужно отдавать, а в галереи.

Так это же всё связанные вещи.

Ну, я не сижу на месте. В том году на портфолио-ревью в New York Times ездил. Дима Гавриш мои работы за меня послал туда. Для меня был сюрприз, что я прошёл. В этом году — Портленд, Канада, ещё хочу попасть в Хьюстон. И если уж о признании заговорили, вот Николай Бахарев — хороший пример. В девяносто втором году мы бухали в общаге в Москве, там со всего Союза фотографы съехались. И был Бахарев. Я видел его снимки и уже тогда понимал, что это гений. Он там же, в общаге, нашёл каких-то подруг, повёл их в номер фотографироваться, а мы дёргали за дверь, и он бесился, что мы ему мешаем. Выскочил — с камерой, в трусах, по пояс голый! Как наорал. Я тогда оценил, с какой одержимостью он работает. Я чувствовал, что он должен быть мировой величиной. А признали его по-настоящему только сейчас (попал в шорт-лист престижной фотографической премии Deutsche Börse Photography Prize. — Прим. ред.). Сегодня это уже классика, я считаю. Настоящая документальная фотография. Документ времени.