Осторожно, хрупкое: Райские сады и пролетарии в фарфоровых скульптурах Жозефины Диндо

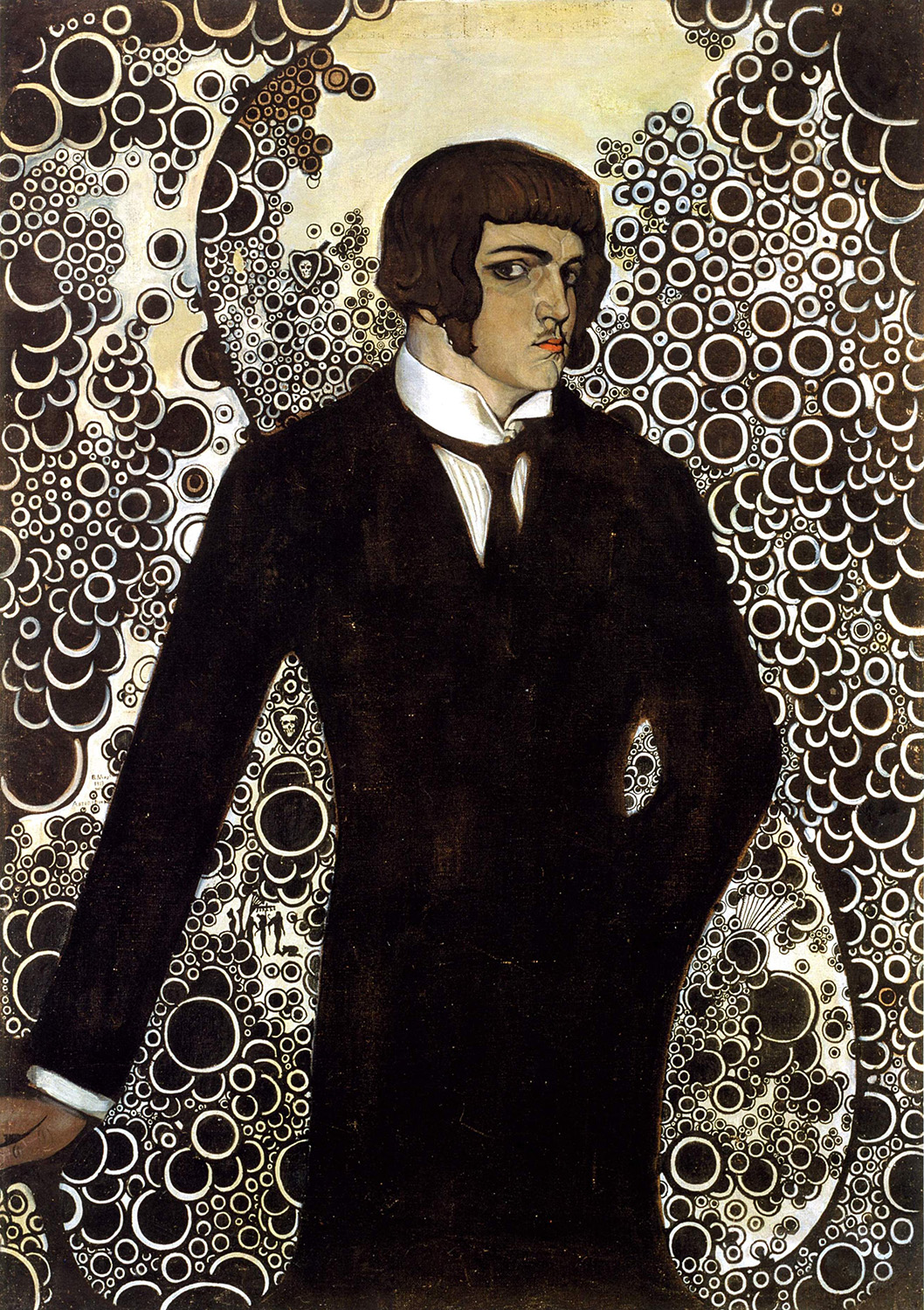

Жозефина Диндо родилась в Варшаве в 1902 году, образование получала сначала в Риге, а позднее в Харькове, куда переехала в самый разгар революции в 1918-м. В класс рисунка профессора Пестрикова и позднее в скульптурную мастерскую Харьковского художественного института Диндо поступила в период расцвета авангардных идей, когда город дышал свободой и творчеством. Она общалась с Василием Ермиловым, Владимиром Татлиным, также была знакома с Казимиром Малевичем и Михаилом Бойчуком. Под влиянием их идей Диндо и сама начала обращаться к конструктивизму.

После института она переехала в Киев, а потом в Одессу, стала преподавать. Параллельно с академической занятостью художница начала работать на Городницком фарфоровом заводе, где перевела свои самые знаменитые произведения в фарфор. В 1933 году она снова переехала в Киев и продолжила преподавание. Там в это время ситуация усугублялась: вместо революционной утопии, в которую верили художники, начались репрессии интеллигенции. В 1937-м они коснулись и лично Диндо. Сотрудники НКВД уничтожили все работы, которые нашли в ее мастерской. Поэтому практически все наследие автора считается утраченным, и на сегодняшний день известно лишь о шести сохранившихся скульптурах.

Диндо арестовали по обвинению в сотрудничестве с польской разведкой, несколько лет она провела в исправительно-трудовых лагерях. Но в 1940 году дело пересмотрели, и художницу отпустили. После она вела скульптурные мастерские, создала около двух десятков бюстов и портретов военных и культурных деятелей.

Портрет Жозефины Диндо

Свободная и независимая

Художники начала ХХ века верили, что грядет новая эпоха, в которой будет царить равенство, свобода и уважение. В этом мире все должно быть новым: нового человека должны окружать новые условия быта и, соответственно, дизайн. Жозефина Диндо была отличным мастером посуды, одной из ранних работ художницы стал сервиз, навеянный идеями авангарда. Революционность ее пластики заключалась в поисках формы, которая должна была соответствовать потребностям этого нового человека. Подобные идеи воплощал в посуде и Казимир Малевич: прямые и плавные линии гармонировали с простотой и легкостью идей и жизни человека.

Но жизнь Диндо легкой совсем не была. Искусствовед Ольга Школьная пишет, ссылаясь на дневники художницы: «Несмотря на то что после смерти отца в 1905 году о ее воспитании позаботилась некая дама Щит, боль ряда потерь, которые Жозефина Диндо ощутила в детстве, сформировали у девочки стойкое желание гармонизировать деструктивность и изломанность форм, преодолевая собственные жизненные связи, разрушения, путем создания новейших способов пластического моделирования в искусстве».

Фотокопия чайно-кофейного сервиза, 1920—1930-е годы. Центральный государственный музей-архив литературы и искусства Украины

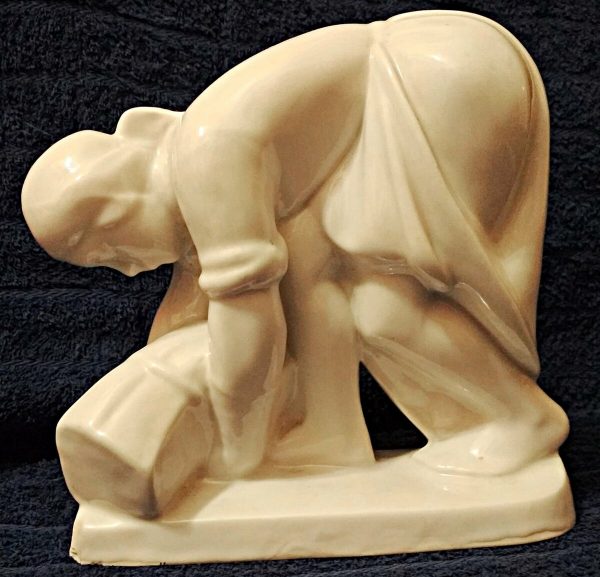

Женщины в работах Диндо были одновременно нежными и сильными, они не боялись принимать решения и противостоять «мужскому миру». Можно сказать, даже были революционными: так, одна из первых работ художницы — погрудный памятник Розе Люксембург. Но настоящий успех Диндо принесли фарфоровые скульптуры «Делегатка», «Посудница», «Молочница», «Жница», созданные на городницком заводе. Исследователи, изучающие творчество художницы, находят в этих работах элементы ар-деко, кубизма, конструктивизма, а также украинской иконописной традиции.

Женщины в работах Диндо были одновременно нежными и сильными, они не боялись принимать решения и противостоять «мужскому миру».

Жозефина Диндо и сама была воплощением образа целеустремленной женщины, принимающей участие в политической жизни. Какой же еще в таком случае могла быть героиня ее работ? Образы Диндо — это коллективные портреты молодых советских женщин, жаждущих изменений. Но за каждым из них — истории ее знакомых. Например, в фарфоровой «Делегатке» можно усмотреть черты лица Варвары, первой жены Александра Довженко. Скорее всего, Варвара не могла лично позировать Диндо, но ее черты искусствовед Александр Грищенко, познакомивший супругов с художницей, узнал в этой работе.

Древо жизни

В силу разных причин украинское искусство начала прошлого века все еще плохо изучено. Многие биографии и работы стираются из общественной памяти из-за нехватки материала — как физического, так и архивного. С Жозефиной Диндо именно это и случилось.

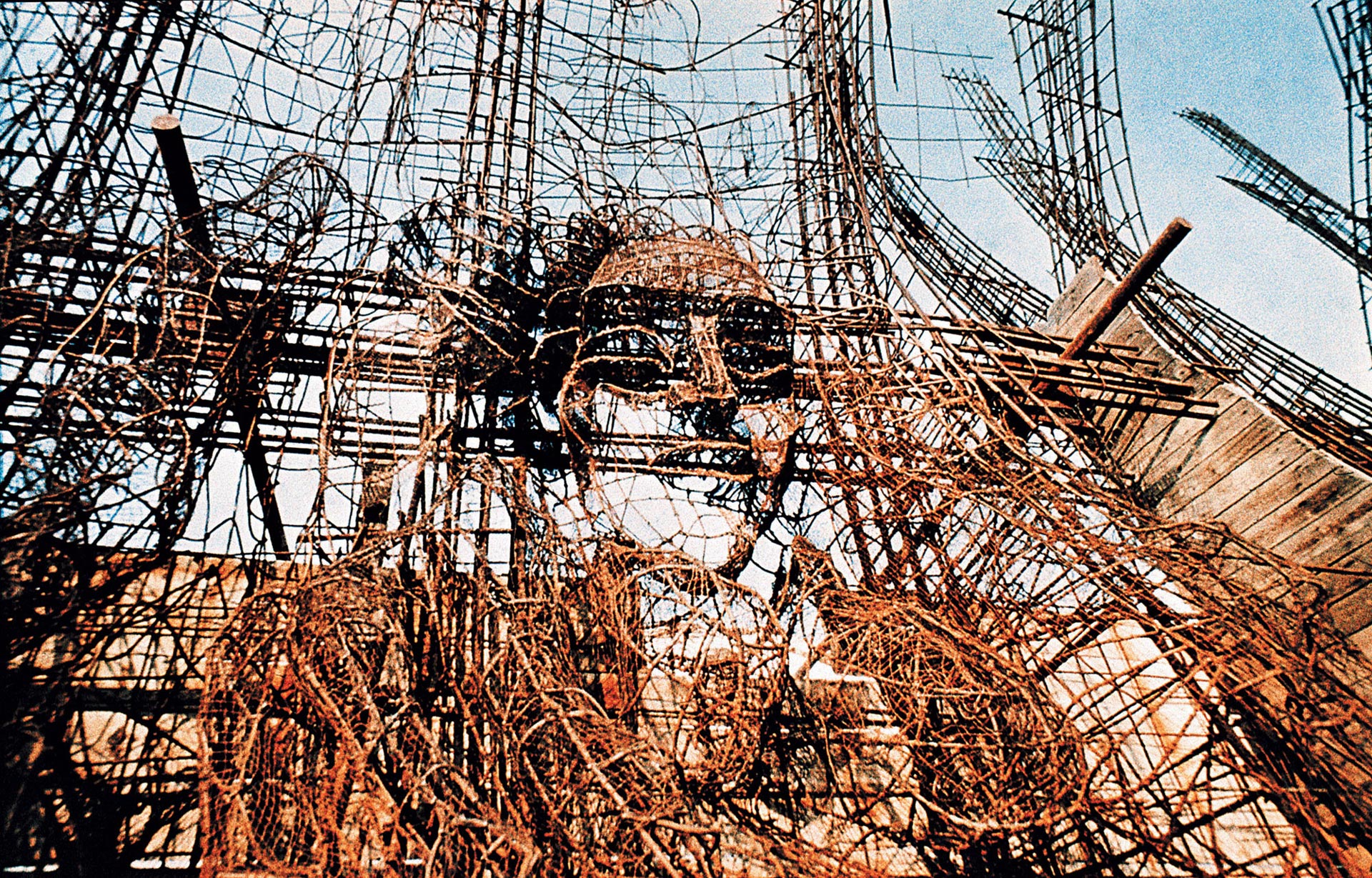

К примеру, Диндо участвовала в оформлении барельефов центрального здания Крестьянского санатория в Одессе, построенного по проекту архитекторов Алексея Бекетова и Михаила Покорного. А фрески в этом здании создавали художники-бойчукисты, которыми тогда сам Бойчук и руководил. Но эти и многие подобные произведения украинских художников были уничтожены, так что увидеть их теперь можно лишь на некачественных репродукциях старых журналов.

Жозефина Диндо, «Молочница»

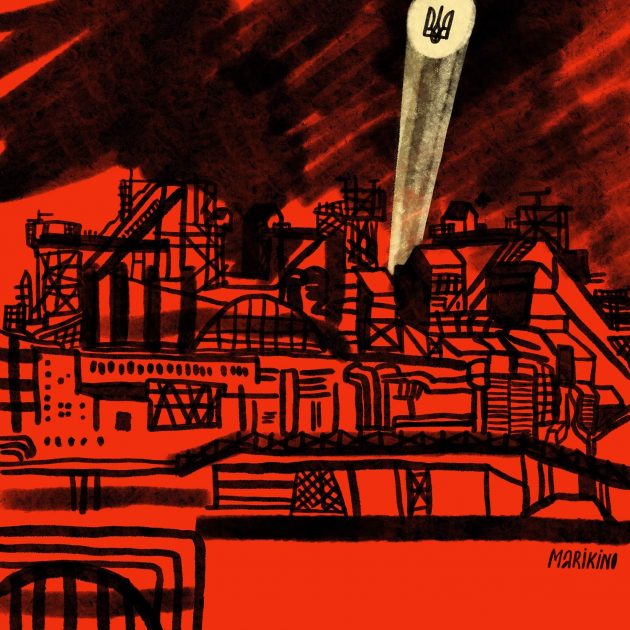

На одной из сохранившихся репродукций узнаваем своего рода библейский сюжет, созданный Диндо: сельская пара — мужчина и женщина — стоит рядом с деревом. Он поливает дерево, она держит в руках орудие труда. Они кажутся счастливыми и полными сил. Райскую идиллию подчеркивает еще и то, что в этом саду мужчина и женщина стоят босыми. Так обычное дерево за спиной у персонажей становится символом древа жизни.

Эта коллективная работа художников прославляла украинское село, говорила о его традициях, культурном и политическом потенциале. По духу произведение схоже с теми, что создавали мексиканские муралисты во главе с Диего Риверой. На подобных фресках жизнь и революцию изображали вместе, а простого крестьянина или рабочего — плечом к плечу с ее лидерами.

Также небольшой архив художницы хранится в Центральном государственном музее-архиве литературы и искусства, с десяток работ можно найти в украинских музеях. Но даже в этих немногочисленных сохранившихся примерах виден уникальный стиль художницы, ее особенная пластика, простые и в то же время деликатные формы и приметы времени, в котором все казалось возможным.