Олег Тистол: «Наши улицы — это постсовок, а не постмодерн»

Расскажите про созданные вами «украинские деньги». Вы хотели, чтобы ими можно было расплатиться?

Первыми иностранными купюрами, которые я увидел, были новые польские банкноты, потом итальянские лиры с Караваджо. А на дворе был 1984 год, у нас были только советские рубли, причем достаточно неумело и плохо сделанные.

Одновременно мне попались на глаза придуманные Георгием Нарбутом деньги УНР 1917 года. И вот я подумал: почему бы свою личную жизнь, портреты любимых девушек, не сделать проектом будущих денег?

Это эстетика непрямого протеста. Таким же протестом было слушать в те времена Led Zeppelin или Genesis. Тут важно ощущение глубокого андеграунда, когда твой артефакт превращается в сидячий, лежачий или буйный протест.

В итоге «украинские деньги» выросли в изделия огромного формата. Тогда умирала эпоха, и был острый интерес к исторической тематике — такую возможность нельзя было упускать. Концепция для проекта была примитивной, сырой, но эффективной: «Деньги — это самая важная картина страны».

Сейчас проект, на мой взгляд, завершен. Если кому-то снова нужны украинские деньги, то пусть их делают современные молодые художники: Степан Рябченко, Роман Минин, Жанна Кадырова, Юрий Пикуль. Они реализуют идеи очень хорошо.

Как сейчас выглядит «украинская новая волна», к которой вас когда-то причисляли?

Меня радует, что мне уже не нужно быть «молодым художником», как это продолжалось до 50 лет. «Нова хвиля» — я так дразню это направление — была придумана под одну выставку, и, к сожалению, это понятие вошло в популярную терминологию. Такого термина на самом деле не было.

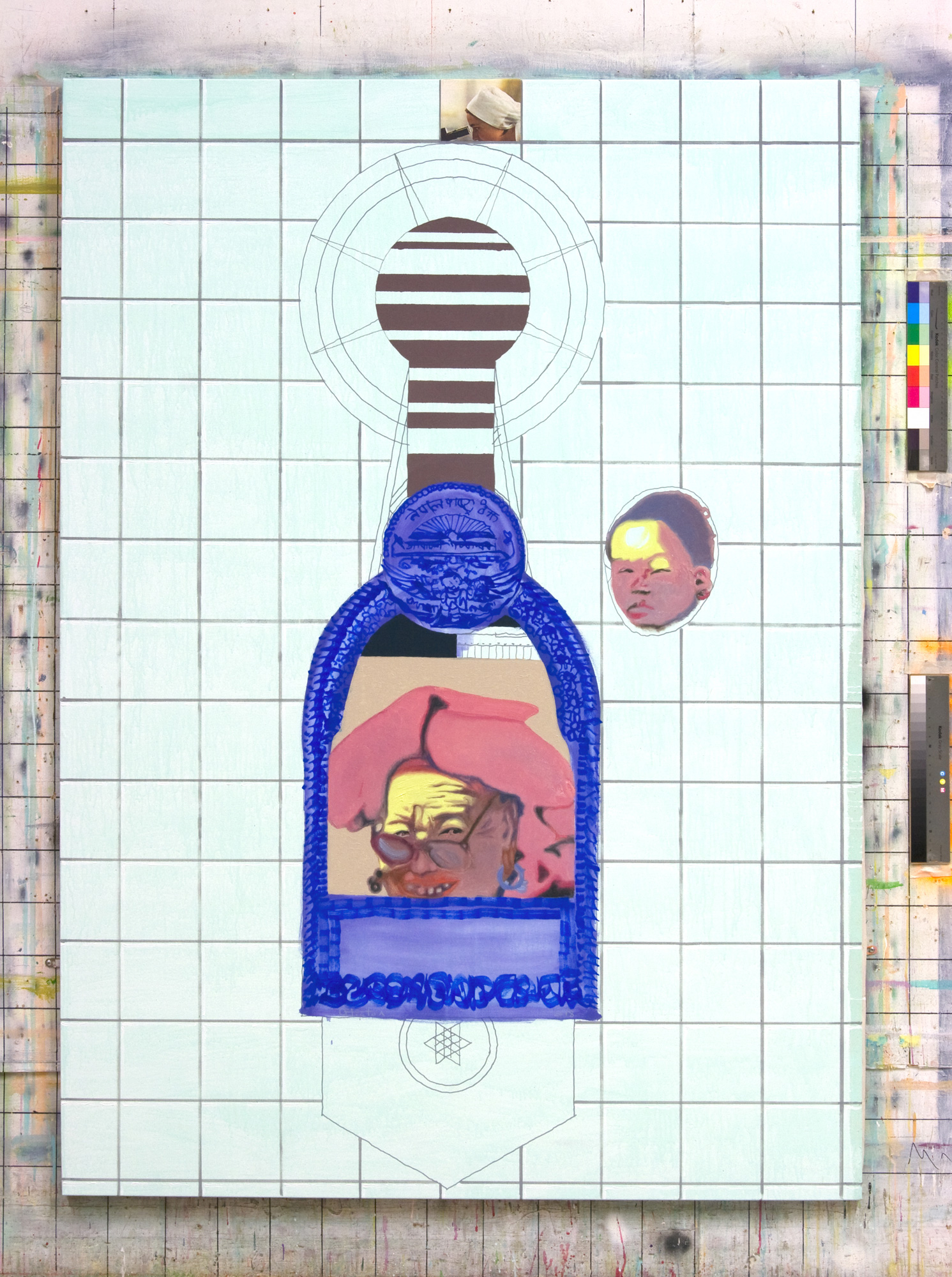

Мое позиционирование было более андеграундным: «украинское барокко» или «украинское необарокко». Оно ничему не соответствует, но наиболее честно рассказывает о том, чем я занимаюсь. Вообще, точность определений является признаком цивилизованности. Если бы импрессионисты искали себе десять разных названий, то цельное явление понять было бы невозможно.

Меня радует, что мне уже не нужно быть «молодым художником», как это продолжалось до 50 лет.

Я не хочу давать точное определение сегодняшнему дню в украинском искусстве. Еще не доведено до внятности то, что было в 1980-х и 1990-х, а то, что происходит сейчас, и в институции не до конца вошло. У нас сейчас нет ни одного более-менее внятного музея современного искусства. Меня это очень радует: никто пока не понял, как он должен выглядеть, поэтому лучше пока не объявлять, что у нас что-то подобное есть.

Семь лет назад такой музей был бы напрямую связан со словами «арт-рынок» и «рейтинг», так как тогда все начали вставлять их везде. А три года назад — в разгар войны — вообще бессмысленно было открывать музей: о чем бы он был, о культуре или о войне? Но сейчас уже становится понятным, что нужно.

Его можно открыть в Мистецьком Арсенале, чтобы он состоял из частных коллекций. Там будет правда — вот есть такая-то буржуазия и такой-то набор коллекционеров, которые собрали такое-то искусство.

Нельзя превращать в музей место, где половина людей (в том числе художников) хочет только денег. И не надо повторять иностранные музеи, все должно быть индивидуально. Я за эстетическую справедливость. Но за нее не надо бороться — она сама и так побеждает.

В 2010 году нидерландские философы Тимотеус Вермюлен и Робин ван ден Аккер популяризовали термин «метамодернизм» — понятие, пришедшее на смену постмодернизму, и одновременно его синоним. Понятие очень спорное. Метамодернизм существует или это только теория?

Существует точно. Я очень доверяю западной культурологии и искусствоведению, арт-критике и их историкам — они знают, что делают. Некоторые говорят, что до сих пор идет эпоха постмодерна. Наверное, пока метамодерн — это его небольшое подразделение.

Я пока что не углубился и не вник окончательно в то, что имеется в виду. Глубоко в теорию вникать не хочется, так как потом будет трудно заниматься практикой. Мы сейчас занимаемся послеэклектикой — национальным продуктом, но не вышиванками. Есть некая прерванная программа, которая возобновила свою работу: Малевич, Бурлюк, Ермилов и вот теперь мы. Работа продолжается.

В Украине постмодернизм так и не наступил — здесь все еще рулит модерн. То, что построено на улицах городов нашей страны, — это постсовок, а не постмодерн. Именно поэтому один из своих последних совместных проектов мы с Сергеем Святченко (датско-украинский художник и фотограф. — Прим. ред.) назвали «КУМ» —

Круг Украинской Модернизации

Может ли художник обойтись без политики?

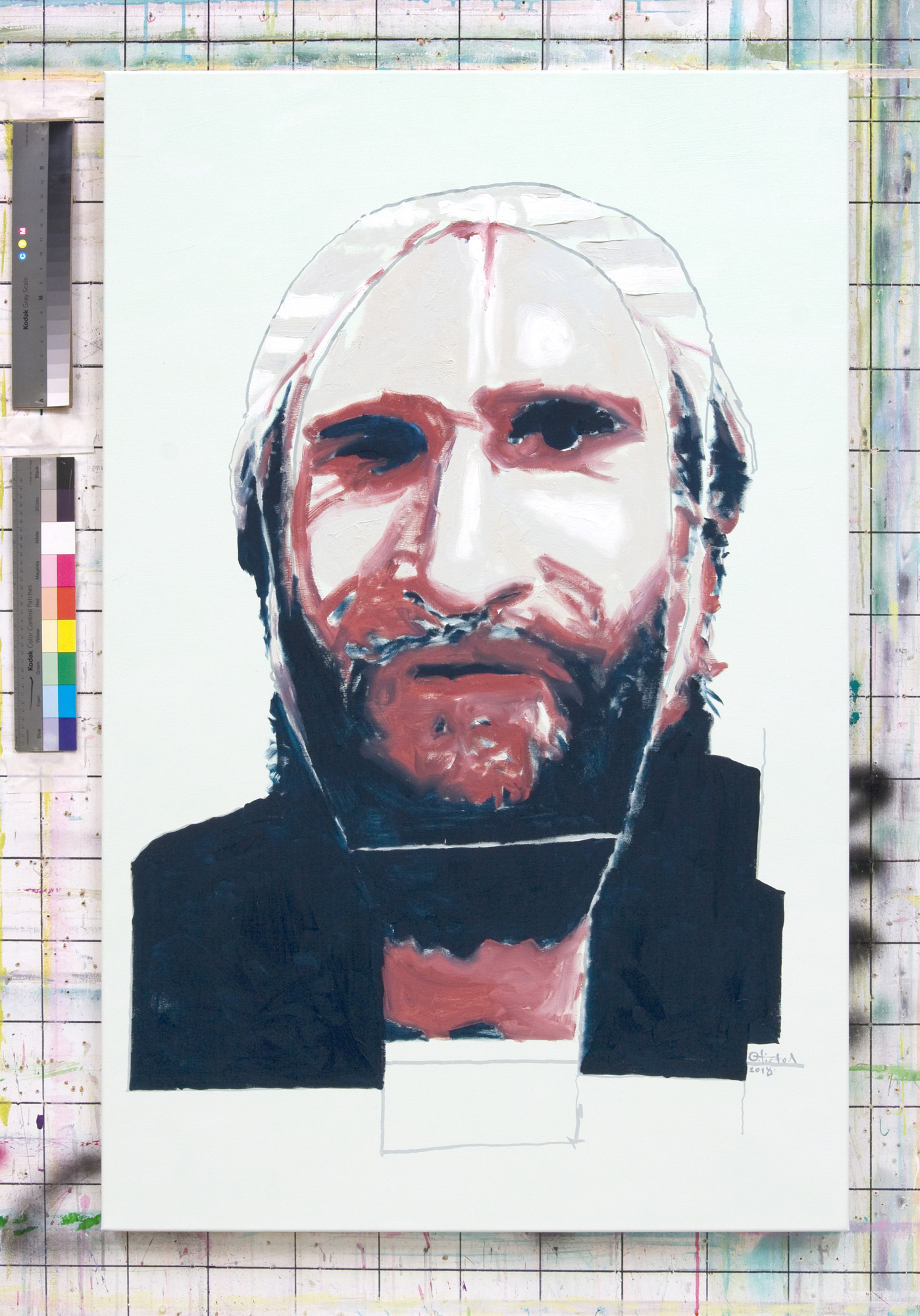

Мы с Андреем Зелинским (художник, соратник Тистола. — Прим. ред.) сейчас занимаемся серьезной культурологической и политической аналитикой, самообразовываемся как граждане. То, чем я занимаюсь, имеет очень плотное отношение к политике.

Прекрасно, что сносят старые памятники. Жаль, что пока не ставят новые. Почему-то власть не обращается к современным художникам для создания новых скульптур, а снова заказывает условного «илью муромца».

Прекрасно, что сносят старые памятники. Жаль, что пока не ставят новые.

Горячо любимый мной боксер (Виталий Кличко. — Прим. ред.) может попросить поставить такую вещь в самом центре экспозиции в условном музее современного искусства — просто потому, что не понимает до конца все эти арт-процессы. И мы опозоримся на весь мир. А можно позвать того же Павла Макова (украинский художник-график. — Прим. ред.), и он объяснит, что там нужно поставить.

А без чувства юмора?

Нет. Юмор — это ощущение парадокса. А хорошее искусство и есть парадокс: ты ожидаешь одно, а человек видит это с другой стороны и предъявляет тебе нечто иное. И выходит близость с юмором, такая ежедневная ирония по отношению к себе. Если у человека нет парадоксальной точки зрения на мир, то что нового он может рассказать другим? Банальность — это для чиновников.

Почему вас нет в соцсетях?

Я думаю о том, что нужно появиться в какой-то, но просто физически нет времени. А чтобы быть услышанным и понятым в соцсетях, нужно этим заниматься профессионально. Я этим заниматься не могу, так как кто вместо меня будет заниматься искусством?

Интересное сравнение: большинство известных художников сели за руль очень поздно, в 50 лет и старше, — или не садятся вовсе. Это другая социализация. Пока ты пассажир, ты наблюдаешь окружающий мир и можешь потом что-то о нем рассказать. Когда ты водитель, то у тебя на уме мотор, ГАИ, правила.

То же самое с соцсетями: если это не твоя культурологическая, медиаработа, то какой в них смысл? У Зелинского была такая работа — на нашей выставке «Свои» висели распечатки плакатов, которые он ежедневно публиковал в фейсбуке во время Революции Достоинства.

Мне кажется, что должен появиться специфический ресурс, где мне будет очень интересно. Facebook и Instagram — нет. Я люблю YouTube. Смотреть.

Собираетесь ли вы переносить проекты в интернет, в медиапространство?

Перенести свое искусство в медиапространство я планирую давно. Но для этого должен появиться единомышленник, который очень хорошо понимает, как это сделать. Тогда я готов. Вообще, я очень радостно сотрудничаю.

Каково это — быть одним из самых востребованных украинских художников?

Жутко противно. В особенности сейчас, когда я весь в долгах. Мне страшно не нравится такая брехня. Востребованный кем? Чем? Нет математических доказательств моей востребованности. Где в областях пятнадцать (а лучше двадцать пять) музеев современного искусства, в которых висят мои произведения? Когда так будет, то я скажу: да, я самый востребованный украинский художник!

Но когда мне говорят, что тут нет рынка, я злюсь. Есть он, есть. Чебурацкий, странный, непохожий на другие, но есть.

Если публика не готова к современному искусству, то как вы объясните очереди в PinchukArtCentre, когда туда приличные выставки привозят? А толпы под Арсеналом, которые хотели попасть на арт-ярмарку или биеннале? Или Ночь музеев в ЕрмиловЦентре, когда 10 тысяч человек проходит за мероприятие?

Публика есть, художники есть. Развитие искусства у нас будет. Куда оно денется?

Если публика не готова к современному искусству, то как вы объясните очереди в PinchukArtCentre, когда туда приличные выставки привозят?