Что естественно, то искусство: Дадаист Ханс Арп

Глаза закрыты. Предметы на столе приходится передвигать медленно и вдумчиво, лишь на ощупь понимая их взаиморасположение. Рано или поздно они сформируют идеальную гармоничную композицию, или констелляцию, как в искусстве ее называют по аналогии с астрономическим термином, означающим расположение небесных светил. Таков был известный метод работы Ханса Арпа — одного из основателей дада.

Процесс создания произведения у Арпа мог длиться часами, растягиваться на недели, месяцы, даже годы. По словам художника, он не придумывал скульптуру или коллаж, но лишь помогал им проявиться и ждал момента, пока произведению можно будет дать имя, когда оно впитает в себя жизнь. Спустя десятки лет некоторые из своих творений Арп переименовывал, что фактически означало создание новых, ведь название влечет за собой ассоциации, которые дают возможность интерпретировать сугубо абстрактные работы художника.

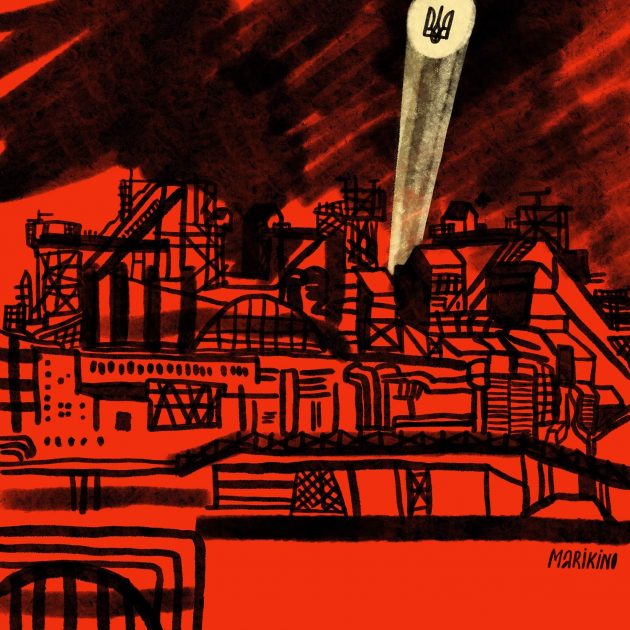

Ханс Арп. Источник: Wiki Commons

Анонимный и многоликий

Наблюдая стремительную смену «измов» первой половины ХХ века, он много экспериментировал с жанрами, подходами и стилями — писал стихи и картины, создавал скульптуры и коллажи. Часто работал в соавторстве — с возлюбленной Софи Тойбер-Арп или с друзьями. Порой художник оставлял работы анонимными, следуя своим убеждениям, что произведениям искусства надлежит быть в природе, а если они часть природы, как цветы или скалы, то зачем же им автор?

Порой художник оставлял работы анонимными, следуя своим убеждениям, что произведениям искусства надлежит быть в природе.

Арп легко относился к вопросу не только о том, ставить ли свое имя на работе, но и о том, какое имя. С детства он привык представляться Жаном, Хансом или даже Хансом Петером Вильгельмом в зависимости от необходимости, ведь родился в семье француженки и немца в городе Страсбург, который принадлежал то Германии, то Франции. Впоследствии Арп жил не только на эти две страны, но и в Швейцарии, где не было необходимости выбирать одну из сторон.

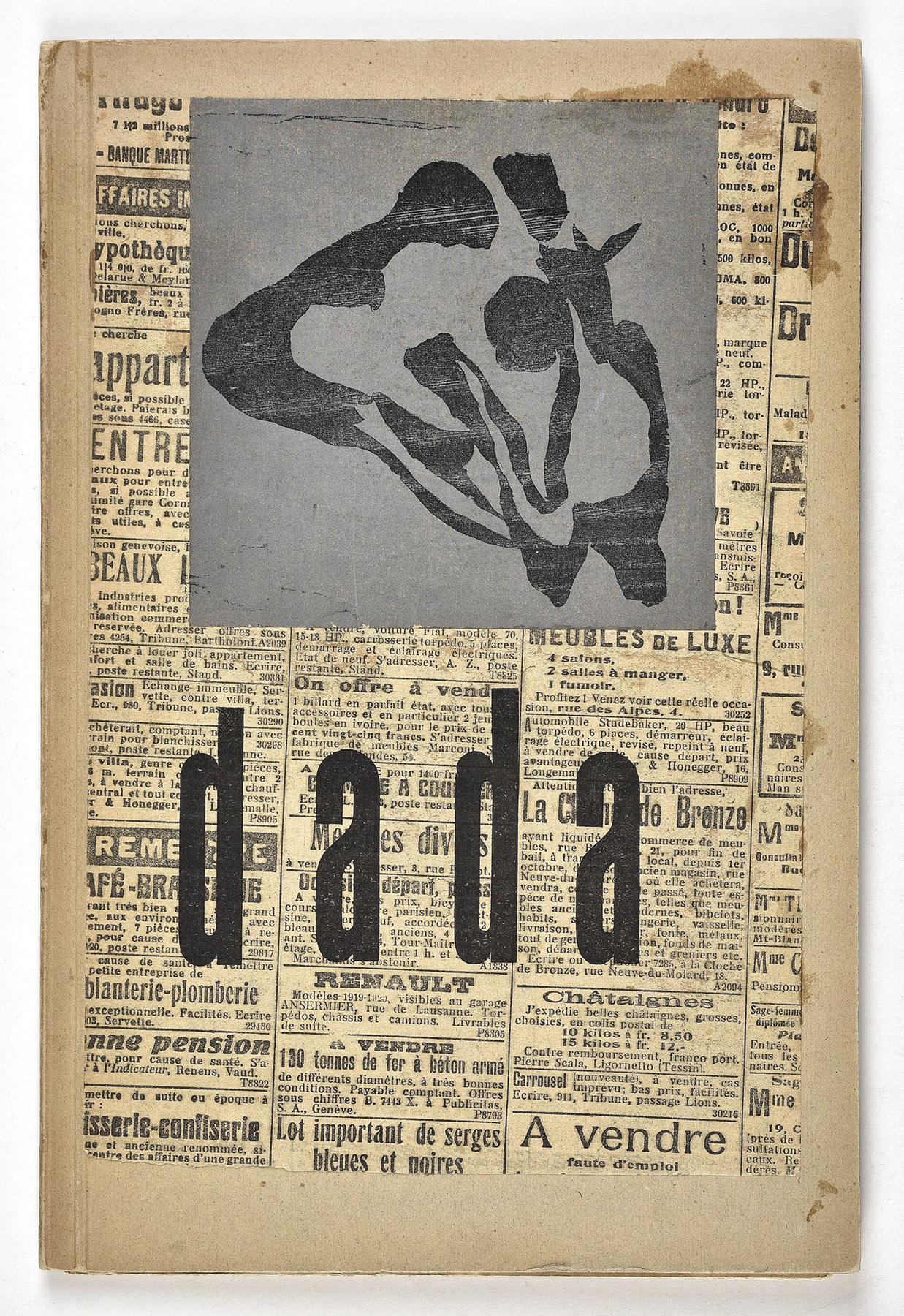

Париж, Берлин, Страсбург, Мюнхен, Цюрих, Веймар — в юности Ханса Арпа было много переездов. В восемнадцать лет он впервые опубликовал свои стихи, а в двадцать пять начал выставлять собственные картины. Он легко заводил знакомства и дружил с теми, кто сейчас для нас олицетворяет искусство первой половины ХХ века: Пикассо, Кандинский, Аполлинер, Соня и Робер Делоне, Матисс. Дружба часто становилась поводом для сотрудничества, и Арп постоянно участвовал в работе над выставками, журналами, книгами, постановками, интерьерами, мероприятиями, состоял во многих художественных объединениях того времени. Но определяющим для Арпа оказалось дада.

Гравюра на дереве и коллаж для обложки Dada 4—5, 1919 год. Фото: Матье Бертола

Игрушечная лошадка дада

2 февраля 1916 года в цюрихской газете появилось объявление о том, что «художников любых направлений ждут в „Кабаре Вольтер“ для предложений и перформансов». В то время в нейтральной Швейцарии пребывало множество художников, писателей и деятелей культуры, которые спасались от ужасов Первой мировой войны, и среди них — Арп. Ранее, чтобы избежать призыва в армию и благополучно добраться до Швейцарии, он даже изображал безумие: когда Ханса просили заполнять в формуляре дату рождения, он исписывал цифрами весь бланк и внизу суммировал эти значения. Призывать его не стали. Спустя три дня после того объявления в переполненном «Кабаре Вольтер», месте, созданном художниками для художников, Арп вместе со своими друзьями провозгласит новое направление в искусстве — дада.

«Коровий хвост», «игрушечная лошадка», междометия для выражения согласия — смотря с какого языка переводить, «дада» будет значить что-то иное или попросту напоминать лепет ребенка. Бессмысленность названия отражала идею нового искусства, ведь если в мире есть место безумной и ужасной войне, то и искусству следует быть таким же шокирующим и абсурдным.

С дада связан «закон случайностей» — еще один известный прием Ханса Арпа, когда он бросал на холст клочки бумаги и приклеивал их там, где они упали. Так появлялись произведения, лишенные умышленности и воли автора. Для этих естественных и непредсказуемых работ был нерелевантен опыт построения перспективы и использования законов композиции, накопленный художниками прошлого. Случай и интуиция, отказ от иерархии и отражение привычного мира посредством сведения визуального и вербального языка к простым элементам — основные принципы творчества Арпа. Однако все же главным была природность.

«Случайный коллаж», 1916 год. Источник: Мария Виктория Комас, Flickr

Биоморфия и скульптуры для дождей

Вдоль берега озера Лаго-Маджоре, недалеко от швейцарского городка Аскона, и сейчас на влажном песке разбросаны камни, ветки и стеклышки — округлые и шероховатые от воздействия воды и ветра, совершенно случайно сюда попавшие. В 1920-х Ханс Арп прогуливался здесь и зарисовывал их изгибы, формы и силуэты. Позже они стали основой особого языка его произведений, его биоморфной эстетики. Работы Арпа и процесс их создания вторят природным метаморфозам звезд, облаков и камней — тому, как нечто растет, видоизменяется и исчезает. В своих эссе и поэмах он порой писал, как уговорить облако спуститься на землю или как согреть и разговорить камень — чтобы они становились его скульптурами.

Уподобляя творческий процесс природному, Арп не относился с пиететом к понятию «оригинала». Художник доделывал, переделывал и разрушал работы по своему усмотрению. В 1932 году он создавал «Скульптуры, которым надлежит потеряться в лесу»: выносил работы из своего дома в Медоне в лесную чащу и оставлял их там вдоль тропинок — для случайных зрителей, дождей и ветров. Порой он и вовсе сжигал старые работы, как опавшие листья. По воспоминаниям брата Арпа, однажды Ханс решил сжечь так много своих произведений, что печь не выдержала и треснула от неимоверного жара. Некоторые из своих ранних работ он использовал как мотив для поэзии и перерабатывал их таким образом, но чаще физические фрагменты становились материалом для коллажей и ассамбляжей.

Однажды Ханс решил сжечь так много своих произведений, что печь не выдержала и треснула от неимоверного жара.

Подобное отношение распространялось и на то, что было создано близкими Арпа. После гибели его обожаемой жены Софии и друга Курта Швиттерса он использовал фрагменты их произведений в своих новых творениях, как бы продолжая работать в соавторстве, несмотря на смерть дорогих ему людей. Некоторые из этих коллажей напоминают очертания фигур или погребальные урны и до сих пор сохраняют в себе частички навсегда утраченных работ. «Софи это звезда, Софи это небо, Софи это цветок» — в своих стихах Арп продолжал восхвалять возлюбленную, но на протяжении четырех лет после ее похорон не создавал скульптур вовсе. Большую часть времени художник посвящал составлению каталога и упорядочиванию ее архива, часто отказываясь от участия в выставках, если наряду с его произведениями в экспозиции не было бы работ Софии. Пусть она уже не находилась рядом, но память о ней Арп не отпускал никогда.

«Передняя часть рубашки и вилка», окрашенное дерево, 1922 год. Источник: Wiki Commons, AgnosticPreachersKid

Античность и метаморфозы

После этого перерыва скульптуры Арпа изменились. Появилось разнообразие материалов: работы могли быть отлиты из бронзы или высечены из мрамора, а не быть исключительно гипсовыми или деревянными, как ранее. Арп любил непритязательную, матовую поверхность гипса, но этот материал был слишком недолговечным — приходилось даже повторять в камне некоторые из ранних скульптур 1930-х, чтобы их сохранить. В работах Арпа все чаще возникали ровные срезы и полости — мягкие округлые формы скульптур как будто попадали под острие ножа, и их часть была навсегда отсечена или изъята. Наконец, после поездки в Грецию в 1952 году у Арпа проявляется мотив Античности.

Античная культура и искусство, казалось бы, воплощали то, что Арпа не интересовало: рацио, поиск законов и формул для создания идеальных форм, реалистичность изображений. Но античная мифология, напротив, стала продолжительной темой в творчестве художника, как и интерес к досократовской философии. Так, образ Дафны, нимфы, превратившейся в лавровое дерево, он создал путем иссечения части из другой своей скульптуры, как бы совершая некую метаморфозу. Срезы остались ровными — знак, что прежде форма и суть были иными. Материалом для «Дафны» Арп выбрал другую работу на античную тему «Птолемей I», которая отсылает к большому увлечению художника космосом и звездами. Клавдий Птолемей был древнегреческим астрономом, который описывал петлеобразное движение небесных тел вокруг некой пустоты, и скульптура Арпа фактически воссоздает эту идею в камне, а позже и в металле (вариантов было несколько).

Многочисленные торсы, созданные художником, являются своего рода параллелью с Античностью, но с той разницей, что древние торсы дошли до нас как обломки — время их сделало такими. Арп же создавал свои фигуры зачастую без рук, ног и нередко без головы изначально, ведь, по его мнению, рациональность и активные действия отрывают нас от природы. Кроме того, работы Арпа почти лишены эротизма, движения и желания. Жизнь его персонажей — это скорее процесс деления клетки, формирование минерала, растворения капли или сгущения облака. От человеческого в своих работах он порой оставляет только пупок или усы, но чаще и этого нет.

Парадоксально, но у Арпа есть произведение, посвященное Родену, скульптуру которого так ценят за умение передать тепло и пластику человеческого тела. Арп бывал в мастерской Огюста еще до Первой мировой войны, но абсолютно не разделял его ценностей. В «Оммаже Родену» художник все так же остался собой. Эта скульптура лишь реминисценция нежного и гибкого тела роденовских персонажей, но в большей мере она родственна морской гальке или амебе, причудливому холму или далекому облаку. Без сомнений, это образ из мира Ханса Арпа.

«Голова эльфа», известная как «Каспар», 1959 год. Источник: Роб Корман, Flickr

«Рост», 1938 год. Источник: Роб Корман, Flickr

Необъяснимое и божественное

В интервью Джорджу Л. К. Моррису 1956 года Арп сказал, что отправная точка для его работы — «необъяснимое и божественное»: «…тот факт, что я могу просыпаться, что я двигаюсь, действую и живу, что я могу породить поэзию, рисунок, скульптуру, линии, плоскости, что я определяю цвета и формы; что я ощущаю и вижу цветы, камни, взгляд, шаг, силуэт, человеческую фигуру в форме облака. Мои произведения связаны с мечтами, и я совершенно не пренебрегаю тем, из чего они созданы».

Слава и признание сопровождали следовавшего этим принципам Арпа с самого начала карьеры, а в 1954-м он был удостоен Большой премии по скульптуре Венецианской биеннале. Примечательно, что его друзья молодости Макс Эрнст и Жоан Миро тоже получили призы в этот год — за живопись и графику соответственно. Заслуги Арпа отмечены орденом Почетного легиона, Большой национальной художественной премией Франции, Золотой медалью Министерства культуры Италии, Премией Гете Гамбургского университета и многими другими наградами.

Самым же главным достижением была его самобытность в эпоху, когда мир и искусство менялись столь стремительно. После смерти Арпа художник Мишель Сефор вспоминал, что и при их знакомстве в 1926-м, и в последние годы жизни Ханс оставался неизменным в том, что интуитивно понимал — не стоит бежать, гнаться за чем-либо. Если двигаться по жизни осторожно и предусмотрительно, можно давать вещам произрастать самим по себе, как листья на дереве.

Самым главным достижением была его самобытность в эпоху, когда мир и искусство менялись столь стремительно.