«Слежки нельзя избежать, но нельзя не бояться»: Интервью с Павлом Маковым

Вы никогда не повторяетесь. Что было на вашей недавней выставке в киевской «Я Галерея»?

В целом то, что я делаю с 1993 года, так или иначе связано. Новая выставка поделена на две четкие части — это работы, которые были сделаны в момент создания арт-бука «До По» и сразу после него, в течение этого года.

Эти работы о сегодняшней жизни, потому что я практически никогда не работаю с прошлым. С ним нельзя не работать, так как оно присутствует в нашей жизни, — но меня больше волнует то, что происходит здесь и сейчас.

Название выставки — «Фикус и ласточка» — оно очень характерное. В экспозиции есть работа с ними. Ласточка — очень умное и быстрое существо, которое перелетает через всю Африку, чтобы перезимовать в южной ее части; возвращается сюда, строит гнезда. Но при этом не может взлететь упав на землю: она может начать полет только с высоты или когда ее подбросят. А у фикуса есть блестящие листья — мощные, но прикрепленные к стволу при помощи тоненьких веточек.

И вот эта хрупкость, невозможность взлететь с земли, беспомощность личности перед навалом общества — она и является основной темой этой выставки. И видимо, для меня это начало нового периода.

«Автопортрет с ласточкой»

Что такое «До По»? Почему так называется арт-бук?

Это название состоит из двух коротких украинских слов — «до того» и «по тому», то есть «до» и «после». Это единственный мой проект, который откровенно посвящен будущему.

Все будущее связано с настоящим и прошлым, а мы еще вращаемся в обществе, где люди не могут расстаться с прошлым и выйти из настоящего. Есть книга Ханса Ульриха Гумбрехта «После 1945. Латентность как источник настоящего», там очень хорошо описано то, о чем я говорю.

Это ощущение, что ты не можешь выйти за пределы «сегодня», — очень характерное. Нет перспективы. Еще с 1990-х у нас какая-то жизнь без места. Я тогда придумывал какую-то свою утопию, и кто-то посмеивался над моей идеей. Но в последние десять лет вокруг нас чуть ли не дистопия.

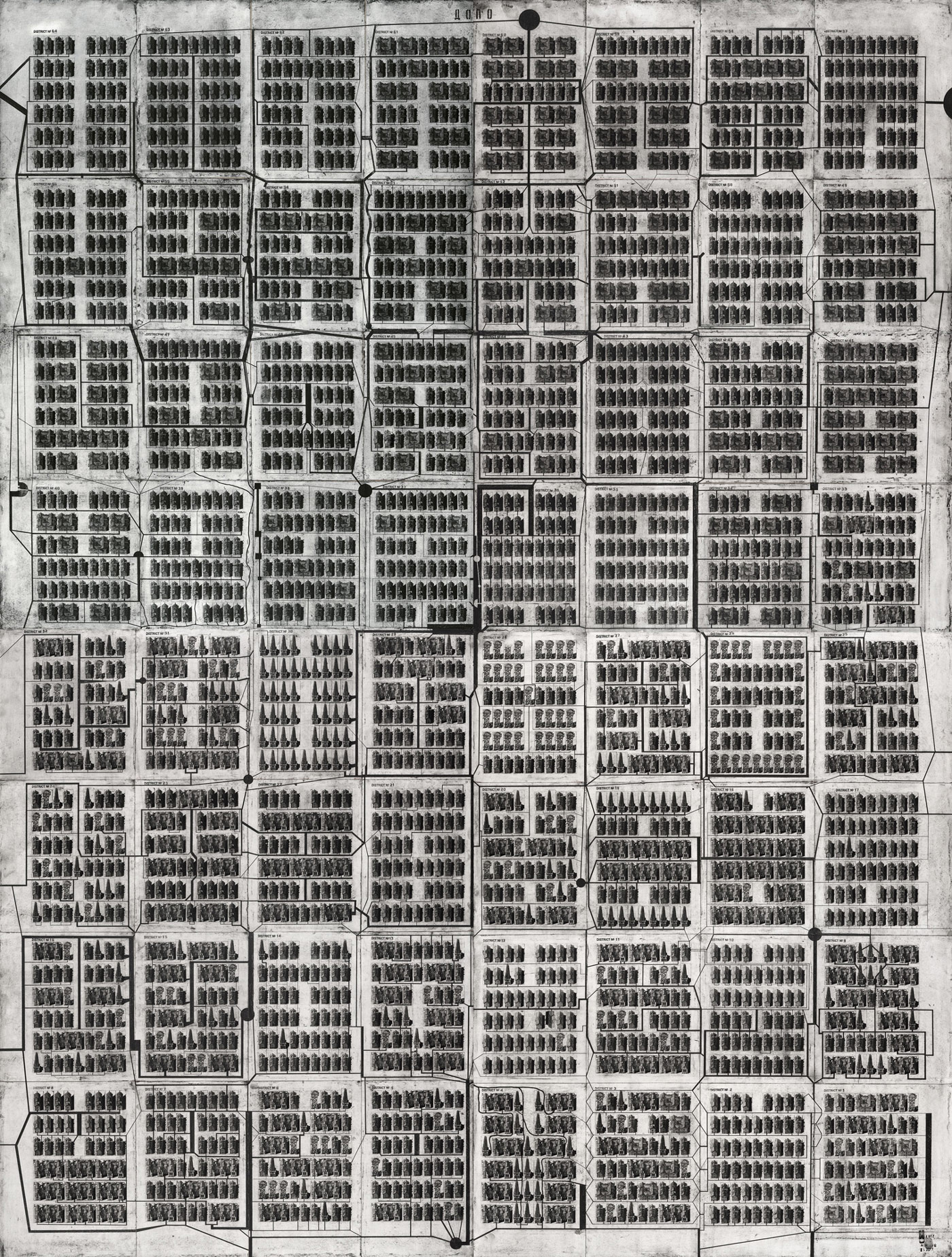

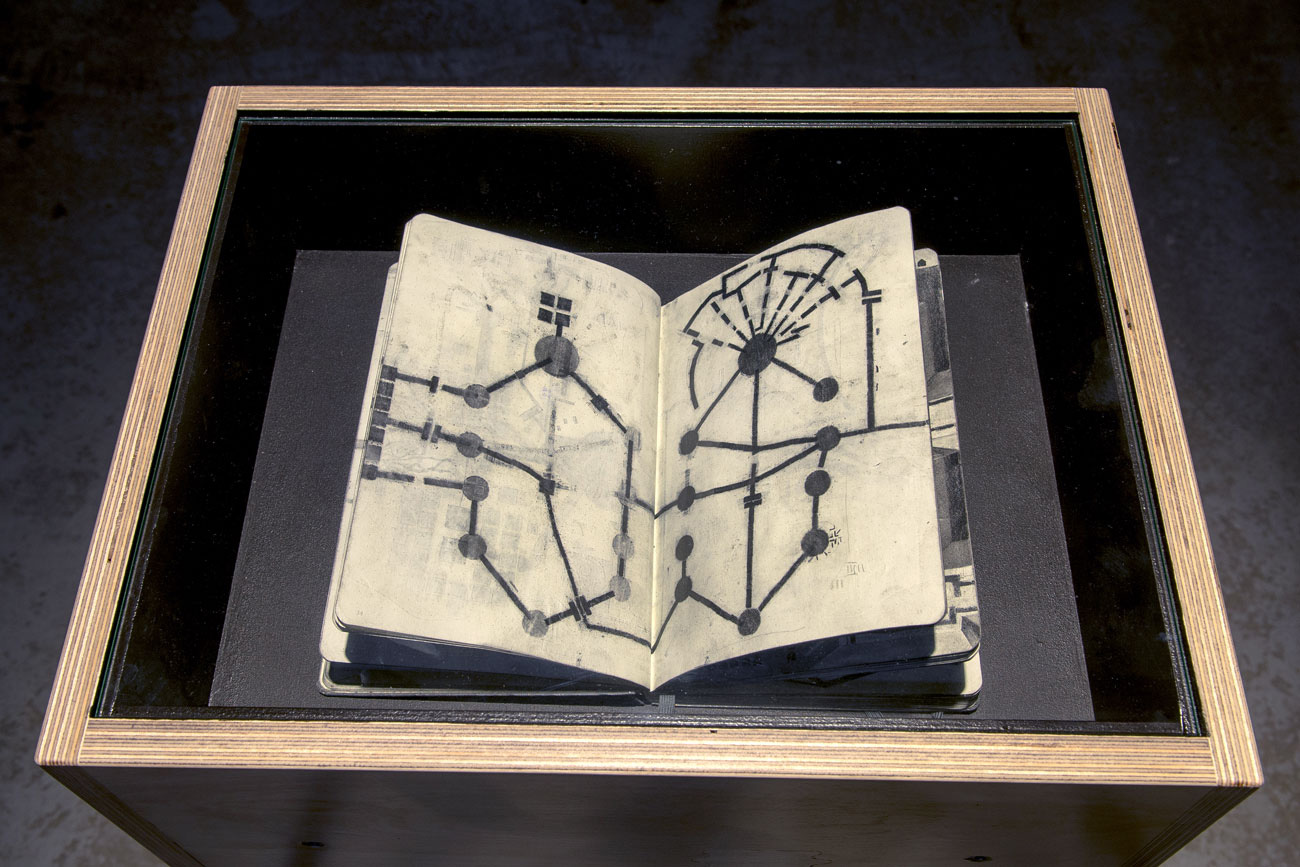

В основе книги — рисунки выдуманных городов, сделанные мной в тетрадке от руки. Они вошли в арт-бук уже в форме векторной графики, и мы специально сделали «До По» немного отстраненным и холодным. А соединять рисунок и кривые возможного фантастического города — это безошибочный визуальный прием.

Еще с 1990-х у нас какая-то жизнь без места.

Архитектура города навеяна Харьковом, где много таких строений — полудомов, полубараков. В основном это совхозные дома, в которые переселяли крестьян, когда отнимали у них окончательно землю и превращали в работников сельского хозяйства. У меня эти дома — не ностальгия, а подсознательная боязнь, что и в будущем будет так же.

«До По» — это размышления о будущем. Эта книга о личном: о мечте и о том, что навязывает тебе социум. Она подвела такую жирную черту, после которой я сам пока не представляю, что будет.

«Красный пейзаж»

«Вечер»

После «До По» у вас на сайте появился раздел Future in the past. Что это — время, которое могло бы быть?

Это достаточно второстепенный раздел, но мне он интересен. Это игра в бисер, когда ты перебираешь сделанное в прошлом и сделанное сейчас. В нем я использовал старые и новые доски (протравленные азотной кислотой металлические пластины для офортов. — Прим. ред.). Каждая доска, даже размером 10 на 10 сантиметров, отнимает один-полтора месяца работы. И перебирание сделанных «четок» увлекает.

Но там для меня не происходит принципиально новых вещей, как, например, это было с «Фикусом и ласточкой». Повторюсь: это игра в бисер. На сайте такой раздел есть, потому что это один из видов моей деятельности.

В каком направлении искусства вы работаете? Постмодерн?

Мне трудно сказать, так как сейчас отсутствует какое-либо четкое направление. Все попытки озаглавить современность до сих пор не принесли никакого успеха.

Мне кажется, что количество переросло в другое качество. Людей на Земле стало слишком много, и проблема того, как мы будем все вместе выживать, с каждым годом приобретает все более жесткий и четкий характер. Мы находимся перед началом какого-то совершенно другого этапа, мы в состоянии перехода. Куда? Мне трудно сказать.

Стиль мог существовать, когда был некий центр — Нью-Йорк, Париж или Лондон. Вот они были раньше котлами, в которых переваривалось все самое передовое и все самое интересное и оттуда распространялось дальше. Сейчас скорость передачи информации быстрее скорости звука. Тебе не нужно сидеть в парижских кафе, чтобы знать, что там происходит. Все эти города — Токио, Пекин, Берлин — остаются центрами, но больше нет единого культурного центра. Поэтому и стиля как такового не существует.

Я не вижу смысла все, что сейчас происходит, называть одним понятием. В Харькове будет одно, в Пекине другое, в Сиднее третье, а в Аргентине вообще иное. Если уже и называть одним словом все то, что происходит, то так или иначе мы идем к сингулярности. Но придем или нет — я не знаю.

И мне трудно сказать, в каком стиле я работаю. Я делаю то, что делаю, и меня вообще не волнует, как это называется. Меня волнует, что нарисовано.

Художник должен быть участником политического процесса?

Он не может быть далек от политики в силу того, что является живым существом, которое живет в такой-то стране, является гражданином этой страны. И, как вы прекрасно понимаете, живя в обществе, быть далеким от политики невозможно. Все, что меня волнует, так или иначе связано с жизнью вокруг меня, а значит, и с тем, что мы называем политикой. Художник не может быть вне ее, потому что он живет, ест, пьет, зарабатывает деньги, у него есть семья, он не может быть вне социальной жизни.

Должен ли художник принимать участие в политике — есть разные примеры. Если хочется, может: вот Ривера или Сикейрос бегали с наганами, делали революцию в Мексике. А Фрида Кало особого участия не принимала. Она жила своей очень сложной жизнью с очень женскими проблемами — не могла родить ребенка и прочее.

Художник не может быть вне политики, потому что он живет, ест, пьет, зарабатывает деньги.

На сегодняшний день искусство Кало мне намного ближе, чем искусство Сикейроса. Он талантливейший человек, его муралы замечательные, но это не более чем иллюстрация к учебнику истории Мексики ХХ века. А вот Фрида Кало — это то, что касается меня непосредственно, сейчас и очень сильно.

Сложно сказать, как и что влияет на общество. Например, Пикассо участвовал в политике, был членом компартии, а Матисс не участвовал ни в какой политике, но его работы от этого хуже не стали. Так же, как и первые работы Пикассо, от того, что он был в политической партии.

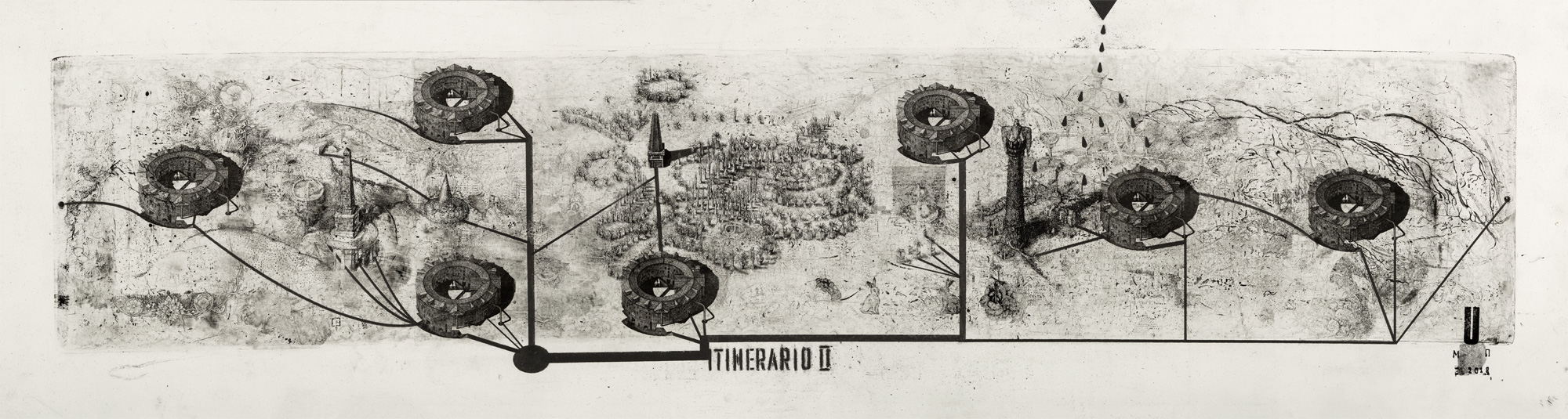

«Маршрут»

«Маршрут»

Отразились ли на вашем творчестве перемены, которые произошли в мире?

Мир изменился за последние пятнадцать лет очень сильно. И да, безусловно, это отразилось на моем творчестве. Например, самой главной мотивацией создать книжку «До По» было для меня знакомство с таким явлением, как big data. Для широких масс это понятие стало откровением после выборов в Америке, тогда все поняли, что оно может колоссально влиять на происходящее в мире. И это была последняя капля, которая убедила меня, что книжку делать надо.

Я никогда не работал с будущим, а тут как-то задумался о нем. Как правило, мы задумываемся о будущем — это очень важно, — когда что-то не в порядке с настоящим. А когда тебя беспокойное настоящее начинает заставлять думать о том, что будет в будущем, тогда сразу поневоле вспоминается прошлое. Таким образом все эти три субстанции перемешиваются.

По большому счету, мы никогда не живем в чистом виде в настоящем, мы никогда не живем в прошлом и мы никогда не живем в чистом будущем. Просто меняется их процентное соотношение.

В big data меня испугало то, что больше всего пугало в Советском Союзе, — тотальный контроль. Если бы у той власти, которая существовала в СССР, была возможность бесплатно раздавать айфоны, чтобы можно было следить за всеми, то очевидно, что они бы это делали. А сейчас мы сами подписали условный договор, согласие на слежку за каждым нашим шагом. Мы еще регулярно за нее деньги платим. Избежать всего этого практически невозможно, но не думать и не бояться — тоже. На мой взгляд, это неразрешимая дилемма.

Вас поэтому нет в соцсетях?

Меня сознательно нет в соцсетях. У меня есть сайт и закрытый инстаграм для друзей. Я не участвую в сетевых разборках. Я принял это решение давно, потому что у меня на социальные медиа нет времени. Я человек достаточно эмоциональный и достаточно неуравновешенный, к сожалению. И если меня будет что-то там волновать, то я работать не смогу.

Когда началась война в 2014-м, то почти полгода я с трудом работал. Потом, поскольку человек ко всему привыкает, мы все осознали ситуацию, в которой оказались, и я приспособился. Но было тяжело.

А с фейсбуком это каждый день — тебя просто грузят, и против этого нужно иметь антидот, а у меня его нет. А о главных новостях я буду и так знать — они мгновенно появляются отовсюду.

Недавно ваши и другие работы продали на благотворительном аукционе, который устраивал Сергей Жадан. Благодаря этому в зоне проведения операции Объединенных сил смогли купить дорогое оборудование и новый реанимобиль. Вы часто участвуете в благотворительности? Как часто такие акции должны проходить?

Я не знаю, насколько часто это должно быть, я принимаю в них участие, когда мне предлагают. Если я могу сделать что-то, что будет продано, и это поможет, то ради бога. Несколько раз в году я принимаю участие в таких аукционах — в Харькове, в Киеве и не только.

Когда началась война в 2014-м, то почти полгода я с трудом работал. Потом приспособился.

Насколько я понимаю, вместо ожидаемых пяти тысяч долларов люди заработали больше тридцати и смогли купить кроме нового оборудования еще и новый реанимобиль.

Мы изначально договаривались, что художникам ничего не выплачивают, и это нормально. Но потом, когда они заработали много денег, то организаторы решили, что будет некрасиво, если мы ничего не получим, и они выплатили авторам по десять процентов от суммы продажи.

Я не вижу ничего плохого в таких аукционах, так как это прямая помощь и прямая связь. Вот моя работа, вот человек, который ее купил, — все открыто, и это прекрасно. Тем более наше государство, как вы сами понимаете, не очень может помогать.

Вы настаивали, чтобы я убрал в тексте все ваши регалии. Почему?

Я не вижу в этом смысла, потому что у меня на сайте есть полное резюме — это документ, там все написано. И есть — не знаю, кто и как это сделал, — но есть моя страница в «Википедии». Скорее всего, написал кто-то из дилеров или галерей.

С этими регалиями, с одной стороны, вечно такая путаница. А с другой — я считаю так: если вы на сайте поместите мои работы, то это намного больше обо мне говорит, чем перечисление наград и дипломов.

Конечно, в моей карьере признание сыграло определенную роль, помогало зарабатывать деньги. Иногда мне давали премии, в 1990-х они мне очень помогли выжить. Но никакого прямого отношения у этих регалий к тому, что я делаю, нет. Когда-то меня спрашивал журналист: ваша работа попала на Sotheby’s — теперь что? Я ответил, что она от этого не стала ни хуже, ни лучше.

От вас часто можно услышать, что вы никогда не занимались нелюбимым делом и вас можно назвать счастливым человеком. Станет ли общество идеальным, если все будут заниматься любимым делом? И как этого добиться?

Я даже не буду отказываться от определения «счастливый человек». Но не нужно интерпретировать «заниматься любимым делом» как то, что ты всю жизнь делал только то, что хотел. Из всего процесса, которым я занимаюсь, может, двадцать процентов — это хождение в неизвестное, самое интересное. Восемьдесят процентов — это подготовка.

Не забывайте, что я в первую очередь человек, а уж потом художник. У меня есть семья, дети, и для меня это не менее важно.

Я очень не люблю, когда художники превращаются в неких демиургов. Я прихожу в мастерскую и могу заниматься какой-то черной работой перед тем, как сделать то, что мне хочется, но все равно для меня это очень интересно. Ты сам продуцируешь интерес к тому, что делаешь, и тебе не скучно. И в этом смысле все люди, которые занимаются творческой работой — будь то врачи, инженеры, журналисты, — счастливы. Это и есть рецепт: выстроить свою жизнь так, чтобы делать то, что тебе интересно.

Фото с выставки «До По»

Фото с выставки «До По»

Фото с выставки «До По»