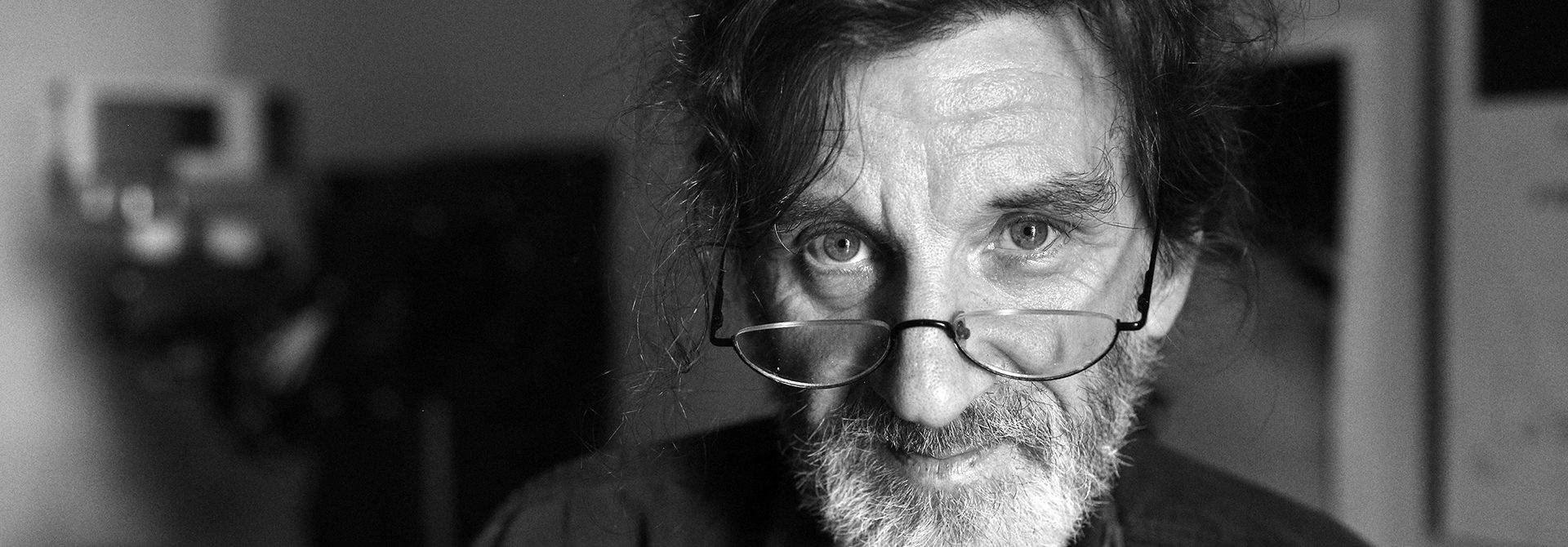

Александр Гляделов: «Документальная фотография — это последний окоп правды»

Есть несколько человек, с которыми ассоциируется украинская фотодокументалистика. Александр Гляделов — один из них. Обладатель премии Hasselblad, он активно сотрудничает с «Врачами без границ», его снимки используют международные организации MSF, HRW, The Global Fund, UNAIDS, UNICEF. Последние двадцать лет он уделяет много внимания социальным темам: работает над долгосрочными проектами про обездоленных детей и эпидемию ВИЧ.

В этом году ему исполнилось 60 лет, 27 из которых он профессионально занимается документалистикой. «В 1989 году я написал два заявления: одно — на отпуск, второе — на увольнение. На работу я больше не вернулся. Я почувствовал свободу и счастье, и эти ощущения до сих пор со мной», — говорит он.

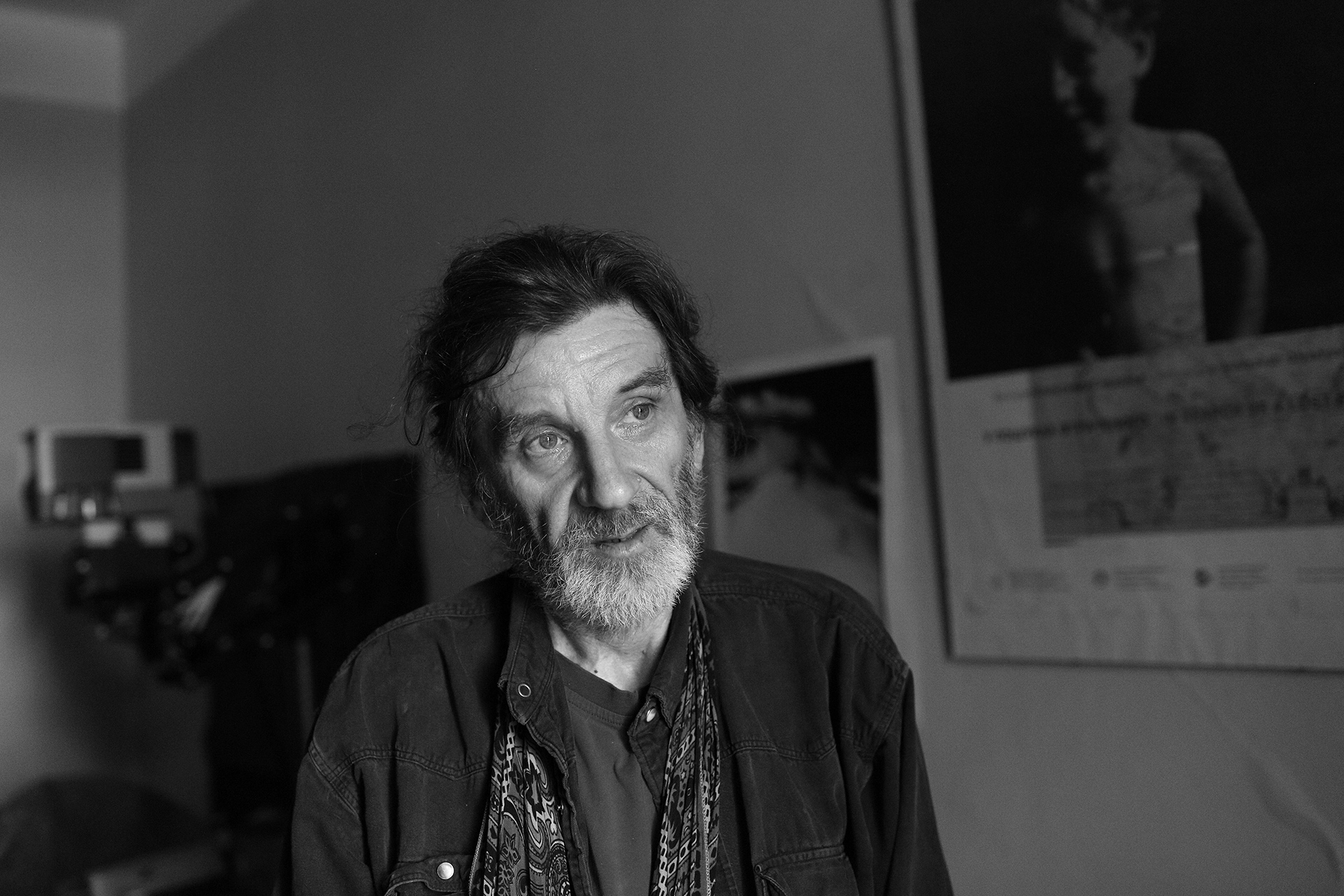

Мы встречаемся с Александром у него в квартире, которая по совместительству — его студия и лаборатория. У него сломана рука — в конце июля он стал жертвой ограбления, неизвестный проник в его квартиру через окно. Пытаясь покинуть помещение, Гляделов попробовал выбраться из квартиры тем же путём, каким преступник в неё проник, но неудачно упал со второго этажа.

Он собирался ехать в АТО — на ручке шкафа в комнате до сих пор висит неиспользованная аккредитация. Александр смеётся и говорит, что теперь у него наконец-то появилось время поработать над архивами и подготовиться к предстоящим выставкам за границей. Впрочем, долго сидеть на месте он не планирует и хочет вернуться к работе сразу же, как срастётся кость. По его словам, съёмка станет для него физиотерапией. Мы пьём кофе и начинаем разговор с главного: с Майдана и АТО.

Вы были на Майдане с первого дня.

Так вышло, что в тот день мы с друзьями договорились встретиться на празднике божоле в одном винном подвальчике на Подоле. Когда узнали о решении отложить Ассоциацию, мы были сильно огорчены, нам было стыдно. Мы вышли на Крещатик, когда на нём собрались студенты. За всё время я пропустил всего несколько дней из-за того, что простужался.

Вы предвидели, что произойдёт, во что выльются акции протестов?

На следующий день после избиения студентов, когда гнев вывел людей на улицу, стало понятно, что назад к соглашательству дороги нет. Что случится — не понимал точно никто, но что прежней Украины больше не будет, осознавали многие. Также ещё со времён Оранжевой революции было очевидно, что нам этого не простят. Речь даже не о том, как реагировали в Кремле, а о русском обывателе. Что касается военного вторжения, то я отношусь к тем, кто глубоко внутри знал, что это неизбежно, но до определённого времени не хотел это признавать. Ещё в Приднестровье, на первой войне, на которой я был, были видны характерные черты присутствия спецслужб России.

Что за черты?

В день, когда начались бои под Дубоссарами, я выезжал вместе с так называемыми казаками. Ядром среди них была группа агрессивно настроенных мужчин среднего возраста. По обрывкам разговоров я понял, что часть из них из Ростовской, часть — из Воронежской областей и все они поголовно — менты и кагебешники. Такой прообраз «зелёных человечков».

Внутренние барьеры, которые раньше мешали принять, что это произойдёт, это чувство, связанное со стыдом. Когда начали выпускать украинских политзаключённых, националистов, среди них была часть маргиналов. Большинство не верило им, когда те ходили колоннами и скандировали «Геть москалів!». Оказалось, что именно они и были правы: сейчас это приползло и убивает наших людей. К тому, что произошло, причастен каждый из нас, а не только «злочинна влада».

В таком случае что мы не сделали?

Многое. Мы должны были об этом говорить. Я понимаю, что это тяжело принять, — у меня у самого родственники в Петропавловске.

Какие промахи мы допускаем в документации происходящего?

Нет последовательного неразрывного следования событиям. Зачастую это не связано с теми, кто может и хочет это делать, — противодействует система. Даже Вторая мировая со стороны советских фотографов документировалась в гораздо больших масштабах, хотя и снимали лишь то, что разрешалось показывать в рамках пропаганды. У нас же позорнейшим образом не документируют и не архивируют новейшую историю Украины.

Меня никто не посылает в АТО — я еду сам, но ничего, кроме препятствий, не получаю. В 2014 году, когда я пытался работать, как все, в Краматорске, мы просили отвезти нас в полевой госпиталь, показать нам работу армии, а вместо этого нас держали на блокпостах. Кто имеет право запретить это документировать? Те, кто останутся после нас, должны обо всём знать. В зоне боевых действий есть масса проблем, которых не показывают. Одно дело говорить, что половина армии бухает, другое — делать это аргументировано.

Здесь очень пропагандистский подход. Я отношусь к тем, кто считает, что правда мобилизует. Каждый удар власти на Майдане выводил на него же большее количество людей. Не оценивать это — принципиально не доверять своему народу. Это оскорбительно.

Возвращаясь к причинам, по которым не пускают снимать в зону АТО. Какие палки в колёса вам вставляли?

Было бы идеально, если бы это прокомментировал кто-нибудь из Администрации президента, ведь они обязаны за это отвечать. Нам не дают информацию в полном объёме. Нужно ввести этот вопрос в поле широкой общественной дискуссии, потому что если за два года эту систему не сломили, то нужна помощь общества. Если оно, конечно же, хочет знать, как всё выглядит на самом деле. В первую очередь общество обязано ответить себе на вопрос, нужны ли ему не только пропагандистские картинки, но и правда войны, тяжесть, ужас, реальная цена, которую мы все платим. Со времён расстрела на Институтской эта цена не изменилась. Фактически у нас идёт отечественная война.

Как вы оказались в Иловайске?

Макс Дондюк знал Семенченко через Фейсбук и связался с ним. Мы были фактически прикреплены к ним. В таких ситуациях военные понимают, что ты не просто приехал сделать картинку и свалить, а что ты разделяешь с ними их судьбу. Меняется отношение, к тебе привыкают. Считается, что тут есть подводные камни, — мол, ты становишься пристрастным. Ну и что? Я же с военными, которые сражаются за мою страну.

Впоследствии фотографии, сделанные в ту поездку, были в конгрессе США, Лондоне, Женеве, Берлине, Париже и Милане. Это я не хвастаюсь, это так должно быть, потому что обычно люди не знают, как выглядит война. У всех есть два представления: это или современная высокотехничная армия, или моджахеды с ржавыми автоматами Калашникова. Здесь же они видят солдат в окопах и понимают, как это тяжело.

Отличались ли ваши ощущения, когда вы документировали войну в Украине?

Есть много параллелей между войной в Украине и Азербайджаном и Арменией в плане ведения: солдаты, сидящие в окопах, линейная тактика, минимум авиации. Но в Украине есть чувство сопричастности, это невозможно исключить.

Фотографии из зоны АТО, август 2014

Как вы относитесь к пропаганде в документальной фотографии? Относительно недавней ситуации со снимком Муравского.

Когда публика не понимает, почему профессиональные фотографы так остро реагируют, это проблема. Есть цена, которую платят фотографы, сующиеся в самое пекло, чтобы человек верил фотографии: смерть, травмы, гонения. Документальная фотография — это последний окоп правды, потому что словам уже давно никто не верит. Есть вещи, которые должны оставаться честными. Если кто-то делает пропагандистский образ — а на каждой войне нужна пропаганда, я это понимаю — то нужно быть уверенным, что он будет использоваться по назначению. Ничего стыдного в этом нет.

Получается, что главная проблема — подмена понятий?

В принципе, да. Есть ещё такой нравственный момент: подписавшихся обвиняют в зависти. Но когда человек таким образом использует своё служебное положение, открыто публикует снимки, а профессиональное сообщество не допускают к съёмке — это позор. Его задача в данном случае — добиться, чтобы те, кто хочет и может там снимать, могли там оказаться. Я дважды раненный на войнах, на которые меня никто не посылал, — и, конечно же, мне обидно, что к фотографам так относятся. Есть мнение, что ни одна фотография не стоит жизни. Так вот, Юджин Смит говорил, что каждый должен самостоятельно решить, готов ли он рискнуть жизнью, чтобы сделать снимок.

У вас были моменты, когда вы хотели прекратить снимать?

Никогда. Мне было бы очень плохо, если бы я потерял какую-то возможность снимать. Это суть моей жизни. Мне невероятно повезло — столько людей занимаются не тем, чем хотят. В этом для меня заключается свобода — я занимаюсь тем, чем хочу, меня никто не принуждает. В принципе, так же я работаю и когда фотографирую для «Врачей без границ», но тут у нас совпадают принципы по отношению к человеку.

А что это за принципы?

Нет определённого свода, это общепринятые нравственные принципы. Если речь о том, что можно и нельзя снимать, то решение всегда принимается непосредственно перед съёмкой. Важно оставаться человеком, потому что после того, как кадр сделан, тебе придётся отвечать за него и перед собой, и перед родными людей, изображённых на снимке.

Есть классические примеры: снимки вьетнамской войны Эдди Адамса, снимок Кевина Картера. Люди любят описывать журналистов и фотографов, как каких-то стервятников, которые питаются другими. Но это говорят те, перед кем никогда не встанет тяжёлый моральный выбор, кто никогда не поедет на войну или в страны, где голодают люди. Такие люди даже не знают историй этих фотографий — они просто клеймят авторов. Есть такой насквозь спекулятивный короткометражный фильм «1/100 секунды», который как раз об этом и который так любят люди, считающие, что мы наживаемся на трагедиях.

Когда я начинал делать серию о тюрьмах для «Врачей без границ», в больнице в Кемеровской области я снимал осуждённого, которого сняли с этапа. Он был измождён. При мне ему сделали инъекцию, и в какой-то момент один из врачей начал плакать. Мне сказали, что я досниму эту историю уже в больнице в колонии, в которую его перевозят. Когда через несколько дней я напомнил об этом врачу, водившему меня по местам для съёмок, он завёл меня в морг — погибшего звали Алексей Захаров, его тело было такое, будто не успели в печку в Аушвиц засунуть. У него был туберкулёз, но врач сказал, что он умер от истощения на этапе с 9 по 24 января. Я сделал фотографию, потому что считал нужным рассказать об этом инфернальном ужасе. И я сталкиваюсь с протестами — люди не хотят это видеть, боятся прикоснуться к этому. Смерть — обязательная часть нашей жизни. А дикое неуважение к смерти, с которым мы сталкиваемся, пришло с большевиками. Но человек должен умирать с достоинством. Какое бы преступление он ни совершил, он не должен умирать вот так.

Из проекта «Неволя»

Может ли фотография помочь в такой ситуации?

Фотография может показать, а какой урок мы вынесем — другой вопрос. Это скользкая дорожка — говорить о том, что фотография может изменить чью-то жизнь.

Всё ведь зависит от контекста, в котором оказываются снимки.

В одной из своих съёмок в колонии я снимал тяжело больного человека, который позже умер. Получился сильный портрет. А потом я увидел его в качестве демотиватора. И что я могу сделать? Я просто надеюсь, что его родственники этого не видели.

У вас нет ощущения, что вы говорите, снимаете, а люди вокруг не видят и не слышат то, что вы хотите донести?

Не весь народ стоял на Майдане. Не все люди хотят видеть, что происходит, но это не значит, что их дети не захотят об этом узнать. У меня нет сомнений, что это нужно делать. Как тогда оценивать то, что делают люди из России? Та же Виктория Ивлева, например. То, что её действия не находят поддержки абсолютного большинства в России, — не повод на него оглядываться. Мы говорим о людях, которые знают, что делают.

Фото: Александр Чекменёв.